GOTHIQUE ART

L'art maniériste : 1230/1240-1350

Cette période de l'art gothique apparaît aujourd'hui comme l'une des plus importantes. Elle est le lieu de nombreuses interrogations pour l'historien de l'art, qui en mesure depuis peu la signification et la portée. Elle commence par ce qu'il faut bien appeler une révolution stylistique. De nouvelles formes vont aussitôt s'imposer à l'Europe entière, faisant disparaître à tout jamais les derniers centres de résistance à l'esthétique gothique. Pour la première fois, mais non la dernière, Paris devient la référence. La ville retient les plus grands artistes de l'époque, attire les regards de ceux qui ne peuvent s'y rendre ou y rester. Ce triomphe gothique, dans sa nuance parisienne, éclate dans une Europe arrivée au sommet de son expansion : riche, peuplée, ouverte, sûre d'elle-même, une Europe qui a trouvé son rythme et son équilibre. Mais, dès la fin du xiiie siècle, l'Europe a changé. Une série de crises la secoue : crises économiques qui se succèdent, crises politiques qui traversent nombre de pays à la recherche de leur identité ; crise religieuse qui aboutira au Grand Schisme, crise d'autorité du pouvoir civil face au pouvoir religieux. Bientôt des famines puis la Peste noire, à partir de 1347, feront disparaître près d'un tiers de la population de l'Europe occidentale.

En même temps, les rapports entre les artistes et les commanditaires sont marqués par un changement radical. Jusqu'à cette époque, la commande relevait du monde religieux. Dorénavant, l'intervention laïque devient prépondérante. Cette modification des commandes ne pouvait rester sans influence sur le style. L'adéquation entre la nouvelle classe de commanditaires et le style rayonnant rend compte du succès de celui-ci. L'individu – qu'il soit pape, monarque ou grand seigneur – y épuise sa soif de pouvoir. L'activité artistique rejoint, comme si souvent, la politique ; elle en devient une des composantes.

Paris et la révolution stylistique

L'activité des chantiers parisiens au cours des années 1230-1240 avait attiré de nombreux artistes, d'horizons différents, de formation diverse. Cette rencontre a provoqué une remise en cause assez brutale du style alors accepté : en architecture, la formule définie par le Maître de Chartres ; en sculpture, l'accord entretenu avec l'architecture ; dans le domaine du vitrail, le règne de la verrière entièrement colorée ; pour les objets d'art, l'hégémonie du style 1200. De nouveaux rapports sont alors définis entre le matériau et le style : chacune des différentes techniques évolue désormais selon son propre rythme.

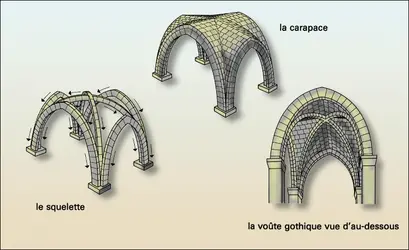

Le bouleversement le plus marquant touche l'architecture. Il s'établit suivant deux axes complémentaires à l'intérieur de l'édifice : l'affirmation définitive de la travée comme cellule, le rôle de la lumière ; à l'extérieur, la conception du monument est renouvelée. Le pilier fasciculé succédant au support chartrain enserre la travée depuis la base jusqu'aux retombées des voûtes. Le triforium est éclairé : la paroi de verre est repoussée à l'aplomb extérieur du mur afin d'établir au-devant un passage qui ménage des effets subtils de lumière. Les vides l'emportent définitivement sur les pleins, réduisant ainsi l'architecture à un jeu de quilles reliées par des éléments transversaux. À l'intérieur se développe la cloison de verre, qui joue le rôle d'un tissu conjonctif. La personnalité de l'architecte se définit désormais par le graphisme des supports, des arcades, des baies, de la modénature. La réduction du mur, l'intrusion de la lumière créent une nouvelle conception spatiale, en même temps que les effets de clair-obscur répondent à une sensibilité toute picturale.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alain ERLANDE-BRANDENBURG : conservateur général honoraire du Patrimoine

Classification

Pour citer cet article

Alain ERLANDE-BRANDENBURG. GOTHIQUE ART [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

L'ART AU TEMPS DES ROIS MAUDITS. PHILIPPE LE BEL ET SES FILS, 1285-1328 (exposition)

- Écrit par Anne PRACHE

- 1 228 mots

Deux règnes ont marqué l'histoire de l'art gothique en France, celui de Saint Louis (1226-1270) et celui de Charles V (1364-1380). Entre les deux, une sorte de hiatus s'est instauré : l'éclosion des grandes cathédrales est alors terminée, le style rayonnant poursuit ses raffinements sans...

-

ALLÉGORIE

- Écrit par Frédéric ELSIG, Jean-François GROULIER, Jacqueline LICHTENSTEIN, Daniel POIRION, Daniel RUSSO, Gilles SAURON

- 11 594 mots

- 5 médias

... les Vertus foncent contre les Vices, armées de pied en cap comme de preux chevaliers (cathédrale Notre-Dame de Laon, façade occidentale, xiie s.). Dans l'art gothique les Vertus trônent chacune sous un petit édicule de pierre, leurs attributs en évidence, et ont en face d'elles les Vices. On... -

ANDREA PISANO (1290 env.-1348)

- Écrit par Jean-René GABORIT

- 370 mots

- 3 médias

Malgré sa célébrité, Andrea de Pontedera — plus connu sous le nom d'Andrea Pisano, bien qu'il n'ait aucun lien de famille avec Nicola et Giovanni Pisano — reste un artiste assez énigmatique. Sculpteur, architecte, ingénieur militaire peut-être même, il semble, à l'origine,...

-

ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Peinture

- Écrit par Jacques CARRÉ, Barthélémy JOBERT

- 8 176 mots

- 12 médias

De la peinture proprement dite, il reste peu de traces de nos jours. Quelques fresques du xiiie siècle dans les cathédrales de Winchester et de Westminster et un panneau dit Retable de Westminster (cathédrale de Westminster, Londres) ne suffisent pas pour illustrer des différences marquantes par rapport... -

ANTELAMI BENEDETTO (1150 env.-env. 1230)

- Écrit par Jean-René GABORIT

- 508 mots

Sculpteur italien. Benedetto Antelami serait né à Gênes d'une famille de maçons et de tailleurs de pierre. Très jeune, il aurait fait un voyage en Provence, et il n'est pas exclu qu'il ait alors fait son apprentissage de sculpteur sur le chantier de Saint-Trophime d'Arles où travaillaient de nombreux...

- Afficher les 135 références

Voir aussi

- NICOLAS DE VERDUN (actif entre 1170 et 1205)

- ITALIENNE PEINTURE, XIIIe et XIVe s.

- COLONNE

- PIERRE, sculpture

- ESPAGNOL ART

- SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

- DRAPÉ, sculpture

- MONUMENTALE SCULPTURE

- FUNÉRAIRE SCULPTURE

- VAN EYCK HUBERT (? 1390-1426) ET JAN (1390 env.-1441)

- MANIÉRISME GOTHIQUE

- COURTOIS ART

- CHŒUR, architecture

- ESPAGNOLE PEINTURE

- MARBURG CATHÉDRALE SAINTE-ÉLISABETH DE

- ELY CATHÉDRALE D'

- LINCOLN CATHÉDRALE DE

- HUGO D'OIGNIES (1187?-? 1233)

- OGIVE

- MARTINI SIMONE (1284 env.-1344)

- SENS CATHÉDRALE DE

- ARC-BOUTANT

- RAYONNANT STYLE GOTHIQUE

- WELLS CATHÉDRALE DE

- SALISBURY CATHÉDRALE DE

- BURGOS CATHÉDRALE DE

- SENLIS CATHÉDRALE DE

- BASSA FERRER (1285 env.-1348)

- CHRIST REPRÉSENTATIONS DU

- ANGLAIS ART

- SCULPTURE RELIGIEUSE

- DÉCORATION ARCHITECTURALE

- SCULPTURE DÉCORATIVE

- NEF

- CHEVET

- PIERRE, architecture

- ÉGLISE-HALLE ou HALLENKIRCHE

- OLIVER JUAN (XIVe s.)

- FLAMANDE PEINTURE

- FUNÉRAIRE ART

- MARBRE, sculpture

- STATUE-COLONNE

- MONUMENTALE PEINTURE

- NORMAND ART

- MÉDIÉVAL ART

- MATHIEU ou MATEO, dit MAÎTRE MATHIEU (fin XIIe-déb. XIIIe s.)

- COMMANDITAIRES D'ART

- LUMIÈRE SYMBOLISME DE LA

- ALBÂTRE

- ANGLAISE SCULPTURE

- PSAUTIER

- NÉERLANDAISE ET FLAMANDE PEINTURE, XVe s.

- PRIMITIFS FLAMANDS

- ESPAGNOLE ARCHITECTURE

- ESPAGNOLE SCULPTURE

- ANGLAISE ARCHITECTURE

- CIVILE ARCHITECTURE

- GOTHIQUE SCULPTURE

- GOTHIQUE PEINTURE

- FRANÇAISE ARCHITECTURE

- FRANÇAISE SCULPTURE

- ITALIENNE ARCHITECTURE

- ITALIENNE SCULPTURE

- ALLEMANDE ARCHITECTURE

- ALLEMANDE SCULPTURE

- ANGLAISE PEINTURE

- TRAVÉE, architecture

- GOTHIQUE ARCHITECTURE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE