ALLÉGORIE

On définit généralement l'allégorie en la comparant au symbole, dont elle est le développement logique, systématique et détaillé. Ainsi, dans la poésie lyrique, l'image de la rose apparaît souvent comme le symbole de la beauté, de la pureté ou de l'amour ; Guillaume de Lorris en a fait une allégorie en racontant les aventures d'un jeune homme épris d'un bouton de rose. Il est évident qu'entre le symbole et l'allégorie, la faveur du public moderne va plutôt au premier, qui semble plus riche et plus profond. Mais cette préférence tient parfois à une conception trop étroite et trop superficielle de l'allégorie, conception dont les grammairiens du Moyen Âge sont tout autant responsables que les critiques contemporains.

Le mot ἀλληγορία a remplacé tardivement chez les Grecs, à l'époque de Plutarque, le mot ὑπόνοια pour désigner la « signification cachée » sous la donnée sensible du langage, par exemple dans la narration ou la description. Mais ce changement de terme s'accompagne d'une restriction de sens : on désigne par le mot ἀλληγορία une forme de l'exposé littéraire plutôt qu'une méthode d'interprétation. Les grammairiens latins ont confirmé ce point de vue en présentant l'allégorie comme une figure de rhétorique, la métaphore continuée (Quintilien).

Trop soucieux d'étymologie, les théoriciens du Moyen Âge se contentent souvent de définir l'allégorie par un certain décalage entre ce qui est dit et ce qui est signifié : Allegoria est cum aliud dicitur et aliud significatur. D'où une certaine difficulté à distinguer, dans les Arts poétiquesde Mathieu de Vendôme ou Geoffroi de Vinsauf, ce qu'ils appellent permutatio (allégorie) de ce qu'ils nomment translatio (simple métaphore). C'est chez les théologiens que nous trouvons les définitions les plus intéressantes et les plus subtiles, par exemple dans les œuvres attribuées à Raban Maur et chez Hugues de Saint-Victor : l'allégorie y apparaît comme une superposition plus savante encore que celle du sens propre et du sens figuré, ou celle de la littera et de la sententia ; à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie de la spiritualité, l'allégorie déploie les sens analogique, tropologique, anagogique. Ces définitions savantes cumulent, il est vrai, les inconvénients de la rhétorique et de la théologie. On doit néanmoins en tenir compte pour interpréter convenablement l' esthétique allégorique du Moyen Âge.

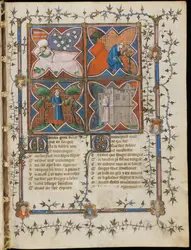

Dans le domaine de l'histoire de l'art, Erwin Panofsky a montré comment l'espace de la représentation, loin de se laisser appréhender directement, devait être soumis à une analyse iconographique portant sur l'univers des images, histoires et allégories. Une telle enquête permet de déterminer comment, « en diverses conditions historiques, des thèmes ou concepts spécifiques, tels qu'ils sont transmis par des sources littéraires, ont été exprimés par des objets et événements » (Essais d'iconologie, 1939). En ce sens, l'histoire de l'art est, au moins pour partie, une histoire de l'allégorie – de ses métamorphoses et de son déclin.

L'allégorie, une pensée dramatisée

Origines et procédés

Cette esthétique, il ne faut pas la ramener à la seule pratique de la personnification. Cependant, c'est là le procédé le plus caractéristique, sinon toujours le plus agréable, de l'allégorie. Il prolonge une attitude primitive ou fondamentale de la pensée religieuse qui représente les forces naturelles par des divinités plus ou moins anthropomorphiques. En tout cas, à l'époque de Stace, on voit des entités morales comme Virtus, Clementia, Pietas, Natura jouer un rôle aussi important que les dieux de la mythologie latine. Les initiateurs de la [...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Frédéric ELSIG : docteur ès lettres, maître assistant en histoire de l'art médiéval à l'université de Genève (Suisse)

- Jean-François GROULIER : écrivain, chercheur

- Jacqueline LICHTENSTEIN : maître de conférences, département de philosophie, université de Paris-X-Nanterre

- Daniel POIRION : ancien élève de l'École normale supérieure, professeur à l'université de Paris-Sorbonne

- Daniel RUSSO : ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de l'Université, ancien membre de l'École française de Rome, professeur d'histoire de l'art médiéval à l'université de Bourgogne

- Gilles SAURON : professeur d'archéologie romaine à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Pour citer cet article

Frédéric ELSIG, Jean-François GROULIER, Jacqueline LICHTENSTEIN, Daniel POIRION, Daniel RUSSO et Gilles SAURON. ALLÉGORIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ALAIN DE LILLE (1128-1203)

- Écrit par Jean-Pierre BORDIER

- 1 036 mots

Né à Lille, élève de Bernard Silvestre à Chartres, Alain étudie dans la mouvance de Gilbert de la Porrée ; il devient maître ès arts, puis maître en théologie à Paris, avant d'enseigner à Montpellier ; parvenu au sommet de la gloire, il suit l'exemple de son ami Thierry...

-

ALLÉGORISTES CHRÉTIENS

- Écrit par Richard GOULET

- 668 mots

À la suite des philosophes païens qui interprétaient les mythes traditionnels de l'hellénisme en dévoilant la signification philosophique cachée (morale ou physique) qu'ils contenaient, les Juifs (Aristobule et Philon d'Alexandrie) puis les chrétiens ont dégagé des saintes Écritures des sens...

-

APPIANI ANDREA (1754-1817)

- Écrit par Bruno FOUCART

- 514 mots

Parmi les représentants majeurs du néo-classicisme, on doit à coup sûr compter Andrea Appiani. Aux côtés d'un Giani, plus tendu et brutal, d'un Camuccini, plus maniérisant, Appiani est en Italie dans la lignée de Mengs et d'Angelica Kauffmann le représentant d'un art...

-

ART & THÉOLOGIE

- Écrit par Georges DIDI-HUBERMAN

- 6 741 mots

- 1 média

On retire alors l'impression d'un singulier contraste entre une époque – le long Moyen Âge – qui avait ouvert l'allégorisme théologique de façon arborescente et presque infinie (encyclopédique en tout cas), et cette époque nouvelle où tente de se fixer une iconographie –... - Afficher les 30 références

Voir aussi

- QUÊTE DU SAINT-GRAAL ou QUESTE DEL SAINT-GRAAL LA

- ITALIEN ART

- ROMAINE SCULPTURE

- ALLÉGORIE, histoire de l'art

- TRIOMPHE, iconographie

- GREC ART

- ROMAIN ART

- ALLÉGORIE, Moyen Âge, histoire de l'art

- MÉDIÉVALE LITTÉRATURE

- VERTU, iconographie

- HELLÉNISTIQUE ART

- SYMBOLE DANS L'ART

- EMBLÈME

- MÉDIÉVAL LYRISME

- MÉDIÉVAL ART

- ICONOGRAPHIE

- HISTOIRE DE L'ART

- ALLÉGORIE, Renaissance, histoire de l'art

- EXEMPLIFICATION, esthétique

- RENAISSANCE ARTS DE LA

- CRÉATION ARTISTIQUE

- ALLÉGORIE, Antiquité, histoire de l'art

- ALLÉGORIE, XVIIe s., histoire de l'art

- ITALIENNE PEINTURE, XVIIe s.

- GUILLAUME DE LORRIS (1210?-? 1240)

- JEAN DE MEUNG ou DE MUN (1240?-? 1305)

- DIDACTIQUE LITTÉRATURE

- FRANÇAISE LITTÉRATURE, Moyen Âge

- REPRÉSENTATION DANS L'ART

- PEINTURE DU XVIIe SIÈCLE

- PEINTURE DU XIXe SIÈCLE

- RENAISSANCE DANS LES ANCIENS PAYS-BAS ARTS DE LA

- GRECQUE PEINTURE

- AMOUR PROFANE, iconographie