RENAISSANCE

L'art

La nouvelle dignité de l'artiste

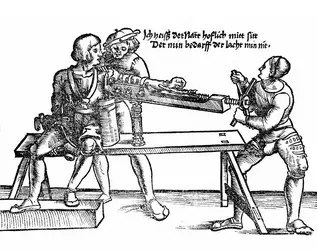

C'est par dizaines que l'on trouve, au Moyen Âge, des inscriptions qui font l'éloge des architectes et des artisans. Les chefs de chantier qui dirigèrent les travaux des cathédrales furent certainement aussi considérés et aussi bien payés que le fut Brunelleschi lorsqu'il édifia la coupole de Santa Maria del Fiore, et ils durent rencontrer les mêmes jalousies, les mêmes incompréhensions, les mêmes dissentiments. Les preuves de l'attitude critique des artistes italiens à l'égard du milieu dans lequel ils évoluaient ne manquent certes pas. Elles témoignent d'une véritable indépendance morale et d'un refus de toute compromission. S'il n'est pas certain que le surnom de Cimabue donné au grand peintre de la fin du xiiie siècle signifie « insolent », l'épigraphe, écrite en 1310 par Giovanni Pisano, et qui figure au pied de la chaire de la cathédrale de Pise, n'en est pas moins explicite : « Ce Giovanni-ci a erré par monts et par vaux, essayant d'apprendre beaucoup et se donnant beaucoup de mal pour préparer son futur travail. Il proclame maintenant : « Je n'étais pas sur mes gardes. Plus je faisais de prouesses et plus je rencontrais d'hostilité. Mais je supportais ces tracas avec calme et indifférence. Et toi [qui lis], tout en lui rendant hommage, inonde ces vers de larmes afin d'en apaiser la rancœur et d'en atténuer la souffrance. C'est se montrer indigne que de critiquer celui qui est digne de porter un diadème. Ainsi donc, celui qui critique se montre critiquable. » On comprend mieux l'état d'esprit de Giovanni si l'on se réfère aux graves difficultés qu'il eut avec les ouvriers de la cathédrale de Sienne. Deux témoignages contemporains à propos de Giotto prouvent que son art était fort discuté et qu'il ne plaisait pas aux gens du commun. La façon dont les artistes se comportaient, au xve siècle, vis-à-vis de l'argent était surprenante. Donatello avait dans son atelier une caisse commune où chacun pouvait puiser librement ; il laissa à un paysan un champ en héritage, sous prétexte que c'était ce paysan, et non lui, qui l'avait labouré. On raconte qu'il refusa d'enlever son chapeau devant l'évêque de Padoue parce qu'ils étaient l'un et l'autre premiers dans leurs domaines respectifs. Piero della Francesca fit édifier un palais pour lui et sa famille (c'étaient de riches marchands), Mantegna construisit pour lui-même un musée d'antiques, les Zuccari fondèrent une institution destinée aux artistes nécessiteux, et leurs palais de Rome et de Florence étaient une forme de véritable publicité. Michel-Ange déclare qu'il n'enseigne l'art qu'aux nobles, et il offre les cartons de ses œuvres ou ses dessins selon ses sympathies. Imitant en cela un peintre antique, Tintoret décore à ses frais une partie de la Scuola di San Rocco à Venise. Michel-Ange est prêt à offrir des monuments au roi de France et des projets aux Jésuites. Une distinction se crée entre le style des œuvres destinées à des particuliers, qui sont des ébauches, et celui des œuvres officielles d'une finition parfaite ; on commence alors à apprécier les dessins comme des œuvres véritables. Certains artistes (le cas de Michel-Ange est le plus connu, mais il semble que Giorgione fit de même) abandonnent des œuvres commencées, au moment où l'inspiration vient à manquer. Parallèlement, les commanditaires deviennent plus diplomates et imposent leurs désirs avec moins de rigueur ; ce sont eux qui, maintenant, sont demandeurs. Plus révélatrice que l'épisode légendaire de Charles Quint ramassant le pinceau tombé de la main de Titien est la lettre que Francesco Gonzaga envoya à son représentant à Rome, lui ordonnant de demander[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Eugenio BATTISTI : professeur à l'université de Florence et à la Pennsylvania State University, membre de l'Institute for the Arts and Humanities

- Jacques CHOMARAT : professeur à l'université de Paris-IV

- Jean-Claude MARGOLIN : professeur de philosophie à l'université de Tours, directeur du département de philosophie et histoire de l'humanisme au Centre d'études supérieures de la Renaissance, Tours

- Jean MEYER : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Rennes

Classification

Pour citer cet article

Eugenio BATTISTI, Jacques CHOMARAT, Jean-Claude MARGOLIN et Jean MEYER. RENAISSANCE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ABSOLUTISME

- Écrit par Jacques ELLUL

- 4 286 mots

Comme tous les concepts à plusieurs dimensions (ici politique, historique, juridique, doctrinal), le concept d'absolutisme est assez flou. Son étude présente trois sortes de difficultés portant sur l'objet lui-même.

La première difficulté tient à ce que l'on désigne généralement par ce...

-

ACADÉMIES

- Écrit par Nathalie HEINICH

- 5 952 mots

L'académie telle qu'elle se développe à partir du Quattrocento italien, dans le grand mouvement de retour à l'Antiquité qui caractérise la Renaissance, est inspirée du modèle grec de l'akademia (le jardin où enseignait Platon). Elle s'épanouit dans toute l'Europe à l'âge...

-

L'ADOLESCENCE CLÉMENTINE, Clément Marot - Fiche de lecture

- Écrit par Yvonne BELLENGER

- 905 mots

L'Adolescence clémentine paraît en 1532 et rassemble les textes de jeunesse du poète. Le recueil frappe par sa diversité. Dans son souci de jouer de toute la gamme du langage, Marot est l'héritier des grands rhétoriqueurs, mais c'est aussi un contemporain des humanistes, un poète de...

-

LES AMOURS, Pierre de Ronsard - Fiche de lecture

- Écrit par Yvonne BELLENGER

- 884 mots

Le titre Les Amours désigne chez Ronsard une série de publications qui vont de ses débuts littéraires à la fin de sa vie. Célébrant Cassandre, Marie, puis Hélène, il invente un lyrisme qui renouvelle la poésie amoureuse.

- Afficher les 137 références

Voir aussi

- PORTRAIT, peinture, jusqu'au XVe s.

- PORTRAIT, sculpture

- PAYSAGE, peinture, jusqu'au XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVIe s.

- EUROPE, histoire

- GLACIS, peinture

- IMPÔT, histoire

- BANQUE HISTOIRE DE LA

- LATINE CHRÉTIENNE LITTÉRATURE

- FLORENCE

- ARMÉE, histoire

- FLAMANDE PEINTURE

- ARTISTE

- PLACE, architecture

- TOUCHE, peinture

- PEINTURE TECHNIQUES DE LA

- DOUANES

- ÉTAT-CITÉ

- AGRICOLE RÉVOLUTION MÉDIÉVALE

- COMMANDITAIRES D'ART

- CLIMATIQUES VARIATIONS

- ESPAGNE, histoire : XVIe et XVIIe s.

- RENAISSANCE ARTS DE LA

- ITALIE, histoire, de 1494 à 1789

- ART THÉORIE DE L'

- LATINE LANGUE

- REPRÉSENTATION DANS L'ART

- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715

- SPHÈRE ARMILLAIRE

- ICONOLOGIE

- CIVILE ARCHITECTURE

- MARCHÉ DE L'ART

- NÉO-LATINE LITTÉRATURE

- RENAISSANCE SCULPTURE DE LA

- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA

- RENAISSANCE PEINTURE DE LA

- BRUNI LEONARDO (1370-1444)

- MARULLE MICHEL MAROULOS dit TARCHANIOTE (1453 env.-1500)