MUSÉE

- 1. Trésors religieux et collections princières

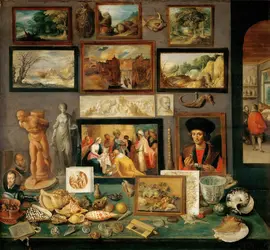

- 2. La vénération de l’Antique et l’émergence d’une approche scientifique

- 3. L’ouverture des collections et la question du bâtiment (xvie-xviiie siècles)

- 4. En France, l’œuvre de la Révolution

- 5. Spolier et protéger

- 6. Consacrer les artistes (xixe siècle)

- 7. Vers l’universalité

- 8. Un développement mondial (xixe et xxe siècles)

- 9. Vers une mission d’éducation

- 10. La passion de l’histoire et du patrimoine

- 11. Remise en cause et renouveau

- 12. Avancées muséographiques

- 13. Enrichir les collections

- 14. Une politique d’accueil et d’information

- 15. Mondialisation et après ?

- 16. Bibliographie

Invention moderne, guère antérieure à l'âge classique, du moins dans la forme publique que nous leur connaissons aujourd'hui, les musées sont l'une des rares institutions de ce monde dont on imagine mal qu'elles puissent un jour disparaître. Si pertinentes et justifiées fussent-elles parfois, les multiples attaques dont ils n'ont cessé de faire l'objet et les débats sans fin que suscite depuis toujours la question de leur finalité n'en ont à aucun moment réellement compromis l'existence. En ultime ressort, ce simple constat suffirait à accréditer l'idée que les musées sont une institution nécessaire, quasi incontournable, si la nature exacte de cette nécessité n'était en elle-même singulièrement imprécise. Ce problème, en vérité, est d'autant plus complexe que le monde des musées n'offre aucune unité ni aucune cohérence quant au contenu, aux objectifs et à la forme : il existe des musées de tout et de toutes choses, et leur origine est infiniment variée, de même que leur statut juridique. La définition, inscrite dans les statuts de l'International Council of Museums (ICOM) lors de son assemblée générale à Vienne en 2007 – « le musée est une institution permanente sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et de délectation » – recense les missions d’intérêt général d’un secteur caractérisé par des institutions d’une grande diversité. La définition approuvée en Congrès général à Prague le 24 août 2022 prend en compte des changements plus récents en mettant en avant certaines notions telles que l'inclusivité, la participation des communautés et la durabilité. Ce sont précisément ces évolutions du rôle assigné aux musées au cours de l’histoire qu’il convient d’examiner ici. À la première analyse, il en ressort que c'est sur la base de motivations et de pratiques, qui vont des moins désintéressées aux plus généreuses – le goût ancestral et parfois pathologique de la collection, la rapine, les spoliations guerrières, l'orgueil individuel ou collectif, l'exaltation du passé national ; mais aussi l'amour sincère de l'art et de la science, la volonté de développer le champ des connaissances et de servir l'éducation des artistes et des citoyens, etc., que les hommes des Temps modernes ont construit, à travers une multitude d'initiatives dispersées, cette institution au projet globalement aussi vaste que les motivations originelles en sont diverses et même contradictoires, que nous désignons du beau nom de « musée » – temple des Muses –, c'est-à-dire des arts, du savoir, de l'intelligence. Poser en termes généraux la question du pourquoi et du comment des musées relève, semble-t-il, d'une véritable gageure.

Trésors religieux et collections princières

Les premiers rassemblements historiques d'objets précieux furent, en Occident comme en Égypte ou en Chine, les trésors des temples, constitués d'offrandes remises aux dieux en reconnaissance de leurs bienfaits, et les trésors funéraires. La pinacothèque des Propylées à Athènes, qui contenait, selon le témoignage de Pausanias, des tableaux de Polygnote, l’un des plus anciens peintres dont le nom ait été retenu, actif au milieu du ve siècle avant J.-C., était certes un lieu public, mais investi d'une signification avant tout religieuse et votive ; de même, les fameux trésors des cités grecques, tel celui des Athéniens à Delphes. L'époque hellénistique vit quant à elle l'apparition d'un véritable mécénat princier et la constitution de grandes collections d'objets d'art,[...]

- 1. Trésors religieux et collections princières

- 2. La vénération de l’Antique et l’émergence d’une approche scientifique

- 3. L’ouverture des collections et la question du bâtiment (xvie-xviiie siècles)

- 4. En France, l’œuvre de la Révolution

- 5. Spolier et protéger

- 6. Consacrer les artistes (xixe siècle)

- 7. Vers l’universalité

- 8. Un développement mondial (xixe et xxe siècles)

- 9. Vers une mission d’éducation

- 10. La passion de l’histoire et du patrimoine

- 11. Remise en cause et renouveau

- 12. Avancées muséographiques

- 13. Enrichir les collections

- 14. Une politique d’accueil et d’information

- 15. Mondialisation et après ?

- 16. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert FOHR : historien de l'art

Classification

Pour citer cet article

Robert FOHR. MUSÉE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

MUSÉE, NATION, PATRIMOINE 1789-1815 (D. Poulot)

- Écrit par Robert FOHR

- 1 521 mots

Dominique Poulot est l'un des meilleurs spécialistes français de l'histoire des musées, plus spécialement sous la Révolution et au xixe siècle. Parmi les nombreuses études qu'il a consacrées à ce domaine, il faut citer notamment « L'Avenir du passé, les musées en mouvement » (in ...

-

MUSÉES DE FRANCE STATUT DES

- Écrit par Marie CORNU

- 2 654 mots

La loi relative aux musées de France, dite loi musée, adoptée le 4 janvier 2002, vient opportunément encadrer l'activité des institutions en charge de la conservation et de la présentation au public des collections. Jusque-là, une ordonnance provisoire du 13 juillet 1945 fixait très sommairement...

-

MUSÉE ET MÉDIATION NUMÉRIQUE

- Écrit par Geneviève VIDAL

- 3 325 mots

- 1 média

Les médiations numériques muséales, qui relèvent d’innovations techniques, culturelles et sociales en évolution permanente, font l’objet d’une grande variété d’usages, par le biais de dispositifs de communication. Elles soulèvent plusieurs enjeux relatifs aux politiques numériques conduites...

-

AIX-LA-CHAPELLE, histoire de l'art et archéologie

- Écrit par Noureddine MEZOUGHI

- 1 001 mots

- 2 médias

Aix connut son apogée quand Charlemagne s'y installa définitivement, en 794. Il entreprit alors la construction d'un vaste palais sur un plan régulier imité de l'Antiquité romaine. L'ensemble a malheureusement disparu, à l'exception de la célèbre chapelle...

-

ANGIVILLER CHARLES CLAUDE DE LA BILLARDERIE comte d' (1730-1809)

- Écrit par Marie-Geneviève de LA COSTE-MESSELIÈRE

- 607 mots

- 1 média

La faveur de Louis XVI vaut à d'Angiviller de remplacer, en 1774, le marquis de Marigny comme surintendant des bâtiments du roi. Ses idées sont plus personnelles que celles de son prédécesseur, mais il reconnaît la valeur de l'œuvre accomplie par lui grâce aux sages conseils dont il a su s'entourer...

-

ANTHROPOLOGIE DU PATRIMOINE

- Écrit par Cyril ISNART

- 4 702 mots

- 2 médias

...privilégié de l’anthropologie sociale et culturelle, notamment à travers la mise en valeur des productions plastiques des peuples non occidentaux dans les musées d’ethnographie dès le xixe siècle ou l’émergence du folklore comme science des cultures européennes. La littérature consacrée à la transmission... -

ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Archéologie et enjeux de société

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 4 676 mots

- 2 médias

...du territoire métropolitain ne fit l'objet d'aucune recherche institutionnelle appuyée sur l'Université, et se trouva abandonnée aux notables locaux. Le musée des Antiquités nationales, créé en 1867, ne fut pas en France, comme dans d'autres pays, installé au cœur de la capitale, mais dans sa banlieue,... - Afficher les 163 références

Voir aussi

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, droit et institutions

- GREC ART

- COLLECTION, art et culture

- TEMPLE

- COLLECTIONNEURS

- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.

- MÉDIÉVAL ART

- HISTOIRE DE L'ART

- RENAISSANCE ARTS DE LA

- LOUVRE-LENS MUSÉE DU

- MODÈLE, art

- CLASSIQUE ART

- ART DU XXe ET DU DÉBUT DU XXIe SIÈCLE

- ANONYMAT DANS L'ART

- ÉCOMUSÉE

- LOUVRE MUSÉE DU

- VERSAILLES

- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815

- ARCHITECTURE DU XVIIIe SIÈCLE

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XIXe s.

- ANTIQUITÉ, sculpture

- ARCHITECTURE DU XXe ET DU DÉBUT DU XXIe SIÈCLE

- CATALOGUE, histoire de l'art

- POLITIQUE CULTURELLE

- PILLAGE DES ŒUVRES D'ART

- BARNES FONDATION

- LOUVRE ABU DHABI, musée

- HERMITAGE AMSTERDAM, musée