PARIS

Paris jusqu'en 1870

La ville médiévale

La cité des premiers Capétiens

À la fin du ixe siècle, tandis que l'île de la Cité constitue encore un réduit fortifié, asile des populations suburbaines, la rive gauche, héritière de la ville gallo-romaine, a subi des dévastations dont elle ne se relèvera pas de sitôt et qui pèseront sur son développement pendant des siècles ; ses églises dresseront longtemps leurs ruines au milieu des cultures. La rive droite, bien que très touchée aussi, va renaître au contraire de ses cendres parce qu'elle est favorisée par le site fluvial. Ses ports naturels implantés sur la berge basse de la Seine la prédisposent en effet à une intense activité marchande. Une fois brisé l'attrait de la ville gallo-romaine, les premières agglomérations de la rive nord fixées autour de lieux de culte mérovingiens ou carolingiens recueillent la majeure partie du trafic en conjuguant le commerce des « marchands de l'eau » avec l'activité d'un marché situé entre Saint-Laurent et Saint-Martin-des-Champs, en liaison avec les routes du nord et la foire du Lendit à Saint-Denis.

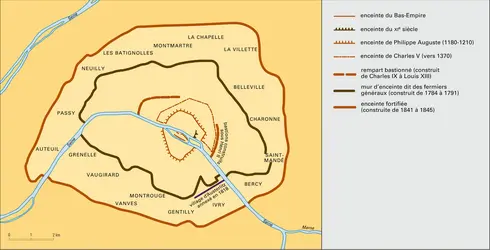

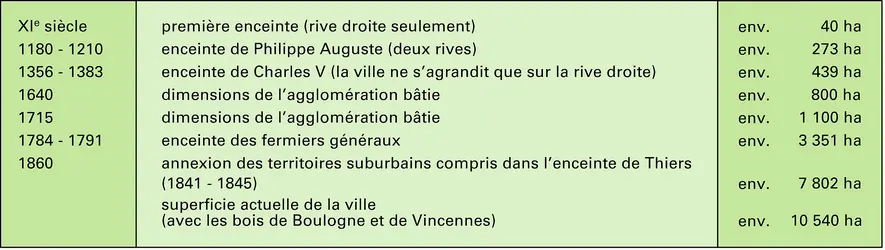

Au xie siècle, le peuplement de cette rive est assez important pour justifier la construction d'une première enceinte, dont l'existence est attestée par la toponymie. Elle enfermait quelques buttes hors d'atteinte des crues de la Seine, le monceau Saint-Gervais, les paroisses Saint-Merri (ou Saint-Merry) et Saint-Jacques-la-Boucherie ; la paroisse voisine, Saint-Germain-l'Auxerrois, avait sans doute son enceinte particulière. Située dans ce périmètre, l'anse de la Grève, le meilleur port naturel sur le fleuve, où Louis VII s'engage vis-à-vis des bourgeois à ne rien construire, donne naissance à un nouveau marché, tandis que l'île de la Cité, construite et peuplée d'une façon très dense (quatorze paroisses), reste le lieu royal et épiscopal, ainsi qu'un centre commerçant (parvis Notre-Dame, marché Palu) ; mais son port, très étroit (port Saint-Landry), ne peut rivaliser avec la Grève.

L'extension sur la rive droite des quartiers de « l'Outre-Grand-Pont » se poursuit au xiie siècle hors des portes de la première enceinte avec les nouvelles paroisses de Saint-Paul, de Saint-Nicolas-des-Champs et des Saints-Innocents, au voisinage des trois grandes voies : celle de Melun (rue Saint-Antoine), celle de Senlis (rue Saint-Martin) et celle de Rouen (rue Saint-Denis). Vers 1137, Louis VI transfère le grand marché de Paris au lieu dit « les Champeaux », région privilégiée parce que située au carrefour des arrivages par le fleuve, de la jonction avec la Cité par le Grand-Pont et le Châtelet et des arrivages par la route (drap du nord par la rue Saint-Denis, blé par la rue de la Ferronnerie, poisson de la Manche et de la mer du Nord par la rue des Poissonniers). L'anneau de marais, laissé par l'ancien lit de la Seine, est drainé et mis en culture (marais Sainte-Opportune à l'est, couture l'Évêque à l'ouest) ; on y produit d'abord des légumes, puis des céréales. Des ponts franchissent l'égout de drainage pour assurer une meilleure liaison avec les villages voisins, dont les cultures approvisionnent la ville.

L'œuvre de Philippe Auguste

La densité de construction hors de la première enceinte nécessite bientôt l'édification d'une seconde enceinte, pour mettre la ville à l'abri des armées du roi d'Angleterre. Philippe Auguste charge les bourgeois d'élever un épais rempart de pierre flanqué de tours rondes. Sur la rive droite, il enferme les nouveaux centres de peuplement, notamment le marché des Champeaux, et fait construire, près de la Seine, une puissante forteresse tournée vers la Normandie, le Louvre.

La rive gauche connaît un sort bien différent. Un bourg commerçant s'est formé à la tête du Petit-Pont,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Pierre BABELON : inspecteur général des Archives de France

- Michel FLEURY : directeur d'études à l'École pratique des hautes études, secrétaire de la IVe section

- Frédéric GILLI : directeur délégué de la chaire Ville à Sciences Po, Paris

- Daniel NOIN : professeur émérite à l'université de Paris-I

- Jean ROBERT : professeur à l'université de Paris-Sorbonne, membre de la section prospective et planification du conseil économique et social de la Région Île-de-France

- Simon TEXIER : professeur, université de Picardie Jules-Verne

- Jean TULARD : professeur à l'université de Paris-IV-Sorbonne

Classification

Pour citer cet article

Jean-Pierre BABELON, Michel FLEURY, Frédéric GILLI, Daniel NOIN, Jean ROBERT, Simon TEXIER et Jean TULARD. PARIS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

TRIANGLE D'OR (Paris)

- Écrit par Monique PINÇON-CHARLOT, Michel PINÇON

- 2 318 mots

- 1 média

À Paris, les familles de la haute société, de la bourgeoisie ancienne et de la noblesse fortunée, ont manifesté leur position sociale par l'habitat qu'elles ont choisi et aménagé. Elles ont ainsi créé des quartiers, façonnés à leur image, sur des terres encore vierges, aux limites de Paris aux...

-

FRANCE - (Le territoire et les hommes) - Espace et société

- Écrit par Magali REGHEZZA

- 14 002 mots

- 3 médias

...françaises concentrent 35 p. 100 de la population. Ces communes, situées dans les pôles des grandes aires urbaines, sont donc très densément peuplées. À Paris par exemple, la densité moyenne avoisine 20 000 hab./km2 et peut dépasser 40 000 hab./km2 dans certains arrondissements. Plusieurs communes... -

ABADIE PAUL (1812-1884)

- Écrit par Claude LAROCHE

- 977 mots

-

AGRICULTURE URBAINE

- Écrit par Jean-Paul CHARVET, Xavier LAUREAU

- 6 273 mots

- 8 médias

Les premiers développements bien documentés du maraîchage autour de Paris remontent au xiie siècle, c’est-à-dire à l’époque des constructions de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de la basilique de Saint-Denis. Les « jardins maraîchers » trouvent l’origine de leur dénomination dans la... -

ALPHAND ADOLPHE (1817-1891)

- Écrit par Universalis, Michel VERNÈS

- 1 674 mots

Né en 1817 à Grenoble, d'un père colonel d'artillerie, Adolphe Alphand entre à l'École polytechnique en 1835, puis à l'École des ponts et chaussées en 1837. Après s'être vu confier des missions dans l'Isère et la Charente-Inférieure, il est envoyé en 1839 à Bordeaux comme... - Afficher les 236 références

Voir aussi

- MÉDIÉVALES UNIVERSITÉS

- DENSITÉ DE POPULATION

- MÉROVINGIEN ART

- TRANSPORTS ÉCONOMIE DES

- SÉGRÉGATION

- CADRES

- LOGEMENT POLITIQUE DU

- GRANDS ENSEMBLES

- GALLO-ROMAINE CIVILISATION

- FÉCONDITÉ, démographie

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- AGGLOMÉRATION

- SDAU (schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme)

- SCHÉMA DIRECTEUR

- MODERNE MOUVEMENT, architecture

- ENCEINTE

- REMPART

- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

- EURONEXT

- RÉGIONS

- TRANSPORT DE VOYAGEURS

- JEANNERET PIERRE (1896-1967)

- ALBERT ÉDOUARD (1910-1968)

- MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

- CORNUDET LOI (1919)

- URBANISME AU XXe ET AU DÉBUT DU XXIeSIÈCLE, France

- INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES

- AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE URBAIN

- LUTÈCE

- CITÉ ÎLE DE LA

- PETITE COURONNE, Île-de-France

- DÉFENSE QUARTIER DE LA

- PLANIFICATION URBAINE

- TRANSPORTS URBAINS

- TRANSPORTS EN COMMUN

- VILLES NOUVELLES

- ESPACE URBAIN

- CENTRE URBAIN

- FRANCE, géographie humaine et économique

- FRANCE, histoire des villes

- GIRAULT CHARLES (1851-1932)

- EMPLOI

- CONCENTRATION ÉCONOMIQUE

- ESPÉRANCE DE VIE

- ADMINISTRATION LOCALE & RÉGIONALE

- FRANCE, économie

- FRANCE, droit et institutions

- IMMIGRATION

- POS (plan d'occupation des sols)

- HISTOIRE URBAINE

- VILLE, urbanisme et architecture

- FRANCE, histoire, de 1939 à 1958

- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours

- ROME, l'Empire romain

- FRANCE, histoire, du Ve au XVe s.

- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- ÉLITES

- FRANCE, histoire : formation territoriale

- TOUR, architecture

- ARCHITECTURE DU XIXe SIÈCLE

- ARCHITECTURE DU XVIIIe SIÈCLE

- ARCHITECTURE DU XVIIe SIÈCLE

- FRANÇAISE ARCHITECTURE

- TRANSPORT & TRAFIC AÉRIENS

- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT

- RER (réseau express régional)

- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA

- GOTHIQUE ARCHITECTURE

- ARCHITECTURE DU XXe ET DU DÉBUT DU XXIe SIÈCLE

- SECTEUR INDUSTRIEL

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- BÉTON ARMÉ

- INTERCOMMUNALITÉ

- GRAND PARIS