GLYCÉMIE

La glycémie, du grec glukus (doux) et haima ( sang), exprime la teneur en « sucre » du sang. La chimie moderne a montré que ce sucre est essentiellement représenté par du glucose libre et que sa concentration varie peu. Chez l'adulte normal et à jeun, la glycémie est comprise entre 0,80 et 1 g/L. L' hypoglycémie est définie par un taux inférieur à 0,70 g/L et l' hyperglycémie par une valeur supérieure à 1,20 g/L. Ce glucose provient des divers oses apportés par les aliments, des réserves dans certains tissus (foie, muscle) en glycogène (par glycogénolyse) et des nutriments organiques, ou leurs dérivés, non glucidiques (par gluconéogenèse). Il est utilisé par l'organisme soit pour couvrir ses besoins énergétiques, soit pour être emmagasiné, sous forme de glycogène, au niveau du muscle ou du foie (glycogéno-formation) et de lipides.

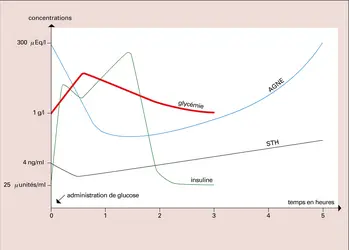

Or, malgré la discontinuité des trois repas quotidiens auxquels l'Européen consacre un temps dont la durée globale n'excède pas en général deux heures, malgré la composition très variable de l'alimentation en glucides, lipides, protides et malgré le travail ou encore le jeûne, la glycémie est maintenue remarquablement stable dans les conditions physiologiques chez le sujet sain. Cela résulte d'un équilibre entre deux courants opposés : d'une part, l'apport de glucose exogène (d'origine alimentaire) et endogène (d'origine hépatique) et, d'autre part, l'utilisation et la mise en réserve de cet hexose. On conçoit bien que la régulation de la glycémie ne puisse être disjointe de la régulation de l'ensemble du métabolisme intermédiaire. La constance de la glycémie suppose donc des mécanismes régulateurs précis et efficaces capables de corriger rapidement ses variations. Il faut souligner d'emblée le rôle majeur du foie dans cette régulation et l'intervention de mécanismes hormonaux et nerveux, ce qui explique que cette étude relève à la fois de la physiologie et de la biochimie.

Après avoir précisé les lieux où s'effectuent les stockages et les interconversions essentielles entre les divers métabolites apportés par la digestion, on étudiera les flux chimiques circulants et les leviers hormonaux qui contrôlent cet immense ensemble métabolique et adaptent les flux aux données de l'environnement (alimentation, travail musculaire, situation d'urgence...). Une vue perspective de la dynamique de la régulation, conduisant à des modèles de régulation, fera comprendre l'intérêt séméiologique qui s'attache en pratique médicale à l'exploration fonctionnelle de la régulation de la glycémie.

Les lieux du métabolisme glucidique

Les lieux du métabolisme glucidique comprennent deux plaques tournantes essentielles (la cellule hépatique et la cellule graisseuse) et un lieu privilégié d'utilisation (la cellule musculaire). Les études biochimiques fondamentales, réalisées in vitro, consistent à analyser les modifications, en fonction du temps, que subissent différentes substances au contact de broyats tissulaires.

Le foie peut arrêter les glucides circulants (glycogéno-formation), restituer des glucides (glycogénolyse), fabriquer des glucides par interconversion ( néoglucogenèse). Ces connaissances découlent des expériences de Claude Bernard, qui a montré qu'un foie, lavé par un courant d'eau jusqu'à ce qu'il ne libère plus de glucides réducteurs, retrouve cette propriété après quelques heures de repos.

C'est à propos de cette première démonstration d'une « sécrétion interne » que Claude Bernard créa « et le mot et la chose ». F. C. Mann et T. B. Magath, en 1925, ont mis au point, chez le chien, une technique d'hépatectomie qui prouve l'importance de la fonction régulatrice du foie : chez les animaux hépatectomisés apparaissent rapidement des convulsions, liées à[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jack BAILLET : professeur agrégé à la faculté de médecine de Paris

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Jack BAILLET et Universalis. GLYCÉMIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

CROISSANCE, biologie

- Écrit par Universalis, André MAYRAT, Raphaël RAPPAPORT, Paul ROLLIN

- 14 760 mots

- 7 médias

Cette hormone sécrétée par le pancréas a pour rôle principal de maintenir la glycémie à son niveau normal. Elle a aussi été longtemps considérée comme le principal facteur contrôlant la croissance cellulaire. On sait maintenant que ce rôle est en fait surtout assuré par la somatomédine C. Par contre,... -

DÉCOUVERTE DE L'INSULINE

- Écrit par Christiane SINDING

- 198 mots

- 1 média

L'histoire de l'insuline remonte à la mise en évidence expérimentale du rôle du pancréas dans la genèse du diabète sucré chez le chien, par Oskar Minkowski et Josef von Mering, en 1889. Stimulés en outre par les résultats encourageants de l'administration d'extraits de ...

-

DIABÈTE

- Écrit par Éric RENARD

- 8 205 mots

- 5 médias

...par l’insuline et le calcul des doses d'insuline à utiliser nécessitent une autosurveillance glycémique à laquelle doivent être éduqués les patients. Les patients traités par insuline, et parfois ceux qui sont traités par médicaments oraux mais au contrôle glycémique instable avec risque d’hypoglycémies,... -

DIURÈSE

- Écrit par Henri SCHMITT

- 3 237 mots

- 2 médias

– Action hyperglycémiante. Lesbenzothiadiazines, le furosémide, l'acide éthacrynique, l'acétazolamide provoquent l'hyperglycémie et ont été accusés d'entraîner chez l'homme des pancréatites et même le diabète. L'hypokaliémie semble responsable de l'accroissement de la glycogénolyse.... - Afficher les 12 références

Voir aussi

- NERF PNEUMOGASTRIQUE ou NERF VAGUE

- CHYLOMICRONS

- HÉPATOCYTE

- RÉGULATION MÉTABOLIQUE

- SOMATOTROPE HORMONE (STH) ou HORMONE DE CROISSANCE ou GH (growth hormone)

- CORTISOL ou HYDROCORTISONE

- GLUCOCORTICOÏDES

- MÉDULLOSURRÉNALE

- HYPOGLYCÉMIE

- HYPERGLYCÉMIE

- JEÛNE

- GLYCOGÈNE

- FAIM, psychophysiologie

- GRAS ACIDES

- MÉTABOLISME DES GLUCIDES

- LIPOLYSE

- ADIPOCYTE

- CÉTONIQUES CORPS

- GLUCAGON-LIKE PEPTIDE

- PYRUVIQUE ACIDE

- PENTOSES VOIE DES

- GLUCOSE

- GLYCOGÉNOGENÈSE

- GLYCOGÉNOLYSE

- INSULINE

- ACÉTYL-COENZYME A ou ACÉTYL-CoA

- GLUCONÉOGENÈSE ou NÉOGLUCOGENÈSE

- MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE

- LANGERHANS ÎLOTS DE

- GLYCOLYSE

- RÉGULATIONS BIOCHIMIQUES

- EXPLORATION FONCTIONNELLE

- EMBDEN GUSTAV GEORG (1874-1933)

- ALIMENTATION, physiologie humaine

- GRAISSES