Examens biochimiques en médecine

Articles

-

ACIDO-BASIQUE ÉQUILIBRE

- Écrit par Pierre KAMOUN

- 2 955 mots

- 1 média

C'est en 1922 que Van Slyke pose les premiers principes de l'équilibre acido-basique, en reprenant la définition du pH fournie en 1909 par Sœrensen (logarithme de l'inverse de la concentration en ions hydrogène). Il montre la constance de ce pH dans le milieu intérieur. Seules...

-

ACIDOCÉTOSE

- Écrit par Geneviève DI COSTANZO

- 393 mots

Acidose métabolique due à l'accumulation d'acides cétoniques non volatils, consécutive soit à un état pathologique (perturbations de la cétogenèse par diminution du taux sanguin d'insuline : cas du diabète maigre juvénile), soit à une carence d'apport de glucides...

-

AZOTÉMIE

- Écrit par Geneviève DI COSTANZO

- 424 mots

L'élévation dans le sang du taux de l'urée et des autres produits d'excrétion azotée est communément décrite en clinique sous le nom d'azotémie ou d'urémie. Elle représente le stade terminal de l'insuffisance rénale progressive et résulte de l'impossibilité d'excréter les...

-

CALCÉMIE

- Écrit par François BOURNÉRIAS

- 542 mots

Concentration du calcium plasmatique total, exprimée en milligramme par litre (mg/l). La calcémie moyenne normale est de 100 ± 5 mg/l. Le calcium plasmatique comprend le calcium ionisé (Ca++), environ 65 mg/l, le calcium ultrafiltrable non ionisé, environ 5 mg/l, et le calcium fixé aux...

-

CHOLESTÉROL

- Écrit par Marc PASCAUD, Jacques ROUFFY

- 5 932 mots

- 11 médias

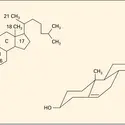

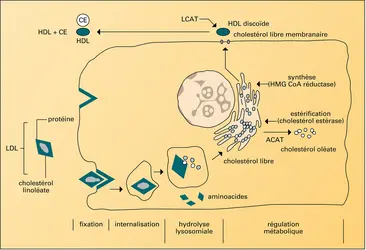

Le cholestérol est une biomolécule très répandue chez la plupart des organismes animaux, mais absente des végétaux et des micro-organismes.

C'est un solide blanc, cristallin, insoluble dans l'eau, soluble dans les liquides organiques hydrocarbonés solvants des corps gras (lipides).

Baptisée...

-

GLYCÉMIE

- Écrit par Jack BAILLET, Universalis

- 3 639 mots

- 2 médias

La glycémie, du grec glukus (doux) et haima ( sang), exprime la teneur en « sucre » du sang. La chimie moderne a montré que ce sucre est essentiellement représenté par du glucose libre et que sa concentration varie peu. Chez l'adulte normal et à jeun, la glycémie est comprise entre 0,80 et 1 g/L....

-

IONOGRAMME

- Écrit par François BOURNÉRIAS

- 423 mots

Mesure des substances ionisées dissoutes dans les fluides de l'organisme. On établit habituellement en clinique des ionogrammes sanguin (ou plus exactement plasmatique) et urinaire. Les concentrations des différents ions sont exprimées en milliéquivalent par litre de plasma (mEq/l). Le total...

-

KALIÉMIE

- Écrit par François BOURNÉRIAS

- 766 mots

Concentration du cation potassium (K+) dans le plasma, exprimée en milliéquivalent par litre (mEq/l). La mesure par photométrie de flamme est soumise à des causes d'erreurs nombreuses, la plus fréquente étant la lyse des hématies, riches en potassium, qui donne de fausses hyperkaliémies. Une...

-

NATRÉMIE

- Écrit par François BOURNÉRIAS

- 541 mots

Concentration du cation sodium (Na+) dans le plasma exprimée en milliéquivalent par litre (mEq/l), la natrémie est mesurée par photométrie de flamme avec une grande précision et rapidité grâce à des mesures automatisées.

La natrémie moyenne chez un sujet sain en état d'équilibre hydroélectrolytique...

-

PHOSPHORÉMIE

- Écrit par François BOURNÉRIAS

- 261 mots

Dosage de la concentration du phosphore contenu dans les phosphates inorganiques du plasma. La phosphorémie normale subit de notables variations chez une population de sujets sains : elle est comprise entre 30 et 45 mg/l chez l'adulte, et elle est plus élevée chez l'enfant.

La phosphorémie...

- 1

- 2