PANCRÉAS

Comme le foie, auquel l'apparente son origine embryologique (à partir d'ébauches siégeant au niveau de la région antérieure, ou duodénale, de l'intestin moyen), le pancréas est une glande très caractéristique des vertébrés. Il contribue à deux fonctions essentielles à la vie : la nutrition par la digestion des aliments et le maintien de la constance du milieu intérieur.

Un pancréas, deux organes

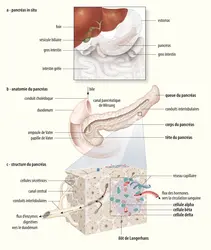

Chez l’être humain, le pancréas est un organe allongé de couleur rosâtre, d‘aspect granuleux, de consistance ferme, situé transversalement dans l’abdomen entre le duodénum, à droite, et la rate, à gauche, discrètement orienté vers le haut. Chez l’adulte, il mesure environ 15 à 20 centimètres de longueur et sa section est de l’ordre de 3 à 4 centimètres. Il pèse moins de 100 grammes. Classiquement, on en décrit trois parties : la tête, assez massive, au voisinage du duodénum et du foie, à droite de la ligne médiane ; la queue, plus effilée, au voisinage de la rate ; enfin, le corps, de section quasi triangulaire, la partie la plus longue, située entre tête et queue.

Le pancréas est fortement vascularisé par des bras des artères mésentériques supérieure et splénique. Les veines duodénales se déchargent dans la veine porte. Le liquide sécrété par les cellules de la rate – le suc pancréatique – est acheminé vers son site d’action, le duodénum, par deux canaux. Le conduit pancréatique principal (canal de Wirsung) va de la queue à la tête en augmentant progressivement de diamètre. Il se jette dans la partie du canal cholédoque proche du duodénum. Le conduit pancréatique accessoire draine la tête du pancréas et se jette dans le conduit principal, quelques centimètres avant la jonction avec le cholédoque. L’ouverture du court canal commun qui s’abouche au duodénum est contrôlée par le sphincter d’Oddi.

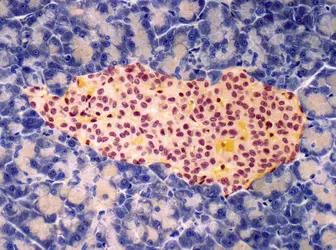

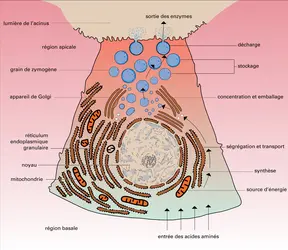

Au cours du développement de l’embryon, la différenciation des cellules endothéliales aboutit à la formation de deux tissus distincts : d'une part, des sacs glandulaires – ou acini – communiquant par des canaux excréteurs avec le duodénum et l’intestin, qui représentent le tissu glandulaire exocrine (responsable de la sécrétion externe) et dont la sécrétion est le suc pancréatique indispensable à la digestion ; d'autre part, des éléments glandulaires, groupés en amas clos, ou îlots de Langerhans, dont la sécrétion se déverse dans des capillaires sanguins, donc d'un tissu endocrine (responsable d'une sécrétion interne) ; cette sécretion est représentée ici par un jeu d’hormones indispensables à la constance du milieu intérieur.

Ces deux tissus sont parfois anatomiquement séparés chez certains vertébrés inférieurs (lamproie, téléostéens), mais en général le tissu endocrine est disséminé, en microscopiques nodules ou îlots de Langerhans, au sein du parenchyme glandulaire exocrine.

Cette disposition histologique explique pourquoi les deux fonctions différentes qu'exerce le pancréas dans la nutrition ont été si tardivement individualisées. Certes, Claude Bernard insistait dès 1856 sur le rôle essentiel du suc pancréatique excrété dans la digestion de toutes les catégories chimiques d'aliments : lipides, protides et hydrates de carbone. Mais la fonction, d'une importance vitale, par laquelle le pancréas endocrine maintient constant le taux du glucose sanguin (glycémie) ne fut séparée de la précédente qu'à la fin du xixe siècle (von Mering et Minkowski, 1889), grâce à des méthodes d'expérimentation physiologique déjà techniquement complexes sur des mammifères: ablation de la glande (pancréatectomie), ligature de ses canaux excréteurs. Par ces expériences, Minkowski réussit à faire grossièrement la part de la fonction exocrine (abolie dans ces deux expériences) et de la fonction endocrine (supprimée dans la première seulement).[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques MIROUZE : médecin des hôpitaux, ancien professeur de l'université de Montpellier

- Éric RENARD : professeur des Universités, praticien hospitalier, coordinateur du département d'endocrinologie, diabète, nutrition au Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier

- André RIBET : professeur à la faculté de médecine de Toulouse, médecin des hôpitaux.

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Universalis, Jacques MIROUZE, Éric RENARD et André RIBET. PANCRÉAS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ABDOMEN

- Écrit par Claude GILLOT

- 6 346 mots

- 9 médias

Le corps et la queue du pancréas se développent dans la lame postérieure de la poche rétrogastrique, prolongeant vers la gauche la tête du pancréas, localisée au méso-duodénum. -

BANTING FREDERICK GRANT (1891-1941)

- Écrit par G. MAHEU

- 301 mots

- 2 médias

Médecin canadien à qui l'on doit la découverte du rôle de l'insuline dans le traitement du diabète, sir Frederick Banting, né au Canada, fit ses études à l'université de Toronto. On connaissait déjà l'existence des hormones (Jokichi Takamine avait isolé l'adrénaline...

-

CHOLÉCYSTOKININE-PANCRÉOZYMINE

- Écrit par Jean-Louis SCHLIENGER

- 382 mots

Découverte en deux temps, d'abord pour son action sur la contraction de la vésicule biliaire et rattachée à la cholécystokinine par Ivy et Golberg en 1928, puis pour son action sur la sécrétion enzymatique pancréatique, attribuée à la pancréozymine par Harper en 1943, cette hormone n'a vu reconnaître...

-

DÉCOUVERTE DE L'INSULINE

- Écrit par Christiane SINDING

- 198 mots

- 1 média

L'histoire de l'insuline remonte à la mise en évidence expérimentale du rôle du pancréas dans la genèse du diabète sucré chez le chien, par Oskar Minkowski et Josef von Mering, en 1889. Stimulés en outre par les résultats encourageants de l'administration d'extraits de ...

- Afficher les 19 références

Voir aussi

- NÉCROSE

- DUODÉNUM

- SÉCRÉTINE

- AMYLASES

- TRYPSINE

- HYDROLYSE

- CANAL CHOLÉDOQUE

- TRANSPORTS MEMBRANAIRES

- RÉGULATION MÉTABOLIQUE

- ENDOCRINE SÉCRÉTION

- PSEUDOKYSTES

- STÉATORRHÉE

- INSULINOME

- GLUCAGONOME

- VERNER-MORRISSON SYNDROME DE

- ACTIVATION, biologie

- WIRSUNG CANAL DE

- PANCRÉOZYMINE

- HYPERPLASIE

- HYPOGLYCÉMIE

- NUCLÉASES

- ACINUS

- ENDOPEPTIDASE

- CHYMOTRYPSINE

- ENTÉROKINASE

- EXOPEPTIDASE

- GLANDES

- PHYSIOLOGIE

- INHIBITEURS, biochimie

- MERING JOSEPH VON (1849-1908)

- PEPTIDIQUES HORMONES

- GASTRINOME

- CARBOXYPEPTIDASES

- ENZYMES DIGESTIVES

- MÉTABOLISME DES GLUCIDES

- LIPOLYSE

- EXOCRINE SÉCRÉTION

- ALCOOLISME

- ICTÈRE ou JAUNISSE

- PHOSPHOLIPASES

- GLUCOSE

- AMIDON

- INSULINE

- LANGERHANS ÎLOTS DE

- LIPASES

- TRIGLYCÉRIDES

- RÉCEPTEURS HORMONAUX

- VIP (vasoactive intestinal peptide)

- RÉGULATIONS BIOCHIMIQUES

- ÉLASTASE

- SUC DIGESTIF

- PANCRÉATITE

- RÉCEPTEURS MEMBRANAIRES

- PEPTIDIQUE LIAISON

- PROTÉINES KINASES