CHOLESTÉROL

Cholestérol et membranes cellulaires

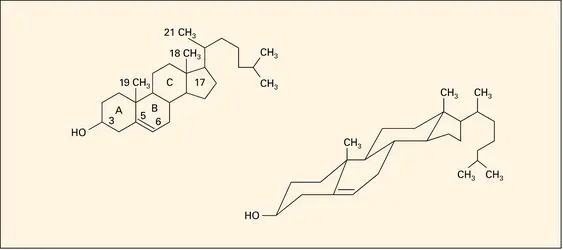

Le cholestérol est un constituant lipidique constant des membranes cellulaires des animaux, où il s'associe aux phospholipides et aux protéines. C'est dans la gaine de myéline des fibres nerveuses qu'il est le plus abondant (1 molécule de cholestérol libre pour 1 molécule de phospholipide). Dans les autres membranes cellulaires, le cholestérol est en proportion variable, significative dans la membrane plasmique (péricellulaire) et le reticulum endoplasmique, pratiquement nulle dans la membrane mitochondriale interne.

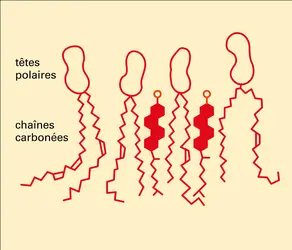

Dans la couche double lipidique des membranes cellulaires, les molécules de cholestérol sont orientées de façon stricte. La tête polaire du groupe OH, tournée vers la surface, entre ainsi en contact avec le milieu extérieur ou cytoplasmique aqueux, alors que le noyaux et la chaîne carbonée sont au contraire situés en profondeur, en rapport d'interaction liante avec les chaînes carbonées d'acides gras des phospholipides. Du fait de sa configuration stérique, le cholestérol peut s'associer de façon privilégiée avec les molécules de lécithines (phosphatidylcholines) et éventuellement de sphingomyélines.

Or, loin d'être des structures rigides stables, les membranes biologiques sont au contraire des structures dynamiques où les molécules sont en mouvement et renouvellement à des vitesses variables. Ces mouvements des constituants membranaires et les phénomènes de transfert transmembranaire des ions et des molécules organiques sont d'autant plus faciles que la membrane est moins rigide, plus fluide. Le cholestérol joue un rôle efficace de modulateur naturel de la fluidité membranaire. Dans le cas d'une structure moléculaire compacte et cohésive, le cholestérol écarte les molécules de phospholipides et augmente la fluidité membranaire. C'est le contraire dans le cas d'une structure lâche où le cholestérol réduit la mobilité des chaînes carbonées, donc diminue la fluidité membranaire ; cet effet cohésif concerne particulièrement les molécules de phospholipides renfermant des acides gras insaturés (fig. 5).

Outre les phénomènes de perméabilité cellulaire, la fluidité membranaire affecte l'activité des enzymes à localisation membranaire, telle que l'enzyme ATP-ase. Ce facteur de perméation qui assure le transfert des ions Na et K, en hydrolysant l'ATP (cf. bioénergétique), est inhibé par une trop forte concentration de cholestérol.

L'accumulation intracellulaire pathologique de cholestérol, associé à d'autres lipides, résulte d'apports excessifs ou de défauts du catabolisme. Les xanthomes affectent différents tissus particulièrement la peau et l'os. L'athérome, dépôt de cholestérol dans la paroi des artères, est impliqué dans le développement de l'athérosclérose.

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc PASCAUD : docteur ès sciences, professeur honoraire à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

- Jacques ROUFFY : professeur à l'université de Paris-VII, chef de service de médecine interne et pathologie vasculaire à l'hôpital Saint-Louis, directeur du département de recherches sur les lipoprotéines plasmatiques et tissulaires (U.E.R. Villemin).

Classification

Pour citer cet article

Marc PASCAUD et Jacques ROUFFY. CHOLESTÉROL [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ATHÉROSCLÉROSE

- Écrit par Loïc CAPRON

- 5 353 mots

- 1 média

...fracture de plaque. Des traitements qui stabilisent la plaque seraient un progrès décisif. Des médicaments qui diminuent fortement la concentration du cholestérol dans le sang (les statines qui agissent en empêchant sa synthèse par le foie) améliorent notablement le pronostic de la maladie coronaire... -

BLOCH KONRAD (1912-2000)

- Écrit par Marc PASCAUD

- 438 mots

Biochimiste américain d'origine allemande, Konrad Bloch a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1964 avec son ancien compatriote et condisciple Feodor Lynen pour leurs recherches sur le métabolisme des lipides, la biosynthèse du cholestérol et des acides gras.

Né le 21 janvier...

-

BROWN MICHAEL (1940- )

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 173 mots

Directeur du Centre des maladies génétiques de l'université de Dallas, où Joseph Goldstein est chef du département de génétique moléculaire, Michael Brown a partagé avec lui le prix Nobel de médecine 1985 qui récompensa leurs recherches sur les récepteurs des membranes cellulaires...

-

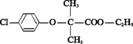

CLOFIBRATES

- Écrit par Edith ALBENGRES

- 1 075 mots

Médicaments dérivés d'un principe actif, l'acide chlorophénoxyisobutyrique, les clofibrates sont utilisés dans le traitement de certaines hyperlipidémies.

Leurs mécanismes d'action sont multiples. Ils diminuent le taux de lipoprotéines de très basse densité (VLDL)...

- Afficher les 21 références

Voir aussi

- HYPERCHOLESTÉROLÉMIE

- BILE

- BILIAIRES SELS

- CHYLOMICRONS

- INTESTIN

- HÉPATOCYTE

- RÉGULATION MÉTABOLIQUE

- PLASMA SANGUIN

- AMPHIPHILE MOLÉCULE

- MÉTABOLISME CELLULAIRE

- ATHÉROME

- DOSAGE ENZYMATIQUE

- ABSORPTION INTESTINALE

- LIPIDES MEMBRANAIRES

- IDL (intermediary density lipoproteins)

- STÉROÏDES BIOSYNTHÈSE DES

- MEMBRANES BIOLOGIQUES

- PHOSPHOLIPIDES

- LANOSTÉROL

- VITAMINE D3 ou CHOLÉCALCIFÉROL

- CHOLIQUE ACIDE

- GRAS MÉTABOLISME DES ACIDES

- BIOSYNTHÈSES

- ACÉTYL-COENZYME A ou ACÉTYL-CoA

- BILIAIRES ACIDES

- TRIGLYCÉRIDES

- LIPOPROTÉINES

- ÉPIDERME

- PERMÉABILITÉ, physiologie cellulaire

- RÉGULATIONS BIOCHIMIQUES

- LIPOPROTÉINÉMIE

- CHÉNODÉOXYCHOLIQUE ACIDE

- APOPROTÉINES

- HYPERLIPOPROTÉINÉMIE

- RÉCEPTEUR DES LDL

- FACTEURS DE RISQUE CARDIO-VASCULAIRE

- RÉCEPTEURS MEMBRANAIRES

- LDL (low density lipoproteins)

- HDL (high density lipoproteins)

- VLDL (very low density lipoproteins)

- SQUALÈNE

- GRAISSES