MÉDICAMENTS

Le médicament, comme la médecine, semble aussi vieux que l'humanité. On en trouve trace dans les civilisations les plus anciennes. Depuis les temps les plus reculés, l'homme a cherché dans la nature non seulement sa nourriture, mais des remèdes pour soulager ou guérir ses maux, et a appris à discerner les poisons.

Jusqu'à une période relativement récente, les médicaments ont été uniquement naturels, tirés des trois règnes (minéral, végétal et animal), et les drogues étaient utilisées en nature et sous forme d'extraits complexes. La notion de « principes actifs » et leur extraction datent vraiment du xixe siècle ; en même temps, les progrès de la physiologie expérimentale permettaient de donner une base plus rationnelle à l'emploi des médicaments, jusque-là souvent mêlé de pratiques magiques ou religieuses.

Les remèdes, préparés et administrés directement aux malades par les guérisseurs ou les sorciers des sociétés primitives, l'ont été ensuite par les médecins eux-mêmes. Plus tard, ceux-ci se sont procuré leurs drogues chez les apothicaires, ancêtres des pharmaciens. Ces derniers ont, dans la plupart des pays, le monopole de la délivrance au public des médicaments.

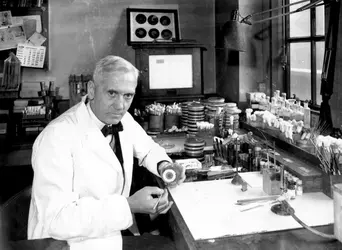

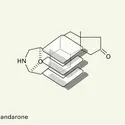

C'est seulement au début du xxe siècle qu'a pris naissance, avec les progrès de la chimie, la préparation des médicaments de synthèse. Celle-ci a entraîné, dans les pays les plus évolués, le développement d'une industrie hautement spécialisée, branche de l'industrie pharmaceutique. C'est maintenant presque uniquement à celle-ci que reviennent la recherche et la préparation de nouveaux médicaments, leur expérimentation physiologique et clinique, leur mise en forme pharmaceutique.

Le médicament moderne, préparé scientifiquement, de composition et d'activité définies et contrôlées, conditionné sous une forme pratique et même attrayante, est l'auxiliaire indispensable de la médecine, lié à ses progrès et à ses audaces. Dans la société actuelle, c'est, en apparence, un bien de consommation comme les autres, mais il n'en demeure pas moins ce qu'il était pour l'homme primitif : une protection contre la souffrance et la mort.

Dans un monde globalisé, la pénurie de médicaments, l'accessibilité précaire aux soins et la falsification de principes actifs qui font la qualité des médicaments constituent des handicaps sévères pour les sociétés les moins développées, et cela génère un insupportable sentiment d'injustice et d'inégalité au sein de l'humanité.

Le médicament à travers les âges

Des drogues aux médicaments de synthèse

Les tablettes sumériennes de Nipur représentent les vestiges les plus anciens d'une pharmacopée, puisque y sont gravés, au troisième millénaire avant notre ère, les noms de drogues végétales : ase fétide, galbanum, jusquiame, opium, mandragore, etc.

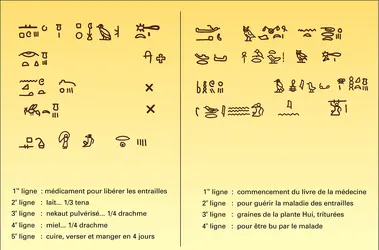

Le Ben cao jing chinois (2900 av. J.-C. environ) et le fameux papyrus Ebers (datant d'environ 1600 av. J.-C.) découvert en 1862 à Louqsor, qui donne la fabrication de remèdes pour toutes les parties du corps, renseignent sur les drogues employées à cette période. À côté de plantes toujours utilisées aujourd'hui comme sédatifs (pavot, jusquiame), purgatifs (séné, ricin, coloquinte), diurétiques (scille), etc., figuraient divers ingrédients : sang, os, graisses animales, et des minéraux comme l'ocre. La médecine était alors fortement mêlée de pratiques magiques.

Les grands médecins grecs, dont le plus célèbre est Hippocrate (ve s. av. J.-C.), utilisaient couramment les narcotiques. L'œuvre d'Hippocrate fut élargie quelques siècles plus tard par Dioscoride qui inventoria plus de cinq cents drogues d'origine minérale, végétale ou animale dans un traité célèbre écrit en 77 après J.-C., puis traduit en latin au xve siècle, sous[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Paul-Étienne BARRAL : économiste (Rhône Poulenc Santé)

- Hélène MOYSE : docteur en pharmacie, ancienne assistante à la faculté de pharmacie de Paris

- Jean-Yves NAU

: docteur en médecine, journaliste, chroniqueur médical sur le site d'information

Slate.fr - Michel PARIS : professeur à l'université de Paris-XI, Orsay, professeur de pharmacologie à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry

- René Raymond PARIS : professeur émérite de la faculté de pharmacie de Paris, ancien directeur au laboratoire national de la santé publique, Paris, membre de l'Académie nationale de pharmacie

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Paul-Étienne BARRAL, Universalis, Hélène MOYSE, Jean-Yves NAU, Michel PARIS et René Raymond PARIS. MÉDICAMENTS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ALCALOÏDES

- Écrit par Jacques E. POISSON

- 5 686 mots

- 5 médias

Les alcaloïdes jouent toujours un rôle important, comme principes actifs des médicaments, malgré l'essor des produits de synthèse. Ils sont utilisés soit tels quels, soit sous forme de dérivés plus actifs, mieux tolérés par l'organisme, ou manifestant des effets différents. Ils ont souvent servi de... -

ALLERGIE & HYPERSENSIBILITÉ

- Écrit par Bernard HALPERN, Georges HALPERN, Salah MECHERI, Jean-Pierre REVILLARD

- 12 574 mots

- 2 médias

...qui relèvent de mécanismes non immunologiques, c'est-à-dire qui ne comportent pas une étape de reconnaissance spécifique de l'antigène. L'introduction d'un médicament dans l'organisme peut donner lieu à une réaction immunitaire avec production d'anticorps et de lymphocytes T reconnaissant l'agent médicamenteux... -

ANALEPTIQUES

- Écrit par Marie-Christine STÉRIN

- 189 mots

Drogues qui ont une action stimulante sur le fonctionnement des différents appareils de l'organisme. Les plus connus des analeptiques sont ceux qui agissent sur le système cardio-vasculaire et ceux qui agissent sur le système nerveux (psycho-analeptiques).

Les analeptiques cardio-vasculaires...

-

ANALGÉSIQUES ET ANTALGIQUES

- Écrit par Jacques DUTEIL

- 1 054 mots

Face à des douleurs multiples par leur siège, leur nature et leur intensité, chaque patient réagit individuellement en fonction de ses facteurs génétiques et de son psychisme. L'appréciation de l'effet analgésique d'un médicament varie, elle aussi, d'un individu à l'autre....

- Afficher les 126 références

Voir aussi

- ANTIVIRAUX

- TIERS MONDE

- CHIMIOTHÉRAPIE

- FORME PHARMACEUTIQUE

- AMM (autorisation de mise sur le marché)

- POISON

- COMMISSION EUROPÉENNE ou COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

- DÉPENSES DE SANTÉ

- ANTIPROTÉASES

- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

- PHARMACOPÉE

- INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION

- PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PED)

- APOTHICAIRE

- GALÉNIQUE PHARMACIE

- ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

- HÉPARINE

- PHARMACIE & INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

- ONUSIDA

- AUTORISATION ADMINISTRATIVE

- BRÉSIL, économie

- RECHERCHE BIOMÉDICALE

- SANTÉ DANS LE MONDE

- AGENCE EUROPÉENNE DES MÉDICAMENTS

- ANTICANCÉREUX

- COÛT

- AIDE ÉCONOMIQUE

- INSULINE

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- FRANCE, droit et institutions

- PHARMACOCHIMIE

- ESSAI CLINIQUE

- HÉMISYNTHÈSE

- MÉDECINE HISTOIRE DE LA

- ANTICALCIQUES MÉDICAMENTS ou INHIBITEURS CALCIQUES

- THROMBOLYTIQUE TRAITEMENT

- CONSOMMATION MÉDICALE

- MAASTRICHT ou MAËSTRICHT TRAITÉ DE (1992)

- RÉCEPTEUR, biochimie

- NORMALISATION

- TRITHÉRAPIE

- SCIENCES HISTOIRE DES

- ACCÈS AUX SOINS

- EBERS PAPYRUS