CHOLESTÉROL

- Article mis en ligne le

- Modifié le

- Écrit par Marc PASCAUD et Jacques ROUFFY

Cholestérol plasmatique et lipoprotéines

Le cholestérol circulant dans le sang se distribue pour moitié dans les globules rouges et pour moitié dans le plasma. Le taux plasmatique du cholestérol (cholestérolémie) est de l'ordre de 2 g par litre. La cholestérolémie varie avec le sexe, l'âge (de 1,7 chez le jeune à 2,5 g/l vers 50 ans) et le régime alimentaire de l'individu.

De même que les autres composés lipidiques, insoluble dans l'eau, phospholipides et triglycérides, le cholestérol est transporté au sein d'entités spécifiques du plasma, les lipoprotéines. Dans ces particules qu'on peut classer d'après leur densité et leurs caractères physico-chimiques en différentes populations (cf. tableau), le cholestérol est présent soit sous forme libre, soit sous forme estérifiée. Au total, le rapport de ces deux formes (libre/estérifiée) est de 1/2.

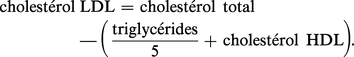

Ce sont les lipoprotéines VLDL à très faible densité (0,960 à 1,006 g/l) et LDL à faible densité (1,006 à 1,063 g/l) qui sont les plus riches en cholestérol, au moins chez l'homme. Il en est différemment d'autres espèces animales. On peut calculer le cholestérol des LDL du plasma humain selon la formule de Friedewald et Frederickson (qui s'applique au cas où le cholestérol est au-dessous de 3 grammes par litre), en déduisant du cholestérol total le cholestérol lié aux HDL, lipoprotéines à densité forte.

Étant donné que l'hypercholestérolémie est un facteur de risque en pathologie cardio-vasculaire, on a étudié de façon plus approfondie quelles sont les formes de cholestérol plasmatique les plus pathogènes. On a observé une forte corrélation positive entre la teneur en cholestérol des lipoprotéines à faible densité (LDL) et le risque athérogène, et une corrélation négative dans le cas du cholestérol des lipoprotéines à forte densité (HDL). Des études récentes par essais cliniques montrent qu'en abaissant le taux du LDL cholestérol de 2,20 g/l à 1,30 voire 1 g/l grâce au traitement par les statines, on réduit très fortement le taux de mortalité cardio-cardiovasculaire existant chez les sujets non traités.

Les esters de cholestérol plasmatiques sont caractérisés par des acides gras à longue chaîne insaturée, oléique, linoléique et arachidonique. L'origine des esters de cholestérol est double, hépatique et plasmatique, mais probablement surtout plasmatique. Une enzyme du plasma synthétisée par le foie, la lécithine-cholestérol-acyltransférase, catalyse le transfert d'un acide gras estérifiant le glycérol d'une lécithine sur le cholestérol libre des lipoprotéines, réalisant ainsi son estérification. Pour cette raison, il existe une similitude entre la nature des acides gras des lécithines, plus précisément les acides gras en position 2, et celle des esters de cholestérol plasmatiques.

Le cholestérol libre des lipoprotéines plasmatiques est en échange très rapide avec le foie, dont il provient, et divers autres organes. On a pu calculer que chez l'homme environ 20 g sont échangés journellement.

Étant donné, d'une part, les besoins des cellules en cholestérol apporté par les lipoprotéines, et, d'autre part, le risque d'accumulation pathologique, la régulation de la captation cellulaire du cholestérol est d'une grande importance physiologique. Elle porte sur l'entrée du cholestérol, acceptée ou refusée par des récepteurs spécifiques des lipoprotéines à faible densité, qui sont situés sur la membrane plasmique (péricellulaire) des cellules (fig. 7). Ces récepteurs, en nombre modulable, sont soumis à une régulation en retour par le cholestérol intracellulaire.

Il semble que, dans les tissus autres que le foie, la synthèse du cholestérol est inhibée en raison de leur préférence pour un apport de cholestérol exogène. Au contraire, dans le foie et l'intestin,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc PASCAUD : docteur ès sciences, professeur honoraire à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

- Jacques ROUFFY : professeur à l'université de Paris-VII, chef de service de médecine interne et pathologie vasculaire à l'hôpital Saint-Louis, directeur du département de recherches sur les lipoprotéines plasmatiques et tissulaires (U.E.R. Villemin).

Classification

Pour citer cet article

Marc PASCAUD et Jacques ROUFFY. CHOLESTÉROL [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Article mis en ligne le et modifié le 14/03/2009

Médias

Autres références

-

ATHÉROSCLÉROSE

- Écrit par Loïc CAPRON

- 5 353 mots

- 1 média

...fracture de plaque. Des traitements qui stabilisent la plaque seraient un progrès décisif. Des médicaments qui diminuent fortement la concentration du cholestérol dans le sang (les statines qui agissent en empêchant sa synthèse par le foie) améliorent notablement le pronostic de la maladie coronaire... -

BLOCH KONRAD (1912-2000)

- Écrit par Marc PASCAUD

- 438 mots

Biochimiste américain d'origine allemande, Konrad Bloch a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1964 avec son ancien compatriote et condisciple Feodor Lynen pour leurs recherches sur le métabolisme des lipides, la biosynthèse du cholestérol et des acides gras.

Né le 21 janvier...

-

BROWN MICHAEL (1940- )

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 173 mots

Directeur du Centre des maladies génétiques de l'université de Dallas, où Joseph Goldstein est chef du département de génétique moléculaire, Michael Brown a partagé avec lui le prix Nobel de médecine 1985 qui récompensa leurs recherches sur les récepteurs des membranes cellulaires...

-

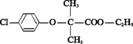

CLOFIBRATES

- Écrit par Edith ALBENGRES

- 1 075 mots

Médicaments dérivés d'un principe actif, l'acide chlorophénoxyisobutyrique, les clofibrates sont utilisés dans le traitement de certaines hyperlipidémies.

Leurs mécanismes d'action sont multiples. Ils diminuent le taux de lipoprotéines de très basse densité (VLDL)...

- Afficher les 21 références