PORTRAIT

L'essor d'un genre

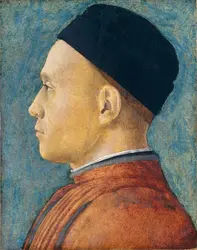

À la fin du premier quart du xve siècle, le portrait s'érige en genre indépendant. Le portrait florentin, très spécifiquement caractérisé – profils aigus, hommes et femmes traités comme des découpages de matières précieuses, couleurs brillantes, attitudes hiératiques –, débuta avec Masaccio et retrouva un écho dans les médailles et les bois de Pisanello. Le portrait flamand, à tendance réaliste, s'affirma dès 1431 avec le célèbre portrait dessiné du cardinal Albergati, de Van Eyck, et les peintures du Maître de Flémalle ; les Vénitiens suivirent, un peu plus tard, avec le portrait (disparu) de Lionello d'Este par Jacopo Bellini, suivi par une abondante production de ses fils (les Doges de Gentile Bellini, la série de Jeunes Hommes de Giovanni). Au xvie siècle, Venise imposera un style international du portrait auquel Giorgione et Titien impriment une marque que les plus grands portraitistes du siècle, Greco compris, auront du mal à oublier.

Cependant, le fond neutre, ce grand témoin de la libération du portrait, qui fait apparaître dans un orgueilleux isolement une tête ou un buste sobrement détachés, céda le pas à un fond imagé dès que se fut atténué le premier effet choc de la hardiesse victorieuse. Les Italiens du Quattrocento, Piero della Francesca, Mantegna, Botticelli, Signorelli, placèrent têtes et figures en pied sur des fonds de paysage, imités au xvie siècle par les Allemands engoués tardivement de la Renaissance, comme Dürer ou Cranach. Les Flamands, depuis que Van Eyck eut imaginé de peindre un couple dans un cadre domestique (le double portrait dit des Arnolfini, 1434), accordèrent leurs préférences aux intérieurs intimes, fussent-ils indiqués partiellement (Portrait d'Erasme de Quentin Metsys, 1517, musée Barberini, Rome). Moins évolutifs, et ayant marqué le pas au xve siècle, après avoir été les premiers à exploiter un genre, les Français retrouvent, avec les Clouet et leur école, la version du portrait pur, fait pour l'analyse et la fixation des traits du visage, dans lequel se reconnaît avec enchantement par une manière de jeu collectif toute une société de cour.

Un art de cour

Le portrait de cour n'est d'ailleurs nullement réservé, au xvie siècle, à la cour des Valois de France. La manière courtisane devient, au contraire, la véritable fonction du genre de cette époque, où se forment les monarchies modernes. C'est aussi le moment où le portrait cesse d'être anonyme. À côté des grands peintres qui le pratiquent, comme Rubens, mais qui ne le considèrent pas comme un moyen normal d'exercer leur art, ou qui, comme Vélasquez, s'en servent essentiellement pour gagner de l'argent et des honneurs, apparaissent des spécialistes voués entièrement à cette pratique. Hans Holbein, Antonio Moro, Pourbus et tant d'autres sont peintres de cour et rêvent de devenir « peintre du roi » (de n'importe quel roi) : ils le deviennent d'ailleurs dès qu'ils ont du talent car l'engouement pour le portrait ne cesse de grandir auprès des puissants. Dès Antoine Van Dyck, et avec le cortège de peintres d'origine anglaise qui lui font suite, le portrait devient en Angleterre une sorte d'art national et le moment n'est pas loin où, ailleurs également, un public de plus en plus large, de moins en moins puissant et noble, partagera l'aimable passion des princes pour ce genre de peinture qui, tout en fournissant du décor, satisfait la vanité. Les marchands anglais furent sans doute les premiers à donner l'exemple en passant des commandes à Hans Holbein exilé, avant que ce dernier ne parvienne à la fonction de peintre du roi. Des bourgeois de France suivirent cet exemple au xviie siècle, donnant prétexte aux académies effarouchées de Paris et de Rome à proclamer que ce genre était mineur et[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Galienne FRANCASTEL : docteur ès lettres, professeur honoraire à l'École des hautes études en sciences sociales

Classification

Pour citer cet article

Galienne FRANCASTEL. PORTRAIT [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Voir aussi

- PORTRAIT, peinture, jusqu'au XVe s.

- PORTRAIT, peinture, XVIe s.

- PORTRAIT, peinture, XVIIe s.

- PORTRAIT, peinture, XVIIIe s.

- PORTRAIT, peinture, XIXe, XXe et début du XXIe s.

- PORTRAIT, sculpture

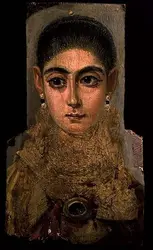

- KA, religion égyptienne

- ÉGYPTIENNE SCULPTURE

- ÉGYPTIENNE PEINTURE

- ROMAINE SCULPTURE

- FUNÉRAIRE SCULPTURE

- ÉGYPTIEN ART

- FUNÉRAIRE PEINTURE

- ROMAIN ART

- FRANÇAISE PEINTURE, XVIIe s.

- FRANÇAISE PEINTURE, XVIIIe s.

- FRANÇAISE PEINTURE, XIXe s.

- FLAMANDE PEINTURE

- PEINTURE MURALE

- FUNÉRAIRE ART

- RESSEMBLANCE, esthétique

- PEINTURE CATÉGORIES DE LA

- MÉDIÉVAL ART

- HOLLANDAISE PEINTURE

- NÉERLANDAISE ET FLAMANDE PEINTURE, XVe s.

- NÉERLANDAISE ET FLAMANDE PEINTURE, XVIIe s.

- CHRÉTIEN PRIMITIF ART

- PEINTURE DU XVIIe SIÈCLE

- PEINTURE DU XIXe SIÈCLE

- PEINTURE DU XVIIIe SIÈCLE

- ANGLAISE PEINTURE

- MARCHÉ DE L'ART

- ANTIQUITÉ, sculpture

- ANTIQUITÉ, peinture

- RENAISSANCE PEINTURE DE LA