OPÉRA Histoire, de Peri à Puccini

Vers l'opéra romantique

Grâce à Mozart, et parce que les créateurs changent complètement de statut social dans des sociétés elles-mêmes en pleine mutation, parce que les modes de la production artistique vont de moins en moins répondre au bon vouloir des princes mais aux désirs des classes bourgeoises montantes, parce que nombre de musiciens ne pourront – ne voudront, pour certains – plus ignorer les grandes causes et les grands combats d'un siècle, l'opéra du xixe siècle va radicalement changer de fonction. Au-delà de ses évolutions formelles, au-delà des bonheurs inouïs qu'il va dispenser à ses adorateurs, au-delà des querelles d'écoles, il devient, partout en Europe, une sorte de miroir où les sociétés se regardent et se reconnaissent. Tout en s'internationalisant encore, ou plus exactement en se « multinationalisant », il va progressivement s'identifier aux nations en train de se faire, aux peuples en train de se libérer.

Cette période dans la vie de l'art lyrique exigerait presque d'être rapportée en deux dimensions, si l'on peut dire : la première strictement chronologique, la seconde s'attachant davantage à ces réalités nationales ou sociales qui surgissent.

La naissance de l'opéra allemand

Ludwig van Beethoven (1770-1827) ne saurait être considéré comme l'une des figures essentielles de cette épopée lyrique. Cependant, malgré bien des défauts, son Fidelio (1805) établit, à double titre, un passage symbolique entre les deux siècles : par son livret, profondément idéaliste et à cet égard véritablement romantique, qui exalte la liberté ; et par l'irruption de l'univers symphonique dans l'opéra, leçon que Wagner n'oubliera pas.

Carl Maria von Weber (1786-1826) se pose comme le père légitime de l'opéra romantique allemand. Avec Euryanthe (1823), Obéron (1826), mais plus encore avec son Freischütz, de 1821, il porte l'assaut décisif contre l'opéra italien. En s'appuyant sur un livret qui relève du fantastique, le Freischütz touche au cœur même de ce que l'on pourrait appeler l'« âme allemande ». Composé avec une rare subtilité mélodique, il met en lumière un sens profondément novateur des sonorités et des couleurs. Mais l'atout principal de Weber aura été de toucher, sans concession démagogique, au sublime en n'ignorant jamais le populaire.

Le grand opéra français

Tandis que l'opéra allemand vient de se trouver, le grand opéra français, comme on l'a baptisé – mais il sera bien plus grand dans ses dimensions que dans tout autre sens –, va faire ses premières armes. Il a pour précurseur, une fois de plus, un Italien installé en France : Luigi Cherubini (1760-1842) – futur directeur du Conservatoire et, à ce titre, tête de turc favorite de Berlioz – qui, avec Médée (1797) et Les Deux Journées ou le Porteur d'eau (1800), avait su faire l'admiration de Beethoven en conciliant les leçons de Gluck et l'héritage italien. Dans la même mouvance, il faut encore citer Gasparo Spontini et sa Vestale (1807).

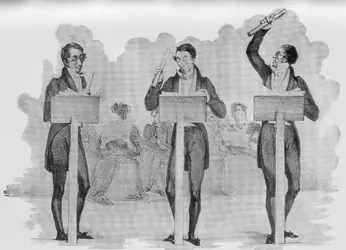

Parmi les précurseurs se situent Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871), dont La Muette de Portici (1828) déclencha lors d'une reprise à Bruxelles, en 1830, l'insurrection belge, et François Adrien Boieldieu (1775-1834), honnête « faiseur » d'opéras-comiques, qui livra un pur joyau à la postérité en 1825 : La Dame blanche.

Mais le grand opéra, celui qui, dit-on, parvient à synthétiser la mélodie italienne, l'harmonie allemande et la déclamation française, c'est à Giacomo Meyerbeer (1791-1864) – d'origine allemande – et à Jacques Fromental Halévy (1799-1862) qu'on le doit. Du premier, on a peu à peu oublié Robert le Diable (1831), Les Huguenots (1836), Le Prophète (1849) ou L'Africaine (1865). Ces grosses machines[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Vincent RICHARD

: journaliste et musicologue, rédacteur en chef aux

Nouvelles , rédacteur en chef deL'Avant-Scène musique

Classification

Pour citer cet article

Jean-Vincent RICHARD. OPÉRA - Histoire, de Peri à Puccini [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

NAISSANCE DE L'OPÉRA

- Écrit par Christian MERLIN

- 224 mots

Quand et où faire commencer l'histoire de l'opéra ? La date de 1600et la ville de Florence semblent le mieux correspondre à un acte de naissance. Le xvie siècle n'avait connu que des ébauches de théâtre musical : dans les fêtes princières et les chants de carnaval, le spectacle avait...

-

NAISSANCE DE L'OPÉRA - (repères chronologiques)

- Écrit par Christian MERLIN

- 314 mots

Vers 1550 Emilio de' Cavalieri naît à Rome.

20 août 1561 Jacopo Peri naît à Rome ou à Florence.

1581 Publication à Florence du traité de Vincenzo GalileiDialogo della musica antica e della moderna en faveur du chant soliste accompagné.

1598 Dafne de Jacopo Peri, sur un livret d'Ottavio...

-

L'OPÉRA DE QUAT'SOUS (B. Brecht et K. Weill)

- Écrit par Juliette GARRIGUES

- 338 mots

- 1 média

Le 31 août 1928, Die Dreigroschenoper (L'Opéra de quat' sous), « pièce avec musique » en un prologue et trois actes de Kurt Weill sur un livret de Bertolt Brecht, est créé au Theater am Schiffbauerdamm de Berlin. L'Opéra de quat' sous et Grandeur et décadence de la...

-

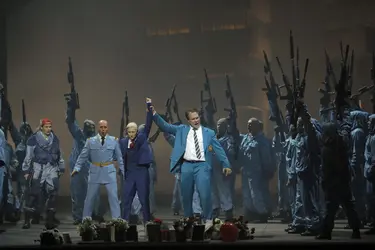

ADAMS JOHN (1947- )

- Écrit par Patrick WIKLACZ

- 1 969 mots

- 3 médias

L'œuvre la plus connue de John Adams est l'opéra Nixon in China (créé au Houston Grand Opera le 22 octobre 1987). Minimaliste et parfois proche de Stravinski, l'ouvrage a bénéficié de la collaboration du metteur en scène Peter Sellars et de l'écriture d'Alice Goodman. De cet... -

ADLER KURT HERBERT (1905-1988)

- Écrit par Universalis

- 464 mots

Le chef d'orchestre Kurt Adler, directeur de l'Opéra de San Francisco, fit de ce dernier l'une des plus grandes scènes lyriques des États-Unis.

D'origine autrichienne, Kurt Herbert Adler voit le jour le 2 avril 1905, à Vienne. Formé à l'Académie de musique, au conservatoire...

-

AIR, musique

- Écrit par Michel PHILIPPOT

- 3 278 mots

- Afficher les 586 références

Voir aussi

- BAYREUTH

- RUSSE MUSIQUE

- FLORENCE

- MONODIE

- OPÉRA-BALLET

- DRAME LYRIQUE

- SCARLATTI ALESSANDRO (1660-1725)

- ARIA

- ARIA DA CAPO

- OPÉRA BOUFFE

- ENTRÉES, chorégraphie

- MUSIQUE OCCIDENTALE, XVIIe siècle

- MUSIQUE OCCIDENTALE, XIXe siècle

- ALLEMANDE MUSIQUE

- FRANÇAISE MUSIQUE

- ITALIENNE MUSIQUE

- VÉRISME MUSICAL

- ROMANTIQUE MUSIQUE