PAYSAGE, peinture

Histoire du paysage pictural

L'origine du paysage (origine permanente dans la mesure où le phénomène s'est répété plusieurs fois) se trouve dans le développement et la coordination naturaliste d'éléments symboliques suggérant une ambiance, c'est-à-dire dans la présentation d'une architecture ou d'une partie d'architecture (une porte, une chambre), des arbres, des jardins, exceptionnellement des fleuves, des montagnes, le tout servant de référence topographique ou historique à des scènes narratives. L'attention portée à la réalité peut transformer ces représentations allusives en fragments d'une documentation scrupuleuse (mais ayant cependant toujours pour fonction de représenter un cadre ou de créer des lointains). Et leur juxtaposition, comme c'est le cas pour les représentations archéologiques ou médiévales, peut devenir une véritable énumération de termes et constituer ainsi un catalogue. Pour que puisse naître le véritable paysage, il suffit que la fonction symbolique de ces éléments soit portée au second plan ; il faut aussi que leur corrélation soit fondée sur une perspective scientifique ou sur une perspective intuitive, qui joue un rôle prioritaire sur chacun de ceux-ci. Cette corrélation peut utiliser des expédients qui, abstraits ou optiques, sont d'ailleurs souvent répétés, tels que la série des décors latéraux ou transversaux, le fleuve et la rue tortueuse, les décors aériens constitués de brumes ou de nuages, mais elle doit être effective.

La Grèce et Rome

Le paysage tient dans l'art antique et classique une place nettement moins importante que les scènes historiques et surtout que les représentations mythiques. Le paysage ne porte pas de nom spécial, bien qu'on parle d'articles topographiques ou topiaires, c'est-à-dire d'articles capables de représenter un lieu particulier ou même générique, peut-être en liaison avec la cartographie. Des paysages, ou mieux des vedute, furent introduits dans certaines œuvres ; ils sont parfois en relief, comme ceux qui se trouvent sur les colonnes impériales ou sur la face des sarcophages ; et la description que fait Vitruve des trois types de scènes utilisées pour le théâtre fait penser à une tradition du décor de paysage assez élaborée. Les conseils donnés, plus spécialement par Aristote concernant l'importance de l'air, en tant qu'écran visuel, capable d'abaisser et de réduire vers des gammes froides des couleurs lointaines, semblent appliqués à la lettre dans les décorations murales que nous connaissons, tout particulièrement dans les villes de la région du Vésuve, dénotant à nouveau une tradition antique (ce qui en reste pourrait être une copie assez fidèle). On peut lire dans Platon des commentaires pertinents sur la différence qui existe entre celui qui cherche à établir une ressemblance du portrait qu'il peint d'un personnage et celui qui se contente d'une ressemblance générale, ou plus exactement fantaisiste lorsqu'il regarde un paysage. « Comme nous ne savons rien de précis sur ces choses, nous n'en discutons pas et nous n'examinons pas de trop près ces représentations : nous nous contentons d'une peinture schématique et allusive » (Critias, 107 b, c, d). Il est difficile de déduire de ce passage l'existence de paysages indépendants, mais on y trouve cependant, de façon très claire, des références montrant qu'on utilisait au moins de vastes lointains « de terre, de montagnes, de fleuves, de forêts et de tout ce qui existe et se meut sous le ciel ». Et les paysages de L'Odyssée provenant d'une villa romaine (actuellement au Vatican) peuvent être considérés comme des preuves archéologiques : ils seraient les copies d'un codex enluminé du type rouleau, datant de 320 avant J.-C. ; de même la grande mode décorative[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Eugenio BATTISTI : professeur à l'université de Florence et à la Pennsylvania State University, membre de l'Institute for the Arts and Humanities

Classification

Pour citer cet article

Eugenio BATTISTI. PAYSAGE, peinture [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

LE SENTIMENT DE LA MONTAGNE (exposition)

- Écrit par Elisabeth DÉCULTOT

- 1 283 mots

Les paysages de montagne résument et exacerbent les débats liés à la peinture de paysage en général. Présente à l'arrière-plan de nombreuses œuvres dès le xve siècle en Occident, la montagne n'accède véritablement à la dignité picturale qu'à la fin du xviiie siècle....

-

ANGLAIS (ART ET CULTURE) - Peinture

- Écrit par Jacques CARRÉ, Barthélémy JOBERT

- 8 176 mots

- 12 médias

...se mesurent au regard nouveau qu'ils obligent à porter sur des genres ou des artistes parmi les plus connus ou les plus populaires, comme par exemple la peinture de paysage. Les vues idéales de la campagne anglaise peintes par Gainsborough, traditionnellement tenues pour de purs exercices de virtuosité... -

LA JETÉE DE CALAIS (J. M. W. Turner)

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 228 mots

Joseph Mallord William Turner (1775-1851), dès qu'il en eut la possibilité matérielle, fut un voyageur insatiable, d'abord en Grande-Bretagne même, puis sur tout le continent européen. La Jetée de Calais, avec des « poissards » français se préparant à appareiller : arrivée d'un paquebot...

-

LETTRES SUR LA PEINTURE DE PAYSAGE, Carl Gustav Carus - Fiche de lecture

- Écrit par Elisabeth DÉCULTOT

- 879 mots

Les Lettres sur la peinture de paysagede Carl Gustav Carus (1789-1869), publiées en deux éditions en 1831 et 1835, ont été souvent considérées comme un manifeste de l'esthétique romantique du paysage en Allemagne. Si elle n'est pas dépourvue de fondement, cette lecture tend pourtant à occulter...

-

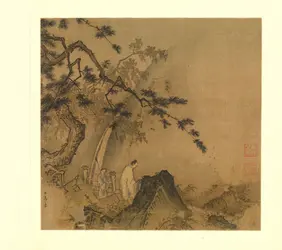

PEINDRE HORS DU MONDE, MOINES ET LETTRÉS DES DYNASTIES MING ET QING (exposition)

- Écrit par Christian HECK

- 1 276 mots

- 1 média

...titre annonçait. C’est avant tout la nature qui est présentée, parfois à l’échelle d’un fruit, d’une branche en fleur, souvent dans la vision d’un vaste paysage, mais avec une présence humaine extrêmement réduite. Quelques silhouettes sur des barques minuscules, un homme au cœur d’une immense masse rocheuse,...

Voir aussi

- PAYSAGE, peinture, jusqu'au XVe s.

- PAYSAGE, peinture, XVIe s.

- PAYSAGE, peinture, XVIIe s.

- PAYSAGE, peinture, XVIIIe s.

- PAYSAGE, peinture, XIXe s.

- PAYSAGE, peinture, XXe et début du XXIe s.

- ROMAINE PEINTURE

- ITALIENNE PEINTURE, XIIIe et XIVe s.

- ITALIENNE PEINTURE, XVe s.

- MANIÉRISME, peinture

- ROMANTIQUE PEINTURE

- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVe s.

- CHINOISE PEINTURE

- VAN EYCK HUBERT (? 1390-1426) ET JAN (1390 env.-1441)

- LORENZETTI AMBROGIO (1290 env.-1348)

- ROMAIN ART

- JAPONAIS ART

- QI [K'I]

- FLAMANDE PEINTURE

- TOPIAIRE ART

- ZONG BING [TSONG PING] (375-443)

- PEINTURE TECHNIQUES DE LA

- EX-VOTO

- MÉDIÉVAL ART

- BELLINI GIOVANNI (1425 env.-1516)

- HOLLANDAISE PEINTURE

- NÉERLANDAISE ET FLAMANDE PEINTURE, XVIIe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVe s.

- PEINTURE DU XVIIe SIÈCLE

- GOTHIQUE PEINTURE

- PEINTURE DU XVIIIe SIÈCLE

- ANTIQUITÉ, peinture

- EXTRÊME-ORIENT, peinture

- RENAISSANCE PEINTURE DE LA