JAPON (Le territoire et les hommes) Histoire

- 1. Les temps préhistoriques

- 2. L'époque des grandes sépultures (IIIe-VIe s.)

- 3. Les débuts de la période historique (VIe-VIIIe s.)

- 4. L'époque de Heian (794-1192)

- 5. L'époque de Kamakura (1192-1333)

- 6. La période Ashikaga (1333-1568)

- 7. La période postféodale (1568-1839)

- 8. La modernisation

- 9. L'armée au pouvoir (1912-1945)

- 10. Le Japon depuis 1945

- 11. Chronologie contemporaine

- 12. Bibliographie

| Nom officiel | Japon (JP) |

| Chef de l'État | L'empereur Naruhito (depuis le 1er mai 2019) |

| Chef du gouvernement | Fumio Kishida (depuis le 4 octobre 2021) |

| Capitale | Tōkyō |

| Langue officielle | Aucune 1 |

Les débuts de la période historique (VIe-VIIIe s.)

Les époques Asuka (VI-VIIe s.) et Hakuhō (VIIe-VIIIe s.)

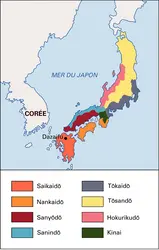

On appelle communément époque Asuka la période qui s'étend du milieu du vie siècle à la seconde moitié du viie, et époque Hakuhō les quarante ans qui précèdent l'installation de l'empereur à Nara (710). Le gouvernement central, peu à peu averti des structures politiques plus évoluées du continent, s'efforça de les assimiler, car il y trouvait le seul moyen de résister à la puissance de plus en plus considérable des clans. Parmi ces derniers, cependant, tous n'étaient pas les tenants de l'effritement politique, bien au contraire, puisque c'est le clan des Soga qui, vainqueur des Ōtomo et Mononobe partisans du morcellement, mit en place le célèbre Shōtoku-taishi, régent de sa tante l'impératrice Suiko (règne 592-628), héritière de Yōmei, le premier empereur qui se convertit au bouddhisme. Le régent Shōtoku avait su se faire le champion des tendances sinophiles qui se traduisaient alors dans une partie de l'aristocratie japonaise par un besoin de modernisation indispensable à la survie du pays. Grâce à lui, la culture chinoise, tant confucéenne et taoïque que bouddhique, allait marquer de son sceau le nouvel empire insulaire. En 603, le régent fixa les douze échelons de la hiérarchie des fonctionnaires (kan i jūnikai) et, en 604, il promulgua l'édit en dix-sept articles (kempōjūshichijō), sorte de constitution ou plutôt de manifeste religieux et politique assurant l'idée de l'autorité centrale. Néanmoins, les troubles qui suivirent la mort de Shōtoku-taishi (621 ou 622), dont les principes furent remis en question par ceux-là mêmes qui l'avaient porté au pouvoir, mirent un moment en danger l'assise gouvernementale. L'appui apporté à l'empereur par les Nakatomi aboutit en 645 à la promulgation de la réforme de l'ère Taika (Taika no kaishin). Celle-ci, transplantant au Japon le modèle de l'administration chinoise, marqua l'avènement de la monarchie absolue. Son promoteur, Nakatomi Kamatari, reçut en récompense de ses services le nom de Fujiwara que porta dès lors sa famille, qui remplaça au pouvoir celle des Soga, définitivement éliminée. L'empereur et son groupe réussirent à se maintenir ainsi contre les chefs de clans jusqu'en 672. La brève révolte connue sous le nom de Jinshin no ran, terminée en 673, fut sans conséquences et s'acheva par le renforcement du pouvoir impérial avec l'empereur Temmu (règne 673-686). Parallèlement à l'unité politique de la Chine réalisée par les Sui et les Tang, le gouvernement du Yamato avait élaboré peu à peu une organisation que la promulgation en 701 du Code de l' ère Taihō (Taihōritsu-ryō) mit définitivement en forme : un ensemble complet de textes régissait désormais tant les institutions impériales et gouvernementales que l'organisation des différents groupes sociaux et la distribution des terres réparties en circonscriptions, pays et districts (kidōseiet kuni gun sei).

Le siècle de Nara (VIIIe s.)

Ainsi s'ouvrait une ère que vint consacrer l'aménagement d'une nouvelle capitale, Nara. Tant qu'avait duré l'époque dite du Yamato (Yamato jidai), le siège du gouvernement comme la résidence de l'empereur étaient demeurés mobiles. Chaque empereur, Ōjin ou Nintoku par exemple, avait une ou plusieurs capitales. On sait seulement de façon certaine qu'à partir de la réforme de Taika (645) la capitale s'installa à Naniwa (aujourd'hui Ōsaka), où des fouilles récentes ont permis de dégager les soubassements des palais. Naniwa peut être considérée, malgré de fréquents déplacements, comme la capitale à l'époque Asuka. Mais il fallut attendre l'établissement à Nara de Heijōkyō, construite sur le modèle de [...]

- 1. Les temps préhistoriques

- 2. L'époque des grandes sépultures (IIIe-VIe s.)

- 3. Les débuts de la période historique (VIe-VIIIe s.)

- 4. L'époque de Heian (794-1192)

- 5. L'époque de Kamakura (1192-1333)

- 6. La période Ashikaga (1333-1568)

- 7. La période postféodale (1568-1839)

- 8. La modernisation

- 9. L'armée au pouvoir (1912-1945)

- 10. Le Japon depuis 1945

- 11. Chronologie contemporaine

- 12. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Paul AKAMATSU : directeur de recherche au CNRS

- Vadime ELISSEEFF : conservateur en chef du musée Guimet, directeur d'études à l'École pratique des hautes études en sciences sociales

- Valérie NIQUET : directrice du centre Asie, Institut français de relations internationales

- Céline PAJON : chercheuse au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales (IFRI), Paris

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Paul AKAMATSU, Vadime ELISSEEFF, Universalis, Valérie NIQUET et Céline PAJON. JAPON (Le territoire et les hommes) - Histoire [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Voir aussi

- DIEUX & DÉESSES

- PARTIS COMMUNISTES

- AGRAIRES RÉFORMES

- SOIE PRODUCTION DE LA

- JAPONAISE ARCHITECTURE

- PEARL HARBOR (7 [8] déc. 1941)

- ASHIKAGA LES (1333-1568)

- PACIFISME

- JAPONAISE LITTÉRATURE

- LIBRE-ÉCHANGE

- FAMILLE NUCLÉAIRE & FAMILLE ÉTENDUE

- EDO ÉPOQUE (1603-1868)

- CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES

- TRAVAIL DROIT DU

- IMPÔT, histoire

- CHOCS PÉTROLIERS

- RÉARMEMENT

- ATTENTAT

- NAVIGATION MARITIME HISTOIRE DE LA

- QUBILAI ou KŪBILĀY ou KUBILAI (1215-1294) grand-khan des Mongols (1260-1294)

- SINO-JAPONAISE PREMIÈRE GUERRE (1894-1895)

- SINO-JAPONAISE SECONDE GUERRE (1937-1945)

- JŌMON CULTURE

- PERSÉCUTIONS RELIGIEUSES

- CATASTROPHES NATURELLES

- HEIAN-KYO

- HAKUHŌ ÉPOQUE (645-710)

- KAMAKURA ÉPOQUE DE (1185 ou 1192-1333)

- HŌJŌ LES (XIIIe s.)

- GO-DAIGO-TENNŌ (1287-1339) empereur du Japon (1308-1339)

- MEIJI-TENNŌ ou MUTSU-HITO (1852-1912) empereur du Japon (1867-1912)

- ITAGAKI TAISUKE (1837-1919)

- KATSURA TARŌ (1847-1913)

- KATŌ TAKAAKI (1859-1926)

- HAMAGUCHI OSACHI (1870-1931)

- KŌMEITŌ, parti japonais

- JAPON, droit et institutions

- ASUKA ÉPOQUE D' (552-645)

- BUSHI

- YAYOI ÉPOQUE (IIIes. av. J.-C.- IIIe s. apr. J.-C.)

- SÉPULTURES ÉPOQUE DES GRANDES (IIIe-VIe s.)

- YAMATO, royaume

- PIMIKO, princesse japonaise (IIIe s.)

- TAIHŌ ÈRE (701-703)

- SINO-JAPONAISES RELATIONS

- TANAKA GIICHI (1863-1929)

- ŌKUMA SHIGENOBU (1838-1922)

- SOGA LES (VIe-VIIe s.)

- SHIRAKAWA-TENNŌ (1053-1129) empereur du Japon (1072-1086)

- SAIONJI KIMMOCHI (1849-1940)

- PACIFIQUE GUERRE DU ou GUERRE NIPPO-AMÉRICAINE (1941-1945)

- UJI

- FUJIWARA LES (VIIe-XIIe s.)

- MINAMOTO LES (IXe-XIIe s.)

- MANDZHOUGUO ou MANDCHOUKOUO (1932-1945)

- DIPLOMATIE

- KAMI

- BULLE SPÉCULATIVE

- TŌDAI-JI MONASTÈRE DE

- FUNÉRAIRE ART

- BOMBE ATOMIQUE

- PLD (Parti libéral-démocrate), Japon

- PARTI SOCIALISTE, Japon

- COMMERCE, histoire

- KOIZUMI JUNICHIRO (1942- )

- KOFUN, sépulture

- BASES MILITAIRES STRATÉGIQUES

- JŌDO SHŪ ou ÉCOLE DE LA TERRE PURE

- BYŌDŌ-IN, sanctuaire

- MURAYAMA TOMIICHI (1924- )

- HASHIMOTO RYUTARO (1937-2006)

- SINO-AMÉRICAINES HISTOIRE DES RELATIONS

- YASUDA

- MITSUI

- TREMBLEMENT DE TERRE

- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)

- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911

- SHINKANSEN

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945

- IWO JIMA

- ÉGALITÉ & INÉGALITÉ SOCIALES

- MITSUBISHI

- KOURILES ARCHIPEL DES

- BAKUFU

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- JAPON, économie

- JAPON, histoire, des origines à 1192

- JAPON, histoire, de 1192 à 1603

- JAPON, histoire, période Tokugawa (1603-1868)

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- JAPON, histoire, de 1946 à nos jours

- OKINAWA

- PAYS-BAS, histoire, de 1579 à 1830

- EXTRÊME-ORIENT, préhistoire et archéologie

- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'

- RIZICULTURE

- ACCIDENTS NUCLÉAIRES

- YAMATO-E ÉCOLE DE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- BOUDDHISME JAPONAIS

- SHUGO

- CHINE, histoire : de la Révolution de 1911 à la République populaire

- NARA, ville

- JITŌ

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- URSS, histoire

- NAGASAKI

- EMPLOI POLITIQUES DE L'

- ROUTES MARITIMES

- AMIDISME

- NUCLÉAIRE POLLUTION

- JAPONAIS, langue

- HOSSŌ-SHŪ ou ÉCOLE DES CARACTÈRES PHÉNOMÉNAUX

- ANTINUCLÉAIRES MOUVEMENTS

- VIEILLISSEMENT, démographie

- HOSOKAWA MOROHIRO (1938- )

- HATOYAMA YUKIO (1947- )

- PARTI DÉMOCRATE DU JAPON (PDJ)

- NAOTO KAN (1946- )

- SENKAKU ARCHIPEL DES

- YOSHIHIKI NODA (1957- )

- NARUHITO (1960- ) empereur du Japon (2019-, ère REIWA)

- SUGA YOSHIHIDE (1948- )

- KISHIDA FUMIO (1957- )