JAPON (Le territoire et les hommes) Histoire

- 1. Les temps préhistoriques

- 2. L'époque des grandes sépultures (IIIe-VIe s.)

- 3. Les débuts de la période historique (VIe-VIIIe s.)

- 4. L'époque de Heian (794-1192)

- 5. L'époque de Kamakura (1192-1333)

- 6. La période Ashikaga (1333-1568)

- 7. La période postféodale (1568-1839)

- 8. La modernisation

- 9. L'armée au pouvoir (1912-1945)

- 10. Le Japon depuis 1945

- 11. Chronologie contemporaine

- 12. Bibliographie

| Nom officiel | Japon (JP) |

| Chef de l'État | L'empereur Naruhito (depuis le 1er mai 2019) |

| Chef du gouvernement | Fumio Kishida (depuis le 4 octobre 2021) |

| Capitale | Tōkyō |

| Langue officielle | Aucune 1 |

La modernisation

L'ouverture

Tout au long de la période Tokugawa, des paysans écrasés par la misère se soulevèrent. Ce fut en particulier le cas lors des famines de 1833-1838, pendant lesquelles, en outre, les grandes agglomérations qui attiraient les paysans affamés connurent des troubles. Ōsaka fut incendié en 1837, au cours d'une émeute provoquée par un ancien gendarme qui avait été au service du gouverneur shōgunal de la ville. Toutes ces agitations furent impitoyablement écrasées par les armées seigneuriales. Jamais les marchands n'ont songé à organiser une révolte. La menace venant de l'extérieur allait provoquer la mobilisation de toutes les forces vives du pays et déterminer le changement du régime.

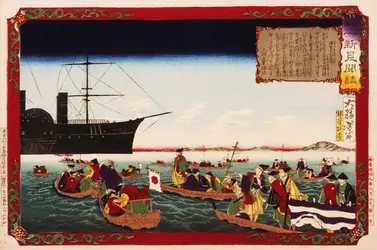

Du milieu du xviie siècle à la fin du xviiie, le Japon vécut dans la quiétude la plus absolue. Il se sentit dans l'insécurité lorsque la Russie vint lui disputer la possession de l'île de Sakhaline et de l'archipel des Kouriles. Des officiers japonais firent le tour de Sakhaline, marquèrent la propriété des îles méridionales des Kouriles et, en 1813, les deux pays trouvèrent un modus vivendi. Des navires de différentes nationalités, anglais pour la plupart, s'approchèrent du Japon. Néanmoins, le danger ne fut véritablement perçu qu'en 1842, lorsque la Chine conclut le traité de Nankin, à l'issue de la guerre de l'opium. Le gouvernement shōgunal, qui venait d'échouer dans ses tentatives de réformes intérieures, permit à titre expérimental l'édification de hauts fourneaux et la modernisation des armées. Il fallut pourtant les deux voyages du commodore américain Perry, en 1853 et en 1854, et le séjour prolongé du consul Harris pour que le Japon signe des traités commerciaux. En 1859, outre les États-Unis, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Russie et la France furent autorisés à envoyer des négociants dans les ports de Yokohama, Nagasaki et Hakodate.

Les débuts de ce nouveau commerce extérieur, brusquement élargi, furent difficiles. Il se produisit une véritable hémorragie de l'or, ce métal étant devenu par rapport à l'argent moins cher qu'à l'étranger (notamment en Chine) ; les pertes furent considérables. Le taux de change or-argent sur les ports japonais ayant été aligné sur celui de l'étranger, le négoce put normalement commencer en 1860. Les prix internationaux étant bien plus élevés que ceux que pratiquait le Japon, les produits nationaux affluèrent vers les ports ouverts ; il s'ensuivit une disparité des prix entre les marchés intérieurs et les marchés de ces ports. Malgré tout, durant les premières années, le Japon tira profit du commerce extérieur, dont la balance devint positive, après deux siècles de déficit.

Cependant, l'ouverture au marché extérieur se répercutait rapidement sur la structure sociale et le régime politique. La première réaction fut d'ordre idéologique. La noblesse, traditionnellement xénophobe, reprochait au gouvernement shōgunal d'avoir signé les traités commerciaux, sans l'autorisation impériale. De nombreux rōnin se préparèrent alors à la guerre contre les puissances. D'abord, ils s'en prirent aux officiers du shōgun rendus responsables de l'ouverture, aux étrangers résidant au Japon et aux marchands japonais s'adonnant au commerce extérieur : assassinats et attentats se multiplièrent. À ce niveau la répression suffisait. Mais la rivalité des grands daimyō devenait inquiétante.

Sans la farouche détermination du gouvernement shōgunal de conserver le monopole des profits seigneuriaux réalisés sur les ports ouverts, les daimyō eussent trouvé leur compte dans le nouveau commerce extérieur. Ils tentèrent, sans succès, d'envoyer à Yokohama leurs propres marchands privilégiés. Ils attirèrent alors le shōgun à Kyōto, en le faisant convoquer[...]

- 1. Les temps préhistoriques

- 2. L'époque des grandes sépultures (IIIe-VIe s.)

- 3. Les débuts de la période historique (VIe-VIIIe s.)

- 4. L'époque de Heian (794-1192)

- 5. L'époque de Kamakura (1192-1333)

- 6. La période Ashikaga (1333-1568)

- 7. La période postféodale (1568-1839)

- 8. La modernisation

- 9. L'armée au pouvoir (1912-1945)

- 10. Le Japon depuis 1945

- 11. Chronologie contemporaine

- 12. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Paul AKAMATSU : directeur de recherche au CNRS

- Vadime ELISSEEFF : conservateur en chef du musée Guimet, directeur d'études à l'École pratique des hautes études en sciences sociales

- Valérie NIQUET : directrice du centre Asie, Institut français de relations internationales

- Céline PAJON : chercheuse au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales (IFRI), Paris

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Paul AKAMATSU, Vadime ELISSEEFF, Universalis, Valérie NIQUET et Céline PAJON. JAPON (Le territoire et les hommes) - Histoire [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Voir aussi

- DIEUX & DÉESSES

- PARTIS COMMUNISTES

- AGRAIRES RÉFORMES

- SOIE PRODUCTION DE LA

- JAPONAISE ARCHITECTURE

- PEARL HARBOR (7 [8] déc. 1941)

- ASHIKAGA LES (1333-1568)

- PACIFISME

- JAPONAISE LITTÉRATURE

- LIBRE-ÉCHANGE

- FAMILLE NUCLÉAIRE & FAMILLE ÉTENDUE

- EDO ÉPOQUE (1603-1868)

- CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES

- TRAVAIL DROIT DU

- IMPÔT, histoire

- CHOCS PÉTROLIERS

- RÉARMEMENT

- ATTENTAT

- NAVIGATION MARITIME HISTOIRE DE LA

- QUBILAI ou KŪBILĀY ou KUBILAI (1215-1294) grand-khan des Mongols (1260-1294)

- SINO-JAPONAISE PREMIÈRE GUERRE (1894-1895)

- SINO-JAPONAISE SECONDE GUERRE (1937-1945)

- JŌMON CULTURE

- PERSÉCUTIONS RELIGIEUSES

- CATASTROPHES NATURELLES

- HEIAN-KYO

- HAKUHŌ ÉPOQUE (645-710)

- KAMAKURA ÉPOQUE DE (1185 ou 1192-1333)

- HŌJŌ LES (XIIIe s.)

- GO-DAIGO-TENNŌ (1287-1339) empereur du Japon (1308-1339)

- MEIJI-TENNŌ ou MUTSU-HITO (1852-1912) empereur du Japon (1867-1912)

- ITAGAKI TAISUKE (1837-1919)

- KATSURA TARŌ (1847-1913)

- KATŌ TAKAAKI (1859-1926)

- HAMAGUCHI OSACHI (1870-1931)

- KŌMEITŌ, parti japonais

- JAPON, droit et institutions

- ASUKA ÉPOQUE D' (552-645)

- BUSHI

- YAYOI ÉPOQUE (IIIes. av. J.-C.- IIIe s. apr. J.-C.)

- SÉPULTURES ÉPOQUE DES GRANDES (IIIe-VIe s.)

- YAMATO, royaume

- PIMIKO, princesse japonaise (IIIe s.)

- TAIHŌ ÈRE (701-703)

- SINO-JAPONAISES RELATIONS

- TANAKA GIICHI (1863-1929)

- ŌKUMA SHIGENOBU (1838-1922)

- SOGA LES (VIe-VIIe s.)

- SHIRAKAWA-TENNŌ (1053-1129) empereur du Japon (1072-1086)

- SAIONJI KIMMOCHI (1849-1940)

- PACIFIQUE GUERRE DU ou GUERRE NIPPO-AMÉRICAINE (1941-1945)

- UJI

- FUJIWARA LES (VIIe-XIIe s.)

- MINAMOTO LES (IXe-XIIe s.)

- MANDZHOUGUO ou MANDCHOUKOUO (1932-1945)

- DIPLOMATIE

- KAMI

- BULLE SPÉCULATIVE

- TŌDAI-JI MONASTÈRE DE

- FUNÉRAIRE ART

- BOMBE ATOMIQUE

- PLD (Parti libéral-démocrate), Japon

- PARTI SOCIALISTE, Japon

- COMMERCE, histoire

- KOIZUMI JUNICHIRO (1942- )

- KOFUN, sépulture

- BASES MILITAIRES STRATÉGIQUES

- JŌDO SHŪ ou ÉCOLE DE LA TERRE PURE

- BYŌDŌ-IN, sanctuaire

- MURAYAMA TOMIICHI (1924- )

- HASHIMOTO RYUTARO (1937-2006)

- SINO-AMÉRICAINES HISTOIRE DES RELATIONS

- YASUDA

- MITSUI

- TREMBLEMENT DE TERRE

- CHINE, histoire : l'Empire, des Qin aux Yuan (1280)

- CHINE, histoire : l'Empire, des Yuan à la Révolution de 1911

- SHINKANSEN

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1865 à 1945

- IWO JIMA

- ÉGALITÉ & INÉGALITÉ SOCIALES

- MITSUBISHI

- KOURILES ARCHIPEL DES

- BAKUFU

- POLITIQUE ÉCONOMIQUE

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- JAPON, économie

- JAPON, histoire, des origines à 1192

- JAPON, histoire, de 1192 à 1603

- JAPON, histoire, période Tokugawa (1603-1868)

- JAPON, histoire, de l'ère Meiji à 1946

- JAPON, histoire, de 1946 à nos jours

- OKINAWA

- PAYS-BAS, histoire, de 1579 à 1830

- EXTRÊME-ORIENT, préhistoire et archéologie

- ÉNERGIE ÉCONOMIE DE L'

- RIZICULTURE

- ACCIDENTS NUCLÉAIRES

- YAMATO-E ÉCOLE DE

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- BOUDDHISME JAPONAIS

- SHUGO

- CHINE, histoire : de la Révolution de 1911 à la République populaire

- NARA, ville

- JITŌ

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- URSS, histoire

- NAGASAKI

- EMPLOI POLITIQUES DE L'

- ROUTES MARITIMES

- AMIDISME

- NUCLÉAIRE POLLUTION

- JAPONAIS, langue

- HOSSŌ-SHŪ ou ÉCOLE DES CARACTÈRES PHÉNOMÉNAUX

- ANTINUCLÉAIRES MOUVEMENTS

- VIEILLISSEMENT, démographie

- HOSOKAWA MOROHIRO (1938- )

- HATOYAMA YUKIO (1947- )

- PARTI DÉMOCRATE DU JAPON (PDJ)

- NAOTO KAN (1946- )

- SENKAKU ARCHIPEL DES

- YOSHIHIKI NODA (1957- )

- NARUHITO (1960- ) empereur du Japon (2019-, ère REIWA)

- SUGA YOSHIHIDE (1948- )

- KISHIDA FUMIO (1957- )