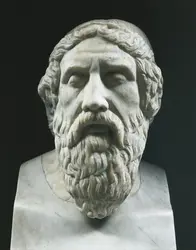

HOMÈRE

« L'Iliade »

« L'Iliade » et l'esprit héroïque

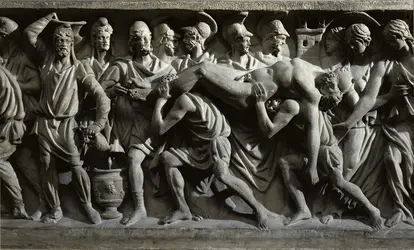

C'est L'Iliade qui a trouvé chez les Anciens la plus grande faveur ; c'est d'elle que nous possédons le plus grand nombre de papyrus comme de manuscrits. C'est elle qui, de L'Énéideà La Henriade, a fourni le modèle de la haute poésie. Certes sa composition se saisit d'un coup d'œil, si nette que l'on se demande comment on a pu la contester. Une seule action, concentrée en quelques grandes journées : l'injure initiale subie par Achille, son retrait des combats, la défaite qui menace les Achéens, l'intervention et la mort de Patrocle ; pour la venger, le combat singulier d'Achille et d' Hector, couronnement longuement attendu ; enfin, grâce aux jeux funéraires et à la clémence d'Achille, l'apaisement des passions recherché des Grecs. Mais l'auditeur qui se laissait simplement aller à la narration, ce qui l'a captivé, n'est-ce pas la fréquentation des héros et des dieux ?

Que l'on ne se méprenne pas à ce mot de héros. L'Iliade ne représente pas des hommes parfaits. Pas davantage des monstres parfaits. Les plus grands ont leurs défauts et leurs faiblesses. Le plus violent, Achille, a ses moments de douceur, de mélancolie ou de chagrin profond. Pas d'obéissance passive ; en pleine guerre on discute de tout, et avec une éloquence naturelle qui fait présager la naissance de la tragédie. L'Iliade est certes remplie de batailles, de morts violentes rapportées avec un sens presque chirurgical des blessures infligées ; mais elle n'est ni belliciste ni sanguinaire. Elle a le goût de la prouesse individuelle ; mais elle l'applaudit tout autant sur le terrain de jeux que sur le champ de bataille. L'ardeur au combat saisit les troupes aux débuts de journée, surtout quand des divinités l'attisent ; mais, chaque fois que l'aède parle de la guerre ou de la mêlée, il dispose pour la qualifier d'un luxe d'épithètes qui insistent sur son horreur. L'épopée ne s'achève pas sur la victoire d'Achille (présage, au demeurant, de sa mort prochaine), mais sur le respect témoigné à sa victime par les dieux qui en préservent le corps, et surtout sur le renoncement du héros à sa vengeance. C'est avec délicatesse et courtoisie qu'il restitue au vieux Priam la dépouille d'Hector. Première manifestation de cette vertu que les Grecs appelaient philanthropia : amour de l'humanité, et à laquelle ils ont toujours tenu. Les horreurs dont l'épopée est pleine sont rapportées sans joie ni gémissements. Elles font partie des souffrances humaines, dont le poète et ses auditeurs ont une connaissance profonde et qu'ils endurent sans illusions. Elles tiennent souvent, et ils le savent, à nos propres folies. Mais l'égarement, quand il dépasse les limites ordinaires, est l'effet d'interventions divines.

Les dieux parmi les hommes

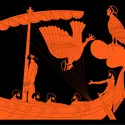

Les dieux prennent une part active à la guerre de Troie. Ils descendent à l'occasion dans la bataille. Parfois même, puisqu'ils ont des préférences contraires, ils s'affrontent. Quand Athéna monte sur le char de Diomède, ce n'est pas, comme Krishna dans la Bhagavad-Gītā, pour lui donner un enseignement spirituel, mais bien pour tenir avec lui la lance dont il blesse Arès – et quelle meilleure preuve donner des sentiments de l'aède que la façon dont il ridiculise le dieu de la guerre ? On aurait tort de prendre ces théophanies pour les purs artifices littéraires qu'elles deviendront plus tard. Le poète de L'Iliade, dont tout donne à penser qu'il avait fait la guerre, n'avait peut-être jamais vu un dieu combattre près de lui, mais il ne tenait pas le fait pour impossible, ni encore après lui les Grecs de Salamine. Quand les dieux ne combattent pas,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre CARLIER : ancien élève de l'École normale supérieure, professeur d'histoire grecque à l'université de Paris-X-Nanterre

- Gabriel GERMAIN : professeur honoraire à la faculté des lettres et sciences humaines de Rennes

- Michel WORONOFF : professeur à la faculté des lettres, président honoraire de l'université de Franche-Comté

Classification

Pour citer cet article

Pierre CARLIER, Gabriel GERMAIN et Michel WORONOFF. HOMÈRE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

HOMÈRE (P. Carlier)

- Écrit par Hervé DUCHÊNE

- 1 055 mots

« Homère : n'a jamais existé. » Cette formule péremptoire se lit dans le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, qui la complète en ajoutant à propos du père de l'Iliade et de l'Odyssée : « Célèbre par sa façon de rire : un rire homérique. » La notice souligne avec humour...

-

ILIADE, Homère - Fiche de lecture

- Écrit par Jean-François PÉPIN

- 974 mots

Au milieu du viiie siècle avant J.-C., un poète grec venu d'Asie Mineure, Homère, aurait composé en hexamètres dactyliques deux magistrales épopées, l'Iliade et l'Odyssée, mais le mystère entoure encore aujourd'hui ces deux textes : Homère a-t-il réellement existé ? A-t-il...

-

ODYSSÉE, Homère - Fiche de lecture

- Écrit par Jean-François PÉPIN

- 1 125 mots

- 2 médias

-

HOMÈRE (exposition)

- Écrit par Hervé DUCHÊNE

- 1 268 mots

- 1 média

Homère fut, selon la formule de Platon, le maître d'école de la Grèce. Dans l’Europe du xxie siècle, il reste, malgré le déclin de l’enseignement des langues anciennes, une autorité. Il faut revenir à cette origine dont nous sommes les héritiers, car, de Il Ritorno d’Ulisse in...

-

ACHÉENS

- Écrit par Andrée POUGET

- 2 530 mots

D'abord, celui des rapports entre le monde mycénien et le monde homérique. Peut-on utiliser Homère pour étudier les Achéens ? L'important ouvrage de Wace et Stubbings, A Companion to Homer (1963), a posé encore une fois ce problème et, encore une fois, l'a laissé sans solution. Deux tendances... -

ACHILLE

- Écrit par Universalis

- 506 mots

- 3 médias

-

ÂME

- Écrit par Pierre CLAIR, Henri Dominique SAFFREY

- 6 020 mots

Chez Homère, notre plus ancien témoin qu'il faut situer au-delà de 700 avant J.-C., ce que nous appelons « âme » (du latin anima, apparenté au grec ἄνεμος, vent, souffle) est en fait dédoublé et exprimé par deux mots grecs : le θυμός, qui signifie passion, volonté... -

APOLLON, mythologie grecque

- Écrit par Robert DAVREU

- 798 mots

- 1 média

Expression la plus haute et la plus achevée de ce que fut le génie grec, Apollon apparaît, avant même la période classique, comme un dieu proprement hellène. En lui, toute trace d'une origine asiatique, si sensible chez d'autres divinités, Dionysos notamment, a été estompée, et ce dès avant les...

- Afficher les 31 références

Voir aussi

- DIEUX & DÉESSES

- FER ART DU

- NARRATOLOGIE

- MARIAGE, anthropologie

- FANTASTIQUE LITTÉRATURE

- ARMÉE, histoire

- COMMERCE, histoire

- DÉMOS

- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE

- THÈTE

- HÉTAIRES ou HÉTÈRES

- CRITIQUE HISTORIQUE

- CATALOGUE DES VAISSEAUX

- ÉCONOMIE ANTIQUE

- ORALE LITTÉRATURE

- GRÈCE, histoire, Antiquité

- GRECQUE MYTHOLOGIE

- TROIE GUERRE DE

- HÉROS, mythologie grecque

- ALLIANCE

- IONIEN, dialecte

- TROIE

- HÉROS & IDOLES

- AÈDE

- TÉLÉMAQUE

- ULYSSE