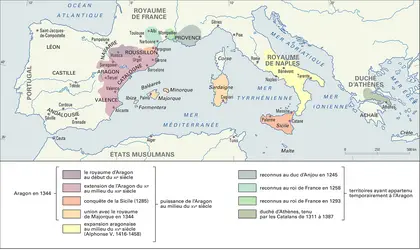

ARAGON

Histoire

Des origines au royaume

Avant la conquête arabe, il n'y a pas d'Aragon. Le pays était englobé dans la province romaine dite Tarraconaise. Assez forte dans la vallée de l'Èbre, où naquirent des villages qui furent ensuite des cités épiscopales (Saragosse, Huesca, Tarazona), la romanisation fut presque nulle dans les Pyrénées. L'occupation arabe ne se heurta à aucune résistance sérieuse, et se limita à quelques garnisons. Les musulmans furent surtout des indigènes convertis à l' islām, comme Cassius, comte du district de Borja, chef de la famille des Banu Kassi. Dans les vallées pyrénéennes, le seul signe de soumission était le paiement d'un tribut aux autorités arabes. À la faveur des luttes internes qui agitèrent l'Espagne musulmane au viiie siècle, ces tributs furent payés de plus en plus irrégulièrement. L'intervention franque se traduisit par l'installation temporaire (806-809) du comte Aureolus dans la région de Jaca. Une indépendance de fait s'établit ainsi progressivement.

Depuis le début du ixe siècle apparaît, d'abord dans les vallées de Hecho et de Canfranc, un petit comté, dirigé par Aznar Galindo et ses successeurs. Aux montagnards indigènes se joignent quelques Francs et quelques réfugiés du Sud, qui encouragent l'esprit de résistance. Une ligne de forteresses se constitue sur la frontière sud. La vie ecclésiastique s'appuie surtout sur les monastères : San Pedro de Siresa, San Juan de la Peña. Un évêché apparaît en 922. Ce petit comté jouit d'une conscience propre, suffisante pour résister à l'absorption par la monarchie de Pampelune, menaçante au xe et au début du xie siècle.

À la mort de Sanche le Grand, roi de Navarre (1035), son fils illégitime Ramire Ier reçut, outre ce noyau primitif, des territoires voisins qui portaient la superficie de son domaine de 600 à 4 000 kilomètres carrés, et qu'il arrondit encore par l'annexion du Sobrarbe et de la Ribagorza. Son fils Sanche Ramírez en fit un véritable royaume, avec l'aide de la papauté, dont il se déclara vassal en 1089. Tous deux tirèrent grand profit des péages perçus sur la route qui, par Jaca et Canfranc, fait communiquer l'Espagne avec le sud de la France, ainsi que des tributs (les parias) versés par les riches principautés musulmanes comme prix de leur tranquillité. Sanche Ramírez put créer la cité de Jaca, y attirer une population artisanale venue de France. Ramire Ier et son fils favorisèrent la vie religieuse, dotèrent les sièges épiscopaux de Jaca et de Roda assez largement pour permettre la rapide construction d'amples églises romanes.

Cependant, alors que la Castille réalise des progrès spectaculaires aux dépens de l'Espagne musulmane, Ramire Ier et son fils mirent plusieurs décennies à forcer la ligne de forteresses qui leur interdisait l'accès de la plaine. Ramire Ier mourut sous les murs de Graus (1063). Sanche Ramírez établit le château de Montearagón aux portes de Huesca (1088). Pierre Ier triompha d'une armée musulmane aidée par les Castillans, et enleva enfin cette cité (1096). Alors la tierra nueva s'ouvrit enfin au royaume.

Crise de croissance et expansion

À ce rapide dénouement d'une longue entreprise succède, plus rapide encore, la conquête de la principauté musulmane de Saragosse : en un peu plus de deux ans, Alfonse Ier le Batailleur (1104-1134), frère de Pierre Ier, aidé par des croisés venus de France, enlève Saragosse (18 décembre 1118), occupe le pays, écrase à Cutanda (18 juin 1120) une armée de secours musulmane. Mais, faute d'entente avec le comte de Barcelone, il échoue devant Lérida, et il est même écrasé à Fraga (17 juillet 1134). Mourant peu après, sans enfant, il lègue son royaume aux ordres militaires : formule inapplicable, vite abandonnée pour la montée sur le trône du frère[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roland COURTOT : agrégé de l'Université, maître assistant à l'Institut de géographie d'Aix-Marseille

- Marcel DURLIAT : professeur émérite d'histoire de l'art à l'université de Toulouse-Le-Mirail

- Philippe WOLFF : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Toulouse

Classification

Pour citer cet article

Roland COURTOT, Marcel DURLIAT et Philippe WOLFF. ARAGON [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ALPHONSE V LE MAGNANIME (1396-1458) roi d'Aragon et de Sicile (1416-1458)

- Écrit par Charles LESELBAUM

- 376 mots

Fils de Fernand de Antéquera et d'Éléonore d'Albuquerque, Alphonse le Magnanime fut un roi fastueux, ami des arts et de la chasse. Il a favorisé l'impérialisme aragonais en développant l'hégémonie du commerce catalan. Il monte sur le trône d'Aragon en 1416 et décide...

-

BARCELONE

- Écrit par Robert FERRAS, Jean-Paul VOLLE

- 3 650 mots

- 6 médias

...unifier leur territoire, l'ouvrir au commerce maritime et étendre, par des alliances, leur influence en Aragon (1137, union du comté de Barcelone et du royaume d'Aragon par mariage de Pétronille d'Aragon et de Raymond-Béranger IV de Barcelone) et en Languedoc (1204, acquisition par mariage de la seigneurie... -

CATALOGNE

- Écrit par Mathilde BENSOUSSAN, Christian CAMPS, John COROMINAS, Marcel DURLIAT, Robert FERRAS, Jean MOLAS, Jean-Paul VOLLE

- 22 274 mots

- 8 médias

Liée àl'Aragon, elle occupe néanmoins une place particulière dans le royaume car le roi d'Aragon, d'origine catalane, attache plus d'importance à la riche région maritime de son domaine qu'au modeste territoire de l'intérieur. Les décisions des Corts (assemblées représentatives de la Catalogne) dictent... -

CORSE

- Écrit par Christian AMBROSI, Gilbert GIANNONI, Janine RENUCCI, André RONDEAU

- 8 419 mots

- 4 médias

En 1297, le pape Boniface VIII donne au roi d'Aragon la suzeraineté de la Corse et de la Sardaigne. La lutte entre Gênes et l'Aragon pour la suprématie en Méditerranée a des répercussions en Corse : tandis que les seigneurs de l'Au-delà s'appuient sur l'Aragon, un mouvement populaire dirigé par le... - Afficher les 13 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- ESPAGNOL ART

- FUNÉRAIRE SCULPTURE

- TOMBEAU

- MUDÉJAR ART

- PILAR ÉGLISE DU, Saragosse

- SCULPTURE RELIGIEUSE

- DÉCORATION ARCHITECTURALE

- SCULPTURE DÉCORATIVE

- BRIQUE, architecture

- HISPANO-MAURESQUE ART

- RECONQUISTA

- MORISQUES

- PLÂTRE, sculpture

- PLAFOND, décoration

- PARIÉTAL ART

- TAIFAS ROYAUME DES

- RAMIRE Ier (1000 env.-1063) roi d'Aragon (1035-1063)

- SANCHE Ier RAMÍREZ (1043-1094) roi d'Aragon (1063-1094)

- ALPHONSE Ier LE BATAILLEUR (1073 env.-1134) roi d'Aragon (1104-1134)

- PIERRE III LE GRAND (1239-1285) roi d'Aragon (1276-1285)

- ÈBRE, fleuve et bassin

- MÉDIÉVAL ART

- ESPAGNE, géographie

- ESPAGNE, histoire : Moyen Âge, du XIIIe au XVe s.

- ESPAGNE, histoire : Moyen Âge, jusqu'au XIIe s.

- MAJORQUE ROYAUME DE

- TOUR, architecture

- CIVILE ARCHITECTURE

- PEINTURE DU XVIIe SIÈCLE

- ROMANE SCULPTURE

- ARCHITECTURE DU XVIIIe SIÈCLE

- RENAISSANCE ESPAGNOLE ARTS DE LA

- ARCHITECTURE DU XVIIe SIÈCLE

- ISLAM, architecture

- RENAISSANCE SCULPTURE DE LA

- RENAISSANCE ARCHITECTURE DE LA

- CATALAN ART

- ROMANE ARCHITECTURE

- ROMANE PEINTURE

- GOTHIQUE ARCHITECTURE

- JOLY GABRIEL (mort en 1538)

- BAROQUE ARCHITECTURE

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE