AQUACULTURE

La production aquacole dans le monde

La production aquacole mondiale a atteint, pour l'année 2004, un total de plus de 59,29 Mt (tableau) qui se décompose à peu près également entre les eaux continentales et les eaux marines. En ce qui concerne les organismes élevés ou cultivés, les animaux représentent quelque 45,37 Mt et les végétaux plus de 13, 92 Mt.

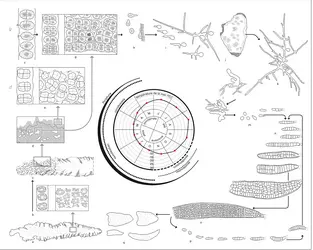

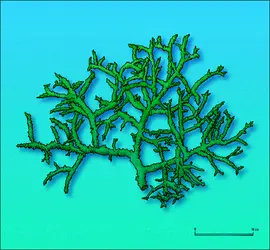

La pisciculture est la branche de loin la plus importante de l'aquaculture. Elle produit un peu plus de 28 Mt, dont 23,8 Mt de poissons d'eau douce, quelque 2,8 Mt de poissons amphibiotiques (appelés également diadromes) et plus de 1,4 Mt de poissons marins. La pisciculture marine, la plus tard venue, reste de loin minoritaire. En mer, c'est l'élevage de coquillages, ou conchyliculture, qui domine, avec 13,24 Mt, l'élevage de crustacés atteignant 3,67 Mt, dont 2,47 Mt pour les seules crevettes pénéides. Chez les végétaux, ce sont les algues marines, principalement les algues brunes (phéophycées) et les algues rouges (rhodophycées), dont la consommation est largement répandue dans les pays du Sud-Est asiatique, qui représentent plus des trois quarts de la production mondiale de l'aquaculture végétale.

Par rapport à la pêche, l'aquaculture l'emporte très largement pour les poissons d'eau douce (en 2004, 23,8 Mt contre 7,8 Mt), plus faiblement pour les poissons amphibiotiques (2,8 Mt contre 1,5 Mt). La tendance est totalement inversée pour les poissons marins, qui constituent l'essentiel de la pêche (1,4 Mt de production aquacole contre 71,5 Mt de prises) ainsi que pour les crustacés (3,67 Mt contre 6,19 Mt). L'aquaculture l'emporte à nouveau pour les mollusques (13,24 Mt contre 7,31 Mt) et surtout pour les algues et les autres végétaux non identifiés (13,92 Mt contre 1,43 Mt).

Si l'on combine une approche par groupes d'espèces avec la géographie, on constate que l'Asie vient largement en tête (40,5 Mt) devant l'Europe (2,2 Mt), l'Amérique du Sud (1,1 Mt), l'Amérique du Nord (0,9 Mt) et l'Afrique (0,6 Mt), pour l'ensemble des organismes animaux. La même constatation vaut pour les algues et autres végétaux, avec l'Asie qui produit près de 13,9 Mt pour une production mondiale à peine supérieure de 30 000 tonnes. La Chine continentale est le premier pays producteur avec 16,9 Mt de poissons d'eau douce et plus de 10,4 Mt de mollusques (ces chiffres officiels n'étant pas exempts de critiques). Avec 2,3 Mt de poissons d'eau douce, l'Inde, deuxième producteur, est encore loin en arrière. L'aquaculture japonaise, toutes espèces confondues, atteint à peine 1,3 Mt, en prenant en compte une production d'algues alimentaires importante (0,5 Mt), proche d'autres pays d'Asie du Sud-Est (Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Corée du Nord, Philippines, Taïwan, etc.).

En Europe, la Norvège atteint 565 902 tonnes, grâce au développement spectaculaire de l'élevage du saumon atlantique (Salmo salar) en mer. C'est également grâce à la salmoniculture que l'aquaculture chilienne connaît un développement très rapide, avec 568 885 tonnes de salmonidés (dont 349 329 tonnes de saumon atlantique Salmo salar). Il s'agit pourtant, pour ce dernier pays, d'un élevage fondé sur des espèces introduites, les salmonidés n'existant pas à l'état sauvage dans l'ensemble de l'hémisphère Sud.

L'aquaculture de poissons marins comme le bar (Dicentrarchus labrax), la daurade (Sparus aurata) et le turbot (Psetta maxima), née en France dans les années 1970, s'est rapidement développée en Méditerranée, notamment dans les pays disposant de littoraux peu aménagés (Espagne, Italie et, surtout, Grèce et Turquie, qui totalisent, en 2004, 145 331 tonnes de poissons marins côtiers dont 4 477 tonnes de turbot produit uniquement par[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Lucien LAUBIER : professeur émérite à l'université de la Méditerranée, Marseille

Classification

Pour citer cet article

Lucien LAUBIER. AQUACULTURE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AZTÈQUES

- Écrit par Rosario ACOSTA NIEVA, Alexandra BIAR, Mireille SIMONI

- 12 580 mots

- 22 médias

Dernières survivances du passé lacustre de la grande Tenochtitlán, les chinampas de Xochimilco sont devenues un passage obligé pour tous les visiteurs à la recherche du paysage culturel de l’époque préhispanique. Composé de canaux de navigation sillonnant entre des parcelles de production agricole,... -

BANGLADESH

- Écrit par Alice BAILLAT, Universalis

- 8 418 mots

- 9 médias

Ensuite, le développement de la culture intensive de crevettes contribue significativement à l’augmentation des échanges commerciaux du Bangladesh : la crevetticulture est devenue le deuxième secteur d’exportation du pays. Implantée dans les années 1970, elle est considérée comme une formidable opportunité... -

BIOTECHNOLOGIES

- Écrit par Pierre TAMBOURIN

- 5 368 mots

- 4 médias

Le domaine d'application des biotechnologies modernes dans le monde aquatique en est encore à ses balbutiements. Il regroupe diverses techniques qui permettent d'augmenter le taux de croissance des espèces aquatiques d'élevage, d'améliorer la qualité nutritive des aliments aquacoles et la santé des poissons,... -

ÉQUATEUR

- Écrit par Jean-Paul DELER, Universalis, Yves HARDY, Catherine LAMOUR, Emmanuelle SINARDET

- 8 605 mots

- 9 médias

...exclusive), la pêche, qui représente 8 % des exportations, stimule une industrie de la conserverie (exportation de thon) et dynamise le port de Manta. L'aquaculture du delta du Guayas, étendue au détriment des mangroves littorales,a fait du pays le premier exportateur de crevettes au monde, mais... - Afficher les 8 références

Voir aussi

- CONGÉLATION

- ALIMENTATION ÉCONOMIE DE L'

- ALTERNANCE DE PHASES

- LAMINARIALES

- EAU, écophysiologie

- PISCICULTURE

- SPORE

- LAGUNE

- ÉTANGS

- RHODOPHYTES ou ALGUES ROUGES

- PORPHYRA

- LAMINAIRE

- OSTRÉICULTURE

- ALIMENTATION ANIMALE, élevage

- ALEVIN

- MOULE, zoologie

- PECTINIDÉS

- COQUILLE SAINT-JACQUES

- PÉTONCLES

- MYTILICULTURE

- CLAMS

- PALOURDES

- PÉNÉIDES

- SALMONIDÉS

- CARPE

- AGROALIMENTAIRE TECHNOLOGIE

- LARVE

- THON

- SAUMON

- EUCHEUMA

- CONCHYLICULTURE

- ALIMENTS

- AQUATIQUE VIE

- HUÎTRE

- DULÇAQUICOLES MILIEUX

- CONSOMMATION ALIMENTAIRE