AFRIQUE DU NORD, histoire, Antiquité et Moyen Âge

Articles

-

AFRIQUE ROMAINE

- Écrit par Noureddine HARRAZI, Claude NICOLET

- 9 564 mots

- 10 médias

La domination administrative et politique de Rome sur les diverses régions de l'Afrique du Nord (mis à part la Cyrénaïque et l'Égypte) s'étend sur près de six siècles : depuis la prise et la destruction de Carthage par Scipion Émilien (146 av. J.-C.) jusqu'au siège et à la...

-

AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire

- Écrit par Augustin HOLL

- 6 326 mots

- 3 médias

Cette partie du continent est habitée par des groupes de pasteurs nomades, éleveurs de chèvres et moutons. Ils enterrent leurs morts dans des monuments en pierre très élaborés et vivent en groupes dispersés sur de vastes territoires. L'installation des Phéniciens en Méditerranée occidentale,... -

ALGÉRIE

- Écrit par Charles-Robert AGERON, Universalis, Sid-Ahmed SOUIAH, Benjamin STORA, Pierre VERMEREN

- 41 835 mots

- 25 médias

Bien que le territoire algérien actuel soit particulièrement riche en sites et vestiges préhistoriques (Ternifin, Machta al ‘Arbi) et que la protohistoire y enregistre l'existence d'une fruste civilisation berbère, en fait l'histoire du Maghreb central commence à l'arrivée des ... -

ALMORAVIDES - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean BOULEGUE

- 145 mots

1048-1049 Dans l'ouest du Sahara, Yahya ibn Ibrahim, un chef juddala (fraction des Berbères sanhaja), revient de pèlerinage accompagné du cheikh Abdallah ibn-Yasin.

1049-1054 Ibn Yasin établit son autorité sur les Juddala et leurs voisins, les Lamtuna.

1054-1055 Prises d'Awdaghost et Sijilmasa,...

-

ATÉRIEN

- Écrit par Jean CHAVAILLON

- 130 mots

L'Atérien est connu du Maroc à la vallée du Nil, du rivage méditerranéen au sud du Sahara. Cette culture paléolithique (de 40 000 à 20 000 ans) est née du Moustérien. Le site éponyme est Bir el-Ater, en Algérie. On a observé et étudié plusieurs niveaux en stratigraphie à Taforalt...

-

BÉDOUINS

- Écrit par Roger MEUNIER

- 608 mots

- 1 média

Population nomade originaire du centre de l'Arabie, les Bédouins (Bādw) se sont dispersés en vagues successives à travers le Moyen-Orient, l'Égypte et l'Afrique du Nord, liant leur expansion à celle de l'islam des premiers siècles. Les conquêtes des Bédouins entraînent la transformation...

-

BERBÈRES

- Écrit par Salem CHAKER, Lionel GALAND, Paulette GALAND-PERNET

- 7 639 mots

-

KAIROUAN CALIFAT FATIMIDE DE (910-969)

- Écrit par Pascal BURESI

- 280 mots

-

CAMPS GABRIEL (1927-2002)

- Écrit par Georges SOUVILLE

- 743 mots

Gabriel Camps est mort à Aix-en-Provence, le 6 septembre 2002 ; il laisse une œuvre considérable consacrée essentiellement à la préhistoire et à la protohistoire de la Méditerranée occidentale, plus particulièrement du Maghreb.

Né à Misserghin (Oranie) le 20 mai 1927, Gabriel Camps fit toutes...

-

CAPSIEN

- Écrit par Jean CHAVAILLON

- 131 mots

-

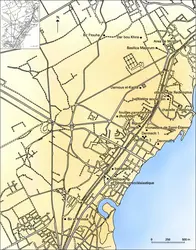

CARTHAGE

- Écrit par Abdel Majid ENNABLI, Liliane ENNABLI, Universalis, Gilbert-Charles PICARD

- 9 841 mots

- 5 médias

Fondée par les Phéniciens au ixe siècle avant Jésus-Christ selon les uns, au viiie selon les autres, Carthage tira longtemps sa prospérité de ses relations commerciales avec les divers peuples de l'Afrique septentrionale et de la Méditerranée occidentale.

Ses tentatives d'expansion territoriale...

-

CIRCONCELLIONS

- Écrit par Gilbert-Charles PICARD

- 498 mots

Terme désignant les bandes qui parcouraient les campagnes africaines au ive siècle et dont le sens probable est « ceux qui rôdent autour des greniers ». Adhérents de la secte schismatique des donatistes, les circoncellions résistaient par la force aux autorités favorables à l'...

-

CYRÉNAÏQUE

- Écrit par Jean-Marc PROST-TOURNIER

- 707 mots

L'une des provinces traditionnelles de la Libye jusqu'en 1963, date à laquelle cette dernière fut divisée en gouvernorats, la Cyrénaïque est située dans l'est du pays entre le golfe de la Grande Syrte à l'ouest, celui de Bomba à l'est et la frontière égyptienne. Ce promontoire...

-

CYRÈNE

- Écrit par Jacques DUMONT

- 402 mots

Colonie grecque de Libye, sur le rebord septentrional du plateau de Barkè, à 600 mètres d'altitude. Cette région, où il tombe chaque année environ 650 millimètres de pluie, forme comme une île en bordure du désert, à 900 kilomètres à l'ouest de l'Égypte, et à seulement 300 kilomètres au sud de...

-

DONATISME

- Écrit par Hervé LEGRAND

- 2 042 mots

-

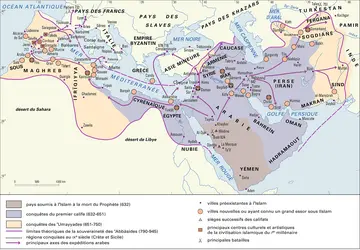

FĀṬIMIDES

- Écrit par Gaston WIET

- 1 282 mots

- 2 médias

Les Fāṭimides, dynastie de califes shi‘ites descendant de Fāṭima, fille du prophète Mahomet, règnent en Afrique du Nord (de 910 à 969), puis en Égypte (de 969 à 1171).

C'est une curieuse histoire que celle de ces monarques qui, portés au pouvoir par la propagande révolutionnaire des Ḳarmates...

-

FONDATION DE CARTHAGE

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 196 mots

La civilisation phénicienne s'est épanouie au IIe millénaire avant notre ère sur la côte de la Syrie antique (Canaan dans la Bible) en villes-États (Byblos, Bérytos, Sidon, Tyr, etc.) où le commerce maritime jouait un rôle essentiel. Cette longue et intense pratique du bassin méditerranéen...

-

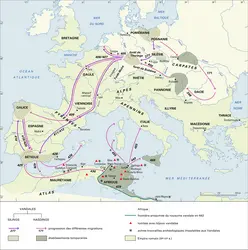

GENSÉRIC ou GEISERIC (399 env.-477) roi des Vandales (427-477) et des Alains (428-477)

- Écrit par Universalis

- 366 mots

-

GUERRES PUNIQUES - (repères chronologiques)

- Écrit par Xavier LAPRAY

- 271 mots

— 814 environ Fondation de la colonie de Carthage par les Phéniciens.

— 509 Premier traité entre Rome et Carthage.

— 272 Prise de Tarente : fin de la conquête de l'Italie par Rome.

— 264 Une armée romaine, répondant à l'appel de la cité de Messine, débarque en...

-

GUERRES PUNIQUES, en bref

- Écrit par Xavier LAPRAY

- 214 mots

Les guerres puniques opposent durant plus d'un siècle deux cités pour la domination de la Méditerranée occidentale : Rome, qui a achevé la conquête de l'Italie, rencontre dans son expansion Carthage, ancienne colonie phénicienne d'Afrique (actuelle Tunisie) et puissance commerciale...

-

IBÉRO-MAURUSIENNE CIVILISATION

- Écrit par Jean CHAVAILLON

- 129 mots

Civilisation des Mechta-el-Arbi, apparentés au type de Cro-Magnon, et installés en bordure de la Méditerranée, de la Tunisie au Maroc ; entre 21 000 et 9 000 ans, les Mechta-el-Arbi se sont « néolithisés » sur place et ont progressé vers le sud en longeant les côtes atlantiques. Leur genre de vie...

Médias