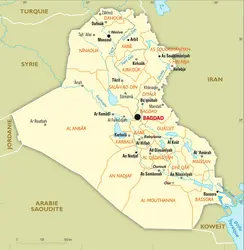

BAGDAD

Au viiie siècle, après avoir destitué les Omeyyades de Damas, les Abbassides transfèrent la capitale du califat en Irak et fondent une ville qui deviendra Bagdad. Métropole d'un vaste empire, Bagdad fut pendant plusieurs siècles un foyer de rayonnement intellectuel et artistique majeur. À partir du xiiie siècle, envahie par les Mongols, un temps dominée par les Perses, reléguée au rang de chef-lieu d'une province périphérique de l'empire ottoman, Bagdad entame un long déclin. À la fin du xixe, elle retrouve un certain dynamisme économique et connaît une renaissance culturelle sous l'impulsion de gouverneurs réformateurs. Le traité de Sèvres (1920) et l'accord anglo-irakien (1922) en font la capitale d'un mandat, puis d'un protectorat britannique. Après l'indépendance, au début des années 1930, elle devient la capitale d'un royaume, puis de la république d'Irak, à la suite de la révolution de 1958. Bagdad a connu depuis cette époque une croissance démographique et spatiale spectaculaire. Mais les populations de la ville et de sa périphérie ont payé un lourd tribut aux vicissitudes contemporaines de la géopolitique du golfe Persique.

Histoire

Fondation de la Ville Ronde

La fondation de Bagdad fut décidée par le second calife abbasside Maṇsūr, avec l'utilisation d'un ancien nom iranien signifiant « la Dieudonnée ». Les plans furent tracés par des ingénieurs en 758 ; les travaux commencèrent quatre ans plus tard, et la date de 765 marque l'installation réelle du souverain. La dénomination officielle fut Madinat al-Salam, la « cité de la paix ».

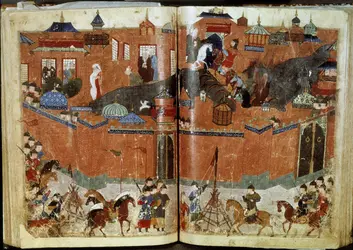

L'agglomération primitive fut aménagée sur la rive occidentale du fleuve. Le plan circulaire adopté imposa des divisions géométriques très simples. Au centre s'élevait la mosquée-cathédrale et le palais du calife, appelé la Porte d'Or. De là partaient, dans quatre directions, des avenues qui aboutissaient à des portes, dont les appellations montrent l'orientation : porte du Khurāsān, porte de Syrie, porte de Kūfa et porte de Bassorah. L'ensemble, d'un diamètre d'environ deux kilomètres, était ceint d'une épaisse muraille, protégée par un avant-mur, un glacis et un fossé plein d'eau. À l'intérieur de ces remparts étaient logés les officiers de la cour et les bureaux administratifs. Tous les bâtiments étaient construits en briques, matériau habituel dans la région.

Le site semblait réunir toutes les conditions pour la sécurité et le développement d'une capitale politique et économique, car la position avait sa valeur pour le contrôle des routes stratégiques et commerciales. Les événements prouvèrent que Bagdad n'était pas à l'abri des invasions, mais les deux cours d'eau, le Tigre proche et l' Euphrate, plus éloigné vers l'ouest, facilitaient la circulation des hommes et des biens.

D'ailleurs Maṇsūr ne se sentait pas tranquille, puisque dès avant sa mort (775), il présidait à la fondation d'un nouveau quartier pour servir de résidence à son fils Mahdī, quartier qui porta le nom significatif de Camp de Mahdī. Le fleuve avait été franchi et le nouvel emplacement, nommé aussi Rụsāfa, fut situé sur la rive orientale, comme blotti dans une boucle du Tigre.

Rapidement les marchés furent prévus dans un quartier du sud de la Ville Ronde, le Karkh, où, suivant des données préétablies, chaque spécialité était groupée à part. Tel fut le premier aménagement, car, bien entendu, les marchés suivirent pas à pas les nouveaux quartiers d'habitation.

La fin de la cité de Maṇsūr

Il est impossible de retrouver sur place le noyau primitif de Bagdad, même d'une façon hypothétique. La Ville Ronde disparut lors de la guerre de succession, en 812-813, entre le calife Amīn, assiégé dans sa capitale, et les troupes de son frère Ma'mūn,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Brigitte DUMORTIER : ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de géographie, maître de conférences à l'université de Paris-IV-Sorbonne

- Gaston WIET : membre de l'Institut, professeur honoraire au Collège de France

Classification

Pour citer cet article

Brigitte DUMORTIER et Gaston WIET. BAGDAD [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ABBASSIDES - (repères chronologiques)

- Écrit par Pascal BURESI

- 420 mots

750 Une révolution soutenue par les clients persans de l'empire et par les Alides renverse la dynastie omeyyade de Damas et donne le pouvoir à al-Saffāh, descendant d'al-‘Abbās, oncle de Mahomet : début de la dynastie abbasside.

762 Création d'une nouvelle capitale, la ville Ronde...

-

ARABE (MONDE) - Littérature

- Écrit par Jamel Eddine BENCHEIKH, Hachem FODA, André MIQUEL, Charles PELLAT, Hammadi SAMMOUD, Élisabeth VAUTHIER

- 29 245 mots

- 2 médias

La littérature qu'il est convenu d'appeler géographique est fille du califat abbasside qui s'installe à Bagdad au milieu du viiie siècle. Elle procède, pour l'essentiel, de la nécessité d'appréhender l'espace couvert par l'autorité souveraine, et de le situer par rapport aux espaces voisins, byzantin,... -

BALĀDHURĪ AL- (mort en 892 env.)

- Écrit par Claude CAHEN

- 265 mots

Historien musulman du ixe siècle. La famille d'Aḥmād b. Yaḥyā b. Djābir b. Dāwād al-Balādhurī est peut-être d'origine persane, mais elle est en tout cas depuis longtemps établie en pays arabe ; en dehors de voyages en Syrie, al-Balādhurī passe presque toute sa vie en ‘Irāq, surtout à Baghdād où on...

-

BAYT AL-ḤIKMA

- Écrit par Roger ARNALDEZ

- 159 mots

« Maison de la Sagesse », le Bayt al-Ḥikma fut fondé à Baghdād par le calife Ma'mūn, qui régna de 813 à 833. Ce centre de la culture arabe et universelle de l'époque fit de Baghdād, capitale du califat, l'équivalent de ce qu'avait été Alexandrie. Meyerhof, dans un opuscule...

- Afficher les 26 références

Voir aussi