AFGHANISTAN

| Nom officiel | Émirat islamique d'Afghanistan |

| Chef de l'État et du gouvernement | Le mollah Mohammad Hassan Akhund (depuis le 7 septembre 2021) |

| Capitale | Kaboul |

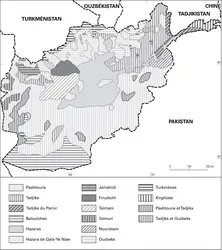

| Langues officielles | Pachto, persan 1 |

| Unité monétaire | Afghani (AFN) |

| Population (estim.) |

35 581 000 (2024) |

| Superficie |

652 864 km²

|

Histoire

Situé au cœur même de l'Asie et contrôlant les voies de passage vers le sous-continent indien, l'Afghanistan a dû subir, durant sa longue histoire, l'invasion de la plupart des grands conquérants, à commencer par Cyrus le Grand pour finir par la Russie soviétique. Son histoire mouvementée se divise, en somme, en deux parties principales de longueurs presque égales : l'Antiquité et la période islamique, avec les Temps modernes en annexe de cette dernière.

Durant la première période, quoique le pays subît, presque régulièrement, l'incursion des peuples nomades habitant les régions du Nord, les influences culturelles dominantes étaient celles de la Perse, de la Grèce et des Indes.

La deuxième période fut, au contraire, dominée presque entièrement par l'Islam, qui influença profondément la culture du pays. Durant ce temps, l'Afghanistan non seulement fut transformé lui-même en un pays musulman, mais, grâce toujours à sa position géographique, dut servir de base militaire et idéologique à la propagation de la nouvelle religion dans les pays voisins.

C'est seulement au xixe siècle que le pays entra en contact avec l'impérialisme européen, à la suite des invasions anglaises provoquées par l'éventualité d'une avance russe en direction des Indes.

Quoique le pays ait réussi à recouvrer son indépendance en 1919, sa lente marche vers la modernisation fut brutalement stoppée par une série de coups d'État d'inspiration étrangère, aboutissant, à la fin de décembre 1979, à l'invasion du pays par l'armée soviétique et, par conséquent, à la résistance en masse du peuple afghan.

Les Aryens

La période historique commence en Afghanistan au Ier millénaire avant J.-C., avec la réforme religieuse prêchée par le prophète Zoroastre, en Bactriane, dans la vallée de l' Amou-Daria (l'Oxus des historiens classiques). La nouvelle religion, fondée sur une conception dualiste du monde et de l'histoire, reflétait au fond le conflit perpétuel existant entre les tribus aryennes, sédentaires, pratiquant l'élevage et l'agriculture, d'un côté, et les hordes nomades habitant les pays du Nord et se déplaçant vers le sud, en quête de pâturages et de terres fertiles, de l'autre. Cela explique la place privilégiée accordée dans la nouvelle religion à la protection des animaux domestiques, surtout à celle de l'espèce bovine que l'on retrouve dans le culte de la vache chez les hindous de notre temps, descendants de la branche indienne des Aryens. Outre le bœuf, les Aryens avaient réussi à domestiquer d'autres animaux nécessaires à leur économie rurale, tels que le cheval, le chameau et le chien, qu'ils tenaient en grande estime comme gardien de leur bétail. Ils cultivaient le blé, l'orge et d'autres céréales. La religion, pour eux, était enracinée dans le sol et avait comme tâche de sauvegarder les intérêts d'une communauté agricole dépendant, avant tout, de son bétail. C'est ainsi que pour les Aryens convertis au zoroastrisme, le vrai et le bon (Ahura Mazda) se confondaient avec l'utile et le profitable, tandis que le faux et le mal (Angra Maina) correspondaient à tout ce qui était nuisible à la prospérité de la communauté. D'après les traditions des Parsis, descendants des anciens zoroastriens, le prophète vivait au vie siècle avant J.-C., en Bactriane, au nord de l'Afghanistan actuel, sous le règne du roi local Hystaspe, qu'il réussit à convertir à sa religion. L'existence de ce souverain indique que les tribus aryennes avaient déjà atteint dans leur évolution socio-économique l'étape de la formation d'une administration centrale sous la forme d'une monarchie. Notre connaissance sur l'histoire de ce royaume, qui, en dehors de la Bactriane, comprenait aussi la partie nord-est de la Perse ainsi que[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Daniel BALLAND : agrégé de géographie, maître de conférences à l'université de Paris-IV-Sorbonne

- Gilles DORRONSORO : professeur de science politique, université Paris-I- Panthéon-Sorbonne

- Mir Mohammad Sediq FARHANG : réfugié afghan, ancien membre du Parlement

- Pierre GENTELLE : directeur de recherche au C.N.R.S.

- Sayed Qassem RESHTIA : diplomate, historien, journaliste

- Olivier ROY : directeur de recherche au C.N.R.S.

- Francine TISSOT : chargée de mission des Musées nationaux, musée Guimet

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Daniel BALLAND, Gilles DORRONSORO, Universalis, Mir Mohammad Sediq FARHANG, Pierre GENTELLE, Sayed Qassem RESHTIA, Olivier ROY et Francine TISSOT. AFGHANISTAN [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AFGHANISTAN, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

AÏ KHANOUM

- Écrit par Paul BERNARD

- 1 298 mots

Aï Khanoum (Tépé) est le nom local (« butte de Dame Lune ») du site d'une grande ville coloniale grecque dans l'Afghanistan du Nord, que fouille la Délégation archéologique française en Afghanistan (P. Bernard, C.R. Adadémie inscriptions et belles-lettres, 1966, pp. 127-133...

-

AÏMAG, ethnie

- Écrit par Jean-Luc BLANC

- 937 mots

Parmi les peuples d'Afghānistān, les Aïmag (ou Aïmaq) sont les moins connus. En l'absence de tout recensement, on évalue leur nombre à plus de 480 000 (et plus de 170 000 en Iran). Habituellement, on les désigne sous le terme de Char Aïmag ou Quatre-Tribus, lesquelles sont les Djamshidi, les Firouz-Kohi,...

-

ALLEMAGNE (Politique et économie depuis 1949) - L'Allemagne unie

- Écrit par Étienne DUBSLAFF, Universalis, Anne-Marie LE GLOANNEC

- 9 694 mots

- 4 médias

...immédiatement son allié américain de sa « solidarité illimitée ». Son gouvernement engage des forces spéciales de la Bundeswehr (KommandoSpezialkräfte) en Afghanistan, dans l'opération Enduring Freedom (Liberté immuable) de lutte contre le terrorisme international, puis dans la Force internationale... -

AL-QAIDA

- Écrit par Jean-Pierre FILIU

- 1 087 mots

...terre sainte d'Arabie, ce qui permet d'habiller le projet révolutionnaire antisaoudien dans une rhétorique hostile aux États-Unis. C'est aussi depuis l' Afghanistan que Ben Laden et al-Zawhiri établissent en février 1998 le « Front islamique mondial pour le djihad contre les juifs et les croisés ». Ils... - Afficher les 62 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- STŪPA

- PIERRE, sculpture

- SÉCHERESSE

- MIGRANTS

- GROUPE, sculpture

- MONUMENTALE SCULPTURE

- ASIE CENTRALE, peinture

- ASIE CENTRALE, sculpture

- ASIE CENTRALE, architecture

- BRONZE, sculpture

- SÉGRÉGATION

- GANDHARA ART DU

- KUSANA ou KOUCHAN ART

- OR ORFÈVRERIE D'

- BOUDDHIQUE ART

- HEKMATYAR GULBUDDIN (1947- )

- ISLAMISME

- TARAKI NOUR MOHAMMED (1917-1979)

- DOSTOM RASHID (1955- )

- FRISE

- PERSAN, langue

- SCULPTURE RELIGIEUSE

- DÉCORATION ARCHITECTURALE

- SCULPTURE DÉCORATIVE

- FONDAMENTALISME MUSULMAN

- MILICE

- SAKA

- ATTENTAT

- LAPIS-LAZULI

- HELLÉNISTIQUE ART

- BRIQUE, architecture

- STÈLE

- TURCO-MONGOLES TRIBUS

- GENGIS-KHAN TEMÜDJIN, grand-khan des Mongols (1155 ou 1167-1227)

- KIRGHIZES

- GENGISKHANIDES LES

- INTERVENTIONS MILITAIRES

- SOMPTUAIRES ARTS

- CLIMATS ARIDES

- KANIṢKA, roi du Kusana (144 env.-env. 152)

- JUSTICE INSTITUTIONS DE LA

- GUERRES D'INDÉPENDANCE & INSURRECTIONS PATRIOTIQUES

- PASTORALE CIVILISATION

- GUERRE CIVILE

- OMAR MOHAMED

- MARBRE, sculpture

- GHŪRIDES LES (XIIe s.)

- INDO-SCYTHE ROYAUME (Ier s. av. J.-C.-env. IVe s.)

- CHANDRAGUPTA, roi de l'Inde (313-289 av. J.-C.)

- NĀDIR SHĀH (1880-1933) roi de l'Afghanistan (1929-1933)

- HINDOU-KOUCH

- STEPPE

- COMMERCE, histoire

- CULTURE IRRIGUÉE

- AMANULLAH (1892-1960) roi d'Afghanistan (1919-1929)

- ANGLO-AFGHANES GUERRES (1838-1839, 1878 et 1919)

- MOULAGE

- MUNDIGAK SITE PRÉHISTORIQUE DE

- SHOTORAK MONASTÈRE DE

- SÉDENTARISATION

- FEMME

- ORIENT HELLÉNISTIQUE

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1801 à 1914

- ROYAUME-UNI, histoire, de 1945 à nos jours

- TEMPLE, Asie centrale

- OXUS

- TERRE, architecture

- TRANSOXIANE

- MODELAGE

- BRONZE ART DU

- CELLA

- PERSE, histoire : Antiquité

- PERSE, histoire : de 651 à 1501

- PERSE, histoire : de 1501 à 1925

- AIDE ÉCONOMIQUE

- GUERRE ÉCONOMIE DE

- RÉPRESSION

- PARCHAM, parti afghan

- ABDUL RAHMAN (1844-1901) souverain d'Afghanistan (1880-1901)

- HABIBULLAH (1872-1919) souverain d'Afghanistan (1901-1919)

- ASHRAF (mort en 1730) shāh de Perse (1725-1730)

- MAHMOUD (mort en 1725), shāh d'Iran (1722-1725)

- MIR WAÏS ou WAYS (1675-1715)

- TIMŪR SHĀH ou TIMOUR SHAH (1746-1793) roi d'Afghanistan (1773-1793)

- KART DYNASTIE DE HERĀT (1245-1389)

- DURANI ou DURRANI DYNASTIE DES

- EUTHYDÈME, roi de Bactriane (225-190 av. J.-C.)

- ASIE CENTRALE ART DE L'

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1801 à 1914

- GRANDE-BRETAGNE, histoire, de 1945 à nos jours

- TALIBANS

- DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

- EXODE RURAL

- BOUDDHA REPRÉSENTATIONS DU

- CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

- KHALQ, parti afghan

- VILLE, urbanisme et architecture

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- BOUDDHISME INDIEN

- GHILZAI, tribu afghane

- YA‘KŪB BEN LAYTH AL-ṢAFFĀR (IXe s.)

- URSS, vie politique et économique

- MILITAIRE ARCHITECTURE

- AHMAD SHAH (1722?- 1773) roi de l'Afghanistan (1747-1773)

- SHUDJA SHAH (1780-1842) souverain d'Afghanistan (1803-1809 et 1839-1842)

- SHIR ALI KHĀN (1825-1879) roi de l'Afghanistan (1863-1879)

- TILLA-TEPE ou TILIA-TEPE TOMBES DE

- SURKH-KOTAL SITE ARCHÉOLOGIQUE DE

- TAPA-É-SHOTOR MONASTÈRE DE

- KAPIÇA ART DU

- PAÏTAVA MONASTÈRE DE

- KHAIR-KHĀNA SITE DE

- TAPA-SARDAR MONASTÈRE DE

- CONFLIT ARMÉ

- GROTTES BOUDDHIQUES

- DURGĀ, divinité hindoue

- TRAFIC DE DROGUE

- IRANIENNES LANGUES

- CORRUPTION

- ARCHITECTURE RELIGIEUSE

- SHARĪ‘A ou ŠARIA ou CHARIA

- ARGILE, sculpture

- TERRE CUITE, sculpture

- ABDULLAH ABDULLAH (1960- )

- UNAMA (Mission d'observation des Nations unies en Afghanistan)

- GHANI ASHRAF (1949- )