AMOU-DARIA

L'Amou-Daria draine la plus étendue des cuvettes hydrologiques de l'Asie moyenne ex-soviétique ; son bassin d'alimentation proprement dit s'étend en territoire fortement montagneux sur 227 800 kilomètres carrés, ce qui vaut au fleuve de rouler annuellement à son entrée dans la plaine 79 kilomètres cubes d'eau : le module est alors de 2 500 mètres cubes par seconde et le débit spécifique s'élève à 11 litres par seconde et par kilomètre carré.

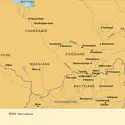

C'est que la source de la plus longue des deux branches supérieures de l'Amou-Daria est située au glacier Vrevski, sur le revers septentrional de l'un des contreforts orientaux de l'Hindou-Kouch à plus de 5 000 mètres d'altitude. Le torrent qui prend naissance ici, nommé d'abord Vakhdjir puis Vakhan-Daria, reçoit au 216e kilomètre de son cours le torrent Pamir, émissaire du lac Zorkoul, puis, sous le nom de Piandj (Cinq Rivières), sert un temps de frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. Long de 921 kilomètres, le Piandj draine un bassin de 113 500 kilomètres carrés dont l'altitude moyenne s'établit à 3 631 mètres et qui lui fournit, pour un module de 8,8 litres par seconde et par kilomètre carré, un débit moyen à l'embouchure de 1 050 mètres cubes par seconde. À la station de Tchoubek, le Piandj véhicule annuellement une charge de 38 millions de tonnes de débris solides arrachés à un bassin versant de 78 800 kilomètres carrés, la turbidité de ses eaux étant de 1,5 kilogramme par mètre cube. Le Vakhch, qui forme le deuxième bras du haut Amou-Daria, draine un bassin (39 100 km2) moins vaste que celui du Piandj et d'altitude moyenne plus basse (3 433 m), mais l'abondance des précipitations déversées sur les chaînes périphériques du Pamir-Alaï est telle que le fleuve qui y prend naissance dispose à sa confluence avec le Piandj, au 524e kilomètre de son cours, d'un débit moyen de 660 mètres cubes par seconde, correspondant à un module spécifique de 17,5 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin. L'abondance du débit, la vigueur des pentes, mais aussi la nature friable des roches du bassin valent aux eaux du Vakhch d'avoir une turbidité spécifique de 4,16 kilogrammes de matières solides par mètre cube, ce qui correspond à l'ablation annuelle de 2 680 tonnes de matière par kilomètre carré de bassin. Bien qu'ayant des capacités érosives différentes, les deux torrents dont la réunion donne naissance à l'Amou-Daria ont un même régime de type glaciaire, caractérisé par de hautes eaux bien soutenues durant le semestre chaud, le maximum se plaçant en juillet.

Au confluent, alors que les eaux du fleuve ont encore 1 437 kilomètres à parcourir, l'altitude n'est plus que de 300 mètres, si bien que l'écoulement se fait plus lent, dans un lit très large scindé en bras multiples au tracé divagant. L'Amou-Daria reçoit au long des premiers 400 kilomètres de son cours de plaine ses ultimes affluents : Kafirnigan (11 590 km2 de bassin, débit moyen de 190 m3/s), Soukhandaria (13 610 km2, 120 m3/s), Chirabad (2 950 km2, 7,5 m3/s). La Kachkadaria pas plus que le Zeravchan ne parviennent pas à rejoindre l'Amou-Daria qui recevait jadis leurs eaux, si bien que le débit de ce dernier s'appauvrit désormais régulièrement par l'évapotranspiration à la traversée du désert et par les canaux d'irrigation aménagés sur les terrasses alluviales du grand fleuve. Au long de ce premier tronçon en plaine, le régime du fleuve reste, pour l'essentiel, déterminé par celui du Piandj et du Vakhch qui lui apportent 85 p. 100 de ses eaux ; Kafirnigan et Soukhandaria connaissent quant à eux leur maximum de débit en fin de printemps, ce qui contribue à donner au régime du grand fleuve qui recueille leurs eaux les caractères du type glacio-nival.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre CARRIÈRE : agrégé de géographie, docteur d'État ès lettres

Classification

Pour citer cet article

Pierre CARRIÈRE. AMOU-DARIA [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

-

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND, Gilles DORRONSORO, Universalis, Mir Mohammad Sediq FARHANG, Pierre GENTELLE, Sayed Qassem RESHTIA, Olivier ROY, Francine TISSOT

- 37 316 mots

- 19 médias

...d'immenses cuvettes lacustres comme celle du Sistan, partagée entre l'Afghanistan et l'Iran, pour le bassin du Helmand, ou celle de l'Aral, pour l'Amou-Darya et ses affluents ; parfois elles se perdent dans les sables en de vastes deltas intérieurs qui ont précocement localisé de vastes ... -

ARAL MER D'

- Écrit par Universalis, Yves GAUTIER

- 2 372 mots

- 1 média

...raison de la diminution considérable de sa superficie et de son volume depuis une cinquantaine d'année. Cette évolution est principalement due au détournement à des fins d'irrigation (principalement pour la culture du coton) des eaux du Syr-Daria et de l'Amou-Daria, qui se jettent dans la mer d'Aral. -

ASIE (Géographie humaine et régionale) - Espaces et sociétés

- Écrit par Philippe PELLETIER

- 23 142 mots

- 4 médias

...Moyen-Orient et de l'Asie centrale est tournée vers la consommation locale, à l'exception de l'Ouzbékistan où la planification soviétique a transformé la plaine de l'Amou-Daria en monoculture de coton grâce à l'irrigation issue du fleuve, asséchant au passage la mer d'Aral. De fait, les... -

ASIE CENTRALE

- Écrit par Henri-Paul FRANCFORT, Frantz GRENET

- 9 700 mots

- 4 médias

Dans le bas Amu Darya, qui deviendra plus tard la Chorasmie, les sites néolithiques fouillés ou repérés ont été groupés sous la dénomination de culture de Kelteminar. Des sites comme ceux du Sarykamish ou comme Djanbas 7 ou Kavat 5, Lyavlyakan et Beshbulak font partie du millier de gisements néolithiques... - Afficher les 8 références

Voir aussi