RELATIVITÉ Relativité générale

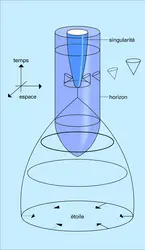

En physique, le vocable « relativité » recouvre deux concepts très différents. Celui de relativité restreinte (qui a remplacé la relativité galiléenne) spécifie la structure cinématique de l'espace-temps. Cette structure, d'abord suggérée par l'étude de l'électromagnétisme, a fourni un cadre général pour la description de toutes les autres lois fondamentales de la nature, à l'exception de la gravitation, dont la formulation constitue le domaine de la relativité générale. Cette dernière théorie apporte une modification profonde au concept d'espace-temps, lequel cesse d'être une arène neutre, servant de simple cadre de déploiement à l'existence et à l'évolution de la matière, pour devenir une entité dynamique, influencée par et influençant la distribution d'énergie qu'il contient, et évoluant au même titre que les autres champs physiques. Cependant, la relativité générale est restée longtemps en marge du développement général de la science, car elle apparaissait comme une théorie mal confirmée et peu utile. Cette situation a changé depuis les années 1960 grâce à divers facteurs : développement de la gravitation expérimentale, découverte des quasars, des pulsars, etc., exploration théorique du régime des champs gravitationnels forts (objets condensés, trous noirs) et de celui des champs gravitationnels rapidement variables (rayonnement gravitationnel). De plus, les tentatives modernes d'unification des interactions fondamentales dans le cadre de la théorie quantique des champs ont suscité des recherches nouvelles sur les rapports entre la relativité générale, la théorie quantique et les autres forces, stimulant par là la création, ou le développement, de nouvelles théories physiques, comme la supergravité ou la théorie des cordes.

Principe d'équivalence

Masse inertielle et masse gravitationnelle

Le fait expérimental fondamental qui a conduit à la relativité générale est l'égalité entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Les expériences de Galilée sur la chute des corps suggéraient déjà que l'accélération due au champ de gravitation de la Terre est indépendante de la masse et de la nature des corps. Les premières expériences modernes démontrant cette égalité avec une haute précision sont celles du baron Roland von Eötvös. La précision de ce type d'expérience a été considérablement affinée par Robert H. Dicke et Vladimir B. Braginskii (qui utilisaient l'accélération due au champ de gravitation du Soleil) et, plus récemment, par Eric G. Adelberger. On sait maintenant, grâce à ces expériences extrêmement délicates, que le rapport entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle (qui est constante pour chaque substance) est une constante universelle pour toute la matière, la précision de mesure atteinte (de l'ordre de 10—12) étant l'une des meilleures de toute la physique. Afin de comprendre la signification de ce résultat, il convient d'examiner la définition des deux types de masse dans la dynamique galiléenne de Newton. On y suppose que tout corps possède une masse inertielle spécifique mI qui mesure sa réponse à la sollicitation de n'importe quelle force extérieure. Elle est déterminée de façon purement cinématique par la loi d'action et de réaction, qui entraîne la loi de conservation de la quantité de mouvement : Relativement à un corps de référence (m0I), le rapport mI/m0I est l'inverse de celui des variations de leurs vitesses au cours d'une collision élastique mutuelle ; quant à la masse gravitationnelle mg, elle intervient dans l'expression du mouvement d'une particule soumise à une force particulière, la gravitation. Cette masse détermine l'intensité de l'attraction éprouvée par ce corps dans un champ de potentiel gravitationnel U au [...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Thibault DAMOUR : directeur de recherche au C.N.R.S., professeur à l'Institut des hautes études scientifiques, Bures-sur-Yvette, membre correspondant de l'Académie des sciences

- Stanley DESER : docteur en sciences, Harvard, docteur honoris causa, université de Stockholm, Fellow American Physical Society

Classification

Pour citer cet article

Thibault DAMOUR et Stanley DESER. RELATIVITÉ - Relativité générale [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

THÉORIE DE LA RELATIVITÉ, en bref

- Écrit par Bernard PIRE

- 175 mots

- 1 média

Albert Einstein propose, en 1905, la théorie de la relativité restreinte comme un nouveau cadre pour décrire de façon cohérente les phénomènes physiques mettant en jeu des vitesses proches de celle de la lumière. En imposant l'universalité de la vitesse de la lumière, la relativité restreinte...

-

ANTIMATIÈRE

- Écrit par Bernard PIRE, Jean-Marc RICHARD

- 6 931 mots

- 4 médias

...les spéculations hardies et l'analyse critique rigoureuse, fut nécessaire pour élaborer cette théorie. Le début du siècle vit naître la théorie de la relativité, qui modifie notre conception de l'espace et du temps, établit l'équivalence entre masse énergie, et corrige la mécanique classique lorsque... -

ATOME

- Écrit par José LEITE LOPES

- 9 140 mots

- 13 médias

...étaient publiés, deux théories, formulées quelques années auparavant, retenaient l'attention des physiciens : la théorie des quanta de Planck (1901) et la théorie de la relativité d' Einstein (1905). Les travaux de Poincaré, de Lorentz et d'Einstein conduisirent, au début du xxe siècle, à la... -

CONTINU & DISCRET

- Écrit par Jean-Michel SALANSKIS

- 7 672 mots

...le discours qu'elle tient. L'interférence entre ce que dit la physique et le sens philosophique du continu, du discret et de leur opposition est devenue plus flagrante avec l'apparition des deux grandes théories « révolutionnaires » du début de ce siècle : larelativité et la mécanique quantique. -

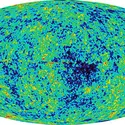

COSMOLOGIE

- Écrit par Marc LACHIÈZE-REY

- 9 300 mots

- 6 médias

...fait contradictoire avec l'idée d'espace absolu et rigide que la physique newtonienne considérait, et que seule permettait d'appréhender la théorie de la relativité générale. Mais l'impact de cette théorie, ainsi que celui de la relativité restreinte, dépassait la simple introduction de la notion d'expansion,... - Afficher les 44 références

Voir aussi

- HORLOGES ATOMIQUES

- FRÉQUENCE, physique

- PROPAGATION DES ONDES

- REPÈRES ou RÉFÉRENTIELS, mécanique

- TENSEURS

- COUPLAGE CONSTANTE DE

- SUPERSYMÉTRIE

- INTERFÉROMÉTRIE

- ACCÉLÉRATION

- CHRISTOFFEL SYMBOLES DE

- CHAMP GRAVITATIONNEL

- ATTRACTION UNIVERSELLE

- POTENTIEL DE GRAVITATION

- DÉCALAGE SPECTRAL

- ÉTOILES BINAIRES ou ÉTOILES DOUBLES PHYSIQUES

- COORDONNÉES, physique

- CHAMPS THÉORIE QUANTIQUE DES

- ÉNERGIE CONSERVATION DE L'

- FERMIONS

- INVARIANCE, physique

- BOSONS

- ÉTOILES À NEUTRONS

- VIRGO, expérience scientifique

- LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory)

- LORENTZ TRANSFORMATIONS DE

- QUANTIQUE MÉCANIQUE

- ÉNERGIE DE LIAISON

- TENSORIEL CALCUL

- DÉRIVÉE COVARIANTE

- EINSTEIN ÉQUATIONS D'

- CONNEXION LINÉAIRE

- EÖTVÖS LORÁNT (1848-1919)

- RELATIVITÉ GÉNÉRALE

- INTERACTIONS FONDAMENTALES

- EFFONDREMENT GRAVITATIONNEL

- BRISURE DE SYMÉTRIE

- POISSON ÉQUATION DE

- APPROXIMATION

- UNIFICATION DES FORCES OU DES INTERACTIONS FONDAMENTALES

- ORBITE, mécanique céleste

- ÉQUIVALENCE PRINCIPE D'

- NEWTON LOIS DE, mécanique

- RAIE SPECTRALE

- INTERACTION GRAVITATIONNELLE

- MASSE INERTIELLE

- MASSE GRAVITATIONNELLE

- PENROSE ROGER (1931- )

- CONSTANTE COSMOLOGIQUE

- SUPERGRAVITÉ

- SINGULARITÉS, mathématiques

- BOSONS DE JAUGE

- COURBURE DE L'ESPACE-TEMPS

- PULSARS BINAIRES

- RUFFINI REMO (1942- )

- CARTER BRANDON (1942- )

- BEKENSTEIN JACOB (1947-2015)