QUASARS

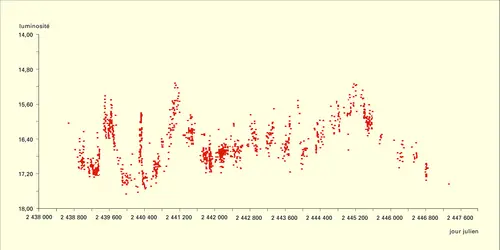

La nature des quasars, découverts en 1961, reste énigmatique malgré les très nombreux travaux théoriques et observationnels qui leur ont été consacrés. La luminosité de certains d'entre eux est extrêmement élevée : elle peut atteindre plus de mille fois celle des galaxies les plus brillantes. Pourtant, ces objets ont de très faibles dimensions : ils sont au moins cent mille fois plus petits que les galaxies elles-mêmes. Une théorie a été formulée pour expliquer ce phénomène : les quasars seraient des trous noirs, c'est-à-dire des corps extrêmement compacts, situés dans le noyau des galaxies et dont la masse pourrait être, dans certains cas, égale à dix milliards de fois celle du Soleil. L'énergie serait libérée par du gaz interstellaire tombant sur ces corps à la surface desquels le champ gravitationnel est énorme.

La découverte des quasars

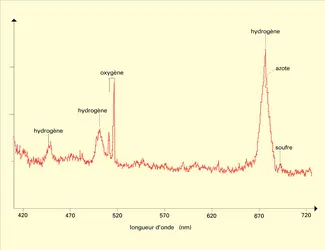

L'établissement des premières cartes radio du ciel, dans les années 1950, a montré qu'il existait deux classes principales de radiosources. La première classe était constituée de sources concentrées dans le plan galactique ; cette distribution particulière montrait qu'il ne pouvait s'agir que d'objets situés dans notre Galaxie, ce qui a été très rapidement confirmé lorsqu'on a pu prouver que le rayonnement observé provenait d'objets de nature bien connue, nuages d'hydrogène ionisé et restes de supernovae. Cependant, une partie des sources découvertes avec les radiotélescopes primitifs de l'époque était distribuée de façon isotrope sur la voûte céleste ; il pouvait s'agir d'objets dont la distance au Soleil était très petite par rapport à l'épaisseur du disque de notre Galaxie (les étoiles les plus brillantes, donc les plus proches, sont elles aussi distribuées uniformément sur tout le ciel), mais il était également possible que ces radiosources soient au contraire situées à de très grandes distances, bien au-delà des limites de notre Galaxie, leur distribution, comme celle des galaxies, reflétant l'homogénéité et l'isotropie de l'Univers. L'amélioration des techniques permit rapidement de localiser les plus intenses de ces radiosources avec une précision suffisante pour qu'il apparaisse que certaines d'entre elles coïncidaient avec des galaxies qui étaient toujours des galaxies elliptiques, jamais des spirales. Cependant, dans certains cas, aucune galaxie n'était visible à l'emplacement de la radiosource, même sur les photographies obtenues avec les télescopes les plus puissants. Puis, en 1961, la précision des mesures de positions s'étant encore améliorée, on put montrer que deux radiosources, 3C 48 et 3C 273, coïncidaient avec des objets que rien, sur des photographies, ne distinguait d'une étoile (3C désigne le troisième catalogue de radiosources établi par le Mullard Radio Astronomy Laboratory de l'université de Cambridge, en Angleterre, dirigé alors par Martin Ryle, qui obtint en 1974 le prix Nobel de physique ; le nombre qui suit est le numéro d'ordre de la source dans le catalogue). S'agissait-il de radioétoiles ? On sait que le Soleil est un émetteur d'ondes radio ; c'est même la source la plus intense du ciel. Cependant, une étoile identique au Soleil, mais située à la distance des étoiles les plus proches, ne serait pas détectable, même avec les radiotélescopes les plus sensibles. Si 3C 48 et 3C 273 étaient des radioétoiles, leur luminosité radio devait donc être considérablement plus élevée que celle du Soleil. Pour répondre à cette question, on étudia les spectres optiques de ces deux objets. Le résultat fut surprenant : ces spectres ne ressemblaient à ceux d'aucune étoile connue. Ils étaient caractérisés par des raies en émission, mais ces raies n'étaient pas celles qui sont produites par les atomes les plus abondants – hydrogène, [...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe VÉRON : astronome à l'Observatoire de Haute-Provence, ancien élève de l'École polytechnique, docteur ès sciences

Classification

Pour citer cet article

Philippe VÉRON. QUASARS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

DÉCOUVERTE DES QUASARS

- Écrit par James LEQUEUX

- 296 mots

Les premières cartes radio du ciel, élaborées dans les années 1950 et 1960, montrent que, en dehors des sources radio appartenant à notre Galaxie et d'objets identifiés à d'autres galaxies, il existe des sources de petit diamètre apparent qui coïncident avec des objets d'apparence...

-

ASTROMÉTRIE

- Écrit par Jean KOVALEVSKY

- 6 512 mots

- 9 médias

-

ASTRONOMIE

- Écrit par James LEQUEUX

- 11 339 mots

- 20 médias

-

GAIA, mission

- Écrit par François MIGNARD

- 6 981 mots

- 4 médias

Pour positionner les étoiles, le système de référence utilisé reposait sur la position de 2 000 quasars (galaxies très éloignées et sans mouvement apparent sur le plan du ciel) localisés avec précision pour la première fois dans le domaine visible, et donc accessibles directement à l’immense majorité... -

GALAXIES

- Écrit par Danielle ALLOIN, André BOISCHOT, François HAMMER

- 10 087 mots

- 13 médias

...été découvertes en 1963 grâce à leur émission radioélectrique. Elles sont impossibles à distinguer des étoiles sur les clichés du ciel, d'où leur nom de quasars (abrégé de quasi stellar radio sources). Dans le domaine des ondes radio, elles se caractérisent par une émission très intense provenant d'une... - Afficher les 16 références

Voir aussi

- GAZ INTERSTELLAIRE

- ONDES RADIOÉLECTRIQUES ou ONDES HERTZIENNES

- ASTROPHYSIQUE

- RAIES D'ÉMISSION, astronomie

- LUMINOSITÉ

- ÉMISSION, physique

- MAGNITUDE, astronomie

- DÉCALAGE SPECTRAL

- SPECTROSCOPIE, astronomie

- ÉTOILES BINAIRES ou ÉTOILES DOUBLES PHYSIQUES

- RADIOGALAXIES

- ÉTOILES À NEUTRONS

- SEYFERT GALAXIES DE

- ACCRÉTION, astrophysique

- SOURCES X, astronomie

- DISTANCE, astronomie

- ASTRONOMIE HISTOIRE DE L'

- GALAXIES ELLIPTIQUES

- NOYAU DE GALAXIE

- SEYFERT CARL KEENAN (1911-1960)

- RAIE SPECTRALE

- EXPANSION DE L'UNIVERS

- ÂGE DE L'UNIVERS

- TROUS NOIRS MASSIFS ET SUPERMASSIFS

- NOYAU ACTIF DE GALAXIE