GRÈCE ANTIQUE (Civilisation) La religion grecque

La première moitié du Ier millénaire

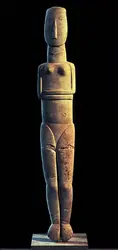

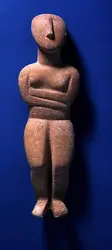

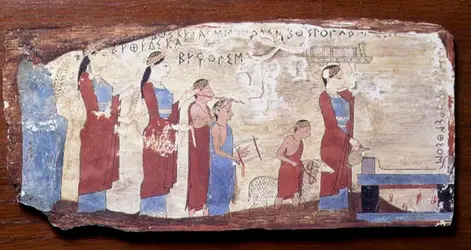

Malgré les migrations doriennes, on note la survivance profonde de la religion mycénienne non seulement dans des régions épargnées par les migrations (Attique, Arcadie, Chypre) ou peuplées par des non-Doriens (Ionie), mais encore dans des zones profondément dorisées (Crète, ou même Sparte, où l'on honore une Dame créto-mycénienne, maîtresse de fécondité et de fertilité, Artémis Orthia). Grâce à ses séductions et à son adaptation aux besoins des communautés agro-pastorales, cette religion se maintient dans ce qu'elle avait d'essentiel, le culte de grandes divinités féminines, les épreuves des enfants divins, les mystères qui assurent le salut éternel.

Enrichissement du panthéon

Cependant deux facteurs nouveaux interviennent et exercent des actions contradictoires.

D'une part, les Doriens (un nouveau ban de Grecs, donc d'Indo-Européens) accusent le caractère indo-européen de la religion, assurant derechef aux dieux une certaine prépondérance sur les déesses, ce qui donne au panthéon son équilibre définitif : Zeus passe au tout premier plan, tandis qu'un dieu plus chthonien comme Poséidon marque une nette régression (plusieurs régions du monde grec font même de lui un dieu déchu).

D'autre part, les influences asiatiques sont considérables, en raison des grandes migrations qui peuplent de Grecs Chypre et la bordure côtière de l'Anatolie, ce qui renforce les contacts entre les deux rives de l'Égée. Ces apports peuvent paraître jouer dans le même sens que les précédents (un dieu mâle, Apollon, se substitue aux déesses dans de nombreux sanctuaires) ; en fait ils véhiculent une religion anatolienne ou sémitique très proche de celle du IIe millénaire.

D'Orient proviennent deux nouveaux dieux, qui ne sont pas mentionnés dans les tablettes mycéniennes mais jouent déjà un rôle important dans l'œuvre d'Homère, ce qui permet de placer leur introduction vers 1000 au plus tard. Apollon est un Lycien que l'on voit s'installer dans de grands sanctuaires, au détriment de déesses créto-mycéniennes, ramenées au second plan, mais non éliminées : dès 1000, il s'implante sans violence à Délos, au cœur de l'archipel, conservant auprès de lui Artémis, qui l'y avait précédé et dont on fait vite sa sœur, et leur mère Léto ; c'est un peu plus tard, vers 800 sans doute, qu'il prend possession de Delphes après un combat contre la femme-dragon Python qui gardait les lieux pour la Terre-Mère, comme le raconte le bel « hymne homérique » à Apollon. Ces deux sanctuaires resteront les centres principaux de son culte.

Aphrodite n'est autre que la transposition de la Phénicienne Astarté, une déesse sémitique de l'amour, des énergies vitales, fertilisantes et fécondantes, et de la mer. Les Grecs la connaissent à Chypre, véritable creuset des diverses civilisations de la Méditerranée orientale, où ils placeront son lieu de naissance. Le premier temple dressé en Grèce en l'honneur d'Aphrodite l'est dans l'île de Cythère, d'où elle rayonne rapidement sur le continent. Bien que l'origine du mot Aphrodite soit discutée, il est probable que c'est une déformation d'Astarté et qu'ainsi la déesse a conservé son nom asiatique, comme c'est aussi le cas d'Apollon.

Un peu plus tard, les Grecs annexent deux Grandes Mères asiatiques, Hécate, une Carienne, et Cybèle, la Mère des dieux, une Phrygienne qui est sans doute très tôt identifiée avec la Crétoise Rhéa, mère de Zeus.

Il y a donc un incontestable enrichissement du panthéon. D'autres évolutions se constatent : certaines divinités féminines de l'époque créto-mycénienne sont réduites à l'état de déesses secondaires, telle Ilithyie, une déesse-fille (fille d'Héra) qui est désormais étroitement spécialisée dans[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André-Jean FESTUGIÈRE : ancien membre de l'Institut, ancien directeur d'études à l'École pratique des hautes études (Ve section)

- Pierre LÉVÊQUE : professeur émérite de l'université de Franche-Comté

Classification

Pour citer cet article

André-Jean FESTUGIÈRE et Pierre LÉVÊQUE. GRÈCE ANTIQUE (Civilisation) - La religion grecque [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BLASPHÈME

- Écrit par Thomas HOCHMANN

- 7 019 mots

- 5 médias

Dans la Grèce antique, le manque de respect envers les dieux pouvait conduire à la mort. Le procès de Socrate et sa condamnation à la peine capitale en sont l’illustration la plus connue. Si les Grecs ne parlaient pas à cet égard de « blasphème », mais d’« asébie » – άσέβεια, l’incrimination retenue... -

L'ÂGE DES CASERNES (Michel Auvray) - Fiche de lecture

- Écrit par Carole LABARRE

- 953 mots

« La conscription est bel et bien morte, prête à être rangée au musée militaire, aux côtés de l'arbalète, du sabre ou de l'ost féodal. » Par ces mots, Michel Auvray prend acte de la décision radicale annoncée par Jacques Chirac le 22 février 1996, programmant la suspension du ...

-

LES GRECS EN OCCIDENT (exposition)

- Écrit par Claude ROLLEY

- 1 364 mots

Après Les Phéniciens en 1988 et Les Celtes en 1991, Les Grecs en Occident (du 23 mars au 8 décembre 1996) a constitué la troisième exposition archéologique du Palazzo Grassi – la fondation culturelle de Fiat à Venise. Le thème avait été choisi plusieurs années auparavant ; des aléas divers,...

-

RÖMER THOMAS (1955- )

- Écrit par Christophe NIHAN

- 1 061 mots

- 1 média

...depuis 2010 d’explorer plusieurs thématiques anthropologiques, historiques et sociales de toute première importance (Les Vivants et leurs morts, 2012). La Grèce antique et le monde hellénistique représentent un autre versant majeur de cette approche comparatiste, ainsi qu'en témoignent les travaux réalisés...

Voir aussi

- DIEUX & DÉESSES

- GREC ART

- IACCHOS

- INDO-EUROPÉENS, peuple

- INHUMATION

- CLISTHÈNE (env. 600-570 av. J.-C.) tyran de Sicyone

- CHŒUR, théâtre

- ÇATAL ou CHATAL HÜYÜK, site archéologique

- RELIGION POPULAIRE

- COLONISATION ANTIQUE

- TEMPLE

- THÉOCRITE (320-250 av. J.-C.)

- GRECQUE RELIGION

- RITES FUNÉRAIRES

- TRAGÉDIE ANTIQUE

- COMÉDIE ANTIQUE

- VÉNUS PALÉOLITHIQUES

- MANTIQUE

- ASTARTÉ

- PARTHÉNON

- CITÉ ANTIQUE

- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE

- HERMÈS TRISMÉGISTE

- THIASE

- THALYSIES FÊTE DES

- POLIADES DIVINITÉS

- FERTILITÉ & FÉCONDITÉ RITES & DIVINITÉS DE LA

- CRÉTOISE RELIGION

- PYTHIE

- RÉSURRECTION

- DÉMESURE

- BENDIS

- ÉGYPTIENNE RELIGION

- ÉRANOI

- DOMESTIQUE CULTE

- DACTYLES

- COURÈTES

- ORIENT HELLÉNISTIQUE

- MYSTÈRES RELIGIONS DITES À

- TOMBE

- TEMPLE, Grèce antique

- GREC THÉÂTRE

- JEUX ANTIQUES

- IDOLE

- BRONZE ART DU

- MORTS CULTE DES

- SYMBOLISME ANIMALIER

- CHTHONIENNES DIVINITÉS

- PERSÉPHONE ou KORÈ

- GRECQUE MYTHOLOGIE

- HÉROS, mythologie grecque

- HYBRIS

- HÉROS & IDOLES

- TAUREAU SYMBOLISME DU

- GRECQUE SCULPTURE

- GRECQUE ARCHITECTURE

- TYCHÉ, mythologie

- SANCTUAIRE