ARABE (MONDE) Littérature

La littérature de l'espace

La littérature qu'il est convenu d'appeler géographique est fille du califat abbasside qui s'installe à Bagdad au milieu du viiie siècle. Elle procède, pour l'essentiel, de la nécessité d'appréhender l'espace couvert par l'autorité souveraine, et de le situer par rapport aux espaces voisins, byzantin, turc, indien, africain ou européen : l'administration de l'Empire, et aussi les besoins du commerce, la connaissance des routes et des relais, sur terre, sur les fleuves et sur les mers imposent de saisir la réalité vivante de l'espace des hommes. Mais la géographie arabe, en tant que fille de Bagdad, participe aussi des rencontres qui marquent le siècle, de l'ouverture à des mondes qui relèvent de l'histoire autant que de la carte. À côté de l'espace géographique que cette littérature entend décrire, il existe aussi un espace culturel dont elle est tributaire et qui regroupe, avec le trésor de l'Arabie, païenne ou musulmane, des fragments hérités de la Grèce ou de la Babylonie antiques, de l'Iran et de l'Inde.

Les champs et les fonctions

Des premières décennies du viiie siècle aux approches de l'an mil, on peut distinguer, sommairement, cinq géographies de langue arabe, définies par le champ qu'elles assignent à l'espace étudié.

Descriptions du monde

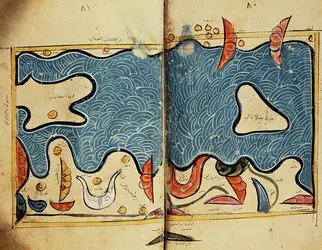

La plus ambitieuse, et la première en date, vise l'espace total, celui de la terre des hommes. L'impulsion décisive naît ici de la fondation, par le calife al-Ma'mūn (813-833), de la maison de la Sagesse ( Bayt al-ḥikma), sorte d'institut avant la lettre qui regroupe bibliothèques et savants des disciplines les plus diverses. La géographie grecque de Ptolémée passe ainsi en arabe, et sa description de la terre s'accroît, du côté de l'Orient, des nouvelles données acquises sur le terrain, d'une part, de la géographie et de l'astronomie indiennes, d'autre part. De là naît, avec des savants comme al-H̲uwārizmī, ce que l'on appelle l'image de la terre (ṣūrat al-arḍ), laquelle se propose la représentation de notre globe accompagnée, le cas échéant, d'une brève évocation de ses principaux fleuves, lacs, mers, sources et villes, le tout réparti en sept zones (« climats », iqlīm) que l'on dispose du sud au nord en partant de l'équateur, l'hémisphère austral, mal connu, étant laissé en dehors.

Relations des pays lointains

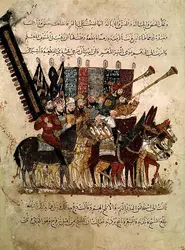

D'autres auteurs se proposent l'espace étranger au monde de l'Islam. Les marchands, d'abord, qui suivent la voie royale du grand commerce lointain vers les mers de l'Inde et de la Chine, et qui rapportent de leurs voyages une foule de renseignements sur les pays visités, leurs sociétés et leurs mœurs, les produits achetés, les escales, les itinéraires et la navigation. Le modèle du genre est la Relation de la Chine et de l'Inde (Aẖbāraṣ-Ṣīnwal-Hind), composée au milieu du ixe siècle. À côté des marins, y apparaissent les voyageurs de la terre, les curieux, les agents de renseignements et les prisonniers revenus de Byzance, auxquels nous sommes redevables de diverses données sur la dangereuse voisine de l'Islam ; enfin, les ambassadeurs, représentés par la relation d' Ibn Faḍlān, qui fit partie, dans les années 921-922, d'une mission envoyée par le califat de Bagdad auprès des Bulgares de la Volga, et dont l'extraordinaire récit nous parle, non seulement de ce peuple, mais encore des H̲a̱zars de la Caspienne, des Russes (Rūs) et de certaines tribus turques.

Littérature du Domaine (« mamlaka »)

Un tournant majeur de la littérature géographique arabe se situe au début du xe siècle, lorsqu'un Iranien, al-Balẖī, décide de composer un atlas des pays d'Islam et d'eux seuls : avec lui, avec ses successeurs, l'espace de[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jamel Eddine BENCHEIKH : professeur à l'université de Paris-IV

- Hachem FODA : docteur ès lettres, maître de conférences de littérature arabe à l'université de Paris-VIII

- André MIQUEL : professeur au Collège de France

- Charles PELLAT : professeur à l'École des langues orientales

- Hammadi SAMMOUD : professeur à l'université de Tunis et à l'université de Paris-VIII

- Élisabeth VAUTHIER : maître de conférences, H.D.R.

Classification

Pour citer cet article

Jamel Eddine BENCHEIKH, Hachem FODA, André MIQUEL, Charles PELLAT, Hammadi SAMMOUD et Élisabeth VAUTHIER. ARABE (MONDE) - Littérature [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND, Gilles DORRONSORO, Universalis, Mir Mohammad Sediq FARHANG, Pierre GENTELLE, Sayed Qassem RESHTIA, Olivier ROY, Francine TISSOT

- 37 316 mots

- 19 médias

Les Arabes entrèrent en Afghanistan vers le milieu du viie siècle sur deux fronts parallèles : par la ville de Herat au nord et par la province du Sistan au sud. De Herat, ils poussèrent vers Balkh, chef-lieu de l'ancienne Bactriane, où ils se heurtèrent aux Turcs, qui s'y étaient établis après la destruction... -

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale

- Écrit par Roland POURTIER

- 21 496 mots

- 29 médias

...occupent les rives européennes et asiatiques de la Méditerranée. Elles ont connu des brassages millénaires. Les différences qui existent entre Berbères et Arabes, par exemple, sont de nature historique et culturelle. Dans les confins méridionaux, les métissages ont été fréquents entre les Blancs et les... -

AFRIQUE (Histoire) - De l'entrée dans l'histoire à la période contemporaine

- Écrit par Hubert DESCHAMPS, Jean DEVISSE, Henri MÉDARD

- 9 654 mots

- 6 médias

Après la mort du Prophète, les Arabes, maîtres du Proche-Orient, envahissent l'Égypte en 640, puis la Cyrénaïque d'où ils lancent des reconnaissances jusqu'aux abords du lac Tchad. En 670, ils fondent Kairouan, dans l'ancienne province d'Africa, alors dénommée Ifriqiya. Ayant vaincu... -

ALGÉRIE

- Écrit par Charles-Robert AGERON, Universalis, Sid-Ahmed SOUIAH, Benjamin STORA, Pierre VERMEREN

- 41 835 mots

- 25 médias

Tandis que, dans l'Algérie occidentale, se reconstituaient de grandes confédérations berbères, les Arabes venus d'Égypte pénétrèrent, dès 647, dans le Maghreb. Mais ce fut seulement en 683 que la grande armée de Sidi ‘Oqba en entreprit la conquête. Byzantins et Berbères, souvent alliés, résistèrent... - Afficher les 39 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- BUSTĀNĪ BUṬRUS AL- (1819-1883)

- CHIDYĀQ AHMAD FĀRIS AL- (1804-1888)

- GĪṬĀNĪ JAMĀL AL- (1945- )

- HARRĀṬ EDOUARD AL- (1926-2015)

- JUBRĀN ou DJUBRĀN HALĪL JUBRĀN (1883-1931)

- KANAFĀNĪI GASSĀN (1936-1972)

- LIBANAISE LITTÉRATURE

- MĪNAH ḤANNĀ (1924-2018)

- WANNŪS SA‘D ALLAH (1941-1997)

- ZAYDĀN JURJĪ (1861-1914)

- RÉALISME, littérature

- PERSANE LITTÉRATURE

- YĀZIJĪ ou YĀZIDGĪ NĀṢĪF AL- (1800-1871)

- QAṢĪDA

- MAGHRÉBINES LITTÉRATURES

- MU‘ALLAQĀT

- MUWAYLIḤĪ AL- (1868-1930)

- MUWASHSHA

- ZIRYĀB (789?-857)

- ARABE LITTÉRATURE

- ADAB

- BAŠŠAR IBN BURD (714 env.-785)

- IDRĪS YŪSUF (1927-1991)

- IBN ABD RABBIH (860-940)

- IBN SUHAYD (mort en 1035)

- MU‘TAMID AL-, souverain abbadide (1069-1091)

- VOYAGEURS AU MOYEN ÂGE

- THÉÂTRE POPULAIRE

- REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

- ARABE THÉÂTRE

- MÉDIÉVAL LYRISME

- IBN AL-HAYTHAM, dit ALHAZEN (965-1039)

- TAIFAS ROYAUME DES

- ISLAM SCIENCES DE L'

- ROMAN & SOCIÉTÉ

- ORALE LITTÉRATURE

- HĀJJ UNSĪ AL- (1937-2014)

- ÉGYPTIENNE LITTÉRATURE, époque moderne

- MIMÉSIS

- ARABE LANGUE

- LÉGENDES

- POÉSIE ARABE

- SATIRE, genre poétique

- ORIENTALISME, langues et civilisations

- POÉSIE DE COUR

- ENCYCLOPÉDIQUE LITTÉRATURE ARABE

- ESPAGNE, histoire : Moyen Âge, jusqu'au XIIe s.

- MÉDIÉVALES PHILOSOPHIES & THÉOLOGIES, jusqu'au XIIe siècle

- BALĀGHA

- ‘ARĪB IBN SAVERD (mort en 980)

- DJURDJANI ou ĞURGĀNĪ ‘ABD AL-KĀHIR AL- (mort en 1078)

- KHAṬĀBA

- IBN AL-HAṬĪB ou KHATĪB LISĀN AL-DĪN (1313-1374)

- IBN BASSĀM (mort en 1147)

- QARṬĀĞANNĪ ḤĀZIM AL- (mort en 1285)

- TAKHYĪL

- IRANIENNES LITTÉRATURES

- IMITATION, poétique

- PANÉGYRIQUE

- PALESTINIENNE LITTÉRATURE

- ISLAMIQUES THÉOLOGIE ET PHILOSOPHIE

- GÉOGRAPHIE ARABE