CROISSANCE, biologie

Particularités de la croissance chez les végétaux

Végétaux inférieurs

Les végétaux inférieurs sont des plantes n'ayant ni racines, ni feuilles, ni tiges anatomiquement définies. L'organisme est un thalle, de forme filamenteuse, aplatie ou plus complexe.

Parmi ces organismes, les moins différenciés morphologiquement, par exemple l'algue verte Ulva lactuca ont en principe une croissance diffuse. Elle dépend de circonstances extérieures favorables (température de l'eau assez élevée, éclairement suffisant, présence de nutriments minéraux, tels les nitrates). Le développement est alors saisonnier et son caractère opportuniste le rend volontiers « explosif » : ce sont les « marées vertes », éphémères.

Les espèces à thalle hautement différencié par exemple l'algue brune Fucus vesiculosus sont pluriannuelles et leur croissance, très ralentie l'hiver, reprend au printemps à partir de ressources endogènes qui les rendent moins dépendantes de la conjoncture environnementale. L'agrandissement de ces plantes est fortement directionnel.

Végétaux supérieurs : cormophytes

Déroulement de la croissance

La ²vitesse de croissance des tiges est beaucoup plus lente chez les végétaux ligneux (en général un mètre par an dans les meilleures conditions) que chez les plantes herbacées (les tiges grimpantes des coloquintes atteignent quatre mètres de long en un an). Elle dépend de facteurs génétiques (races géantes et races naines du haricot ou du maïs) et également des conditions externes. D'autre part, la croissance d'un organe ne peut être considérée isolément ; il existe en effet des interactions entre organes (corrélations). Ainsi, des régulateurs de croissance, synthétisés dans les feuilles, peuvent stimuler ou, au contraire, inhiber la croissance des tiges.

La croissance des tiges et des racines n'est pas rectiligne ; elle s'accompagne de mouvements, par exemple l'extrémité des tiges décrit une hélice dans l'espace ; ce mouvement, dit de circumnutation, particulièrement visible chez les tiges volubiles, aurait une origine endogène ; combiné au tropisme de contact (haptotropisme), il explique l'enroulement des vrilles. D'autres mouvements, liés à la croissance, sont déclenchés et orientés par un facteur externe, par exemple la lumière ou la température.

Mécanismes

Dans les tissus des cormophytes, la croissance d'un organe résulte de la multiplication des cellules ( mérésis) et de l'accroissement de leur taille ( auxésis). Ce dernier processus peut se réaliser soit dans toutes les directions (croissance isodiamétrique des cellules des tubercules), soit dans une direction privilégiée, perpendiculaire (croissance tangentielle des cellules du cambium) ou parallèle (élongation) à l'axe de croissance de l'organe.

Dans les tiges et les racines, les méristèmes sont les zones de prolifération cellulaire ; l'élongation a lieu dans des régions situées à une certaine distance des méristèmes. Une localisation précise des zones de mérésis et d'auxésis est impossible dans les feuilles.

La croissance en longueur peut se manifester au niveau d'entrenœuds très éloignés du méristème terminal de la tige (cas du blé). Elle résulte de l'entrée en activité d'amas de cellules restées à l'état méristématique et localisées juste au-dessus ou en dessous des nœuds (fig. 4).

Les végétaux présentent également une augmentation de leur diamètre. Cette croissance en épaisseur est due à l'activité de méristèmes apparaissant secondairement. Il s'agit du méristème libéro-ligneux ( cambium) qui apparaît entre les tissus vasculaires et le liber primaire, et du méristème subéro-phellodermique.

Le cambium est constitué par une assise de cellules qui subit des divisions tangentielles ; chaque[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André MAYRAT : sous-directeur du laboratoire de zoologie de l'École normale supérieure, Paris

- Raphaël RAPPAPORT : professeur de biologie du développement et de la reproduction, chef de l'unité d'endocrinologie pédiatrique et du diabète à l'hôpital des Enfants malades, directeur de l'unité de recherche I.N.S.E.R.M. sur la biologie de la croissance

- Paul ROLLIN : professeur à la faculté des sciences de Rouen

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Universalis, André MAYRAT, Raphaël RAPPAPORT et Paul ROLLIN. CROISSANCE, biologie [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

MITOSE

- Écrit par Nina FAVARD

- 6 519 mots

- 5 médias

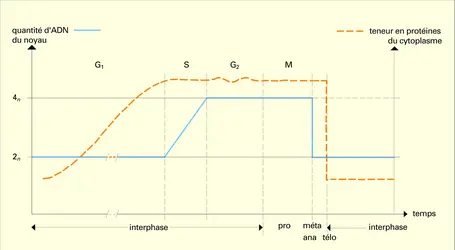

Pendant les périodes de croissance cellulaire (surtout la phase G1 du cycle cellulaire), le nombre des organites s'accroît en même temps que la taille de la cellule. Leurs mouvements, guidés par les microtubules, les distribuent topographiquement dans le cytoplasme dont le volume augmente. Cette distribution... -

AGROMÉTÉOROLOGIE

- Écrit par Emmanuel CHOISNEL, Emmanuel CLOPPET

- 6 627 mots

- 7 médias

...restriction hydrique sévère au cours de cette période critique peut occasionner des baisses de rendements allant jusqu'à 50 p. 100 du poids des grains. On définit également des périodes sensibles à l'égard de la croissance. Ainsi, la betterave sucrière est une plante réputée très sensible à l'eau. Toute... -

AMINOACIDES INDISPENSABLES

- Écrit par Geneviève DI COSTANZO

- 601 mots

Au début du xxe siècle, les recherches de Wilcock et de Hopkins montrèrent que certaines protéines (gélatine, zéine) sont incapables, malgré un apport azoté quantitativement suffisant, de maintenir l'équilibre nutritif de l'animal et d'assurer sa croissance. L'adjonction à ce régime de certains...

-

ANIMAUX MODES DE REPRODUCTION DES

- Écrit par Catherine ZILLER

- 4 447 mots

- 4 médias

La reproduction asexuée ne se déclenche que lorsque l'animal atteint une certaine taille. Elle est la conséquence de la croissance. Il en est ainsi pour l'hydre, qui commence à produire des bourgeons quand la colonne gastrique, qui est en perpétuelle croissance, a une longueur suffisante. - Afficher les 57 références

Voir aussi

- MALNUTRITION

- ALLOMÉTRIE, biologie

- IMMORTALITÉ POTENTIELLE, biologie

- TESTOSTÉRONE

- THYROÏDIENNES HORMONES

- MORPHOGENÈSE ANIMALE

- SACCULINE

- ENDOCRINE SÉCRÉTION

- RELEASING FACTORS (RF)

- ANTÉHYPOPHYSE

- POÏKILOTHERMIE ou PŒCILOTHERMIE

- SOMATOTROPE HORMONE (STH) ou HORMONE DE CROISSANCE ou GH (growth hormone)

- GIGANTISME

- ACROMÉGALIE

- PARATHORMONE

- CORTISOL ou HYDROCORTISONE

- GLUCOCORTICOÏDES

- HORMONOTHÉRAPIE

- ESTRADIOL ou ŒSTRADIOL

- CHITINE

- CRABE

- PUBERTÉ

- PÉRIOSTE

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- CORTICOÏDES ou CORTICOSTÉROÏDES

- ORGANOGENÈSE

- ENFANT MALADIES DE L'

- GRADIENT, biologie

- PÉDIATRIE

- PHYSIOLOGIE

- RENOUVELLEMENT BIOLOGIQUE

- SEXUEL COMPORTEMENT

- MÉTABOLISME CELLULAIRE

- CUSHING MALADIE DE

- SEXUELLES HORMONES

- CHROMOPROTÉINES

- MÉRÉSIS, biologie végétale

- TEMPÉRATURE

- VRILLE, botanique

- TRIIODOTHYRONINE (T3)

- HYPOTHYROÏDIE

- INSUFFISANCE ANTÉHYPOPHYSAIRE ou HYPOPITUITARISME

- DORMINE ou ABSCISSINE II

- REPRODUCTION SEXUÉE

- REPRODUCTION ASEXUÉE

- GERMEN, biologie

- CIRCUMNUTATION

- MUE

- VITAMINES D ou CALCIFÉROLS

- MÉTAZOAIRES

- ARAIGNÉE DE MER

- EXUVIATION

- CARTILAGE DE CONJUGAISON ou CARTILAGE DE CROISSANCE

- SOMA, biologie

- DIVISION CELLULAIRE

- INSULINE

- CULTURES BIOLOGIQUES

- ISOMÉTRIE, biologie

- CAMBIUMS ou ASSISES GÉNÉRATRICES ou MÉRISTÈMES SECONDAIRES

- CYTOKININES

- INDOLE-3-ACÉTIQUE ACIDE (AIA)

- QUIESCENCE

- PHLOÈME ou LIBER, botanique

- LARVE

- OSSIFICATION ou OSTÉOGENÈSE

- RÉCEPTEURS HORMONAUX

- UNICELLULAIRES

- NEUROENDOCRINOLOGIE

- CHRONOBIOLOGIE

- BERTALANFFY LUDWIG VON (1901-1972)

- PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE ou PHYTOBIOLOGIE

- DIFFÉRENCIATION CELLULAIRE ou CYTODIFFÉRENCIATION

- EMBRYOGENÈSE ANIMALE

- DÉVELOPPEMENT HUMAIN

- MESSAGER, biochimie

- MORPHOLOGIE, biologie

- NUTRITION HUMAINE

- RÉGULATIONS BIOCHIMIQUES

- AUXÉSIS, biologie végétale

- CORTICOTHÉRAPIE

- EXOSQUELETTE

- CROISSANCE HUMAINE

- SQUELETTE HUMAIN

- FACTEURS DE CROISSANCE

- TAILLE CORPORELLE

- EXUVIE

- SOMATOMÉDINE

- IGF (insulin-like growth factor)

- ÉNANTIOMÉTRIE

- RETARD DE CROISSANCE

- POIDS CORPOREL