CROISSANCE, biologie

Croissance humaine

La croissance staturale humaine résulte avant tout du développement du squelette jusqu'à l'âge adulte. Elle dépend donc essentiellement de l'activité des cartilages de conjugaison, constitués de cellules en constant renouvellement, qui préparent à leur contact la formation de tissu osseux permettant l'allongement des pièces squelettiques. La disparition de ces cartilages remplacés par du tissu osseux définitif marque la fin de la croissance. Il apparaît ainsi que la croissance du squelette va dépendre de trois grands facteurs : l'intégrité des cartilages intervenant dans l'ossification enchondrale (au niveau des os longs et des vertèbres), la présence des hormones et des facteurs de croissance cellulaire qui règlent cette activité, enfin un état nutritionnel satisfaisant permettant une réponse cellulaire normale aux hormones. Les défaillances de l'un ou l'autre de ces facteurs engendrent des situations cliniques, c'est-à-dire des maladies, bien identifiées, éventuellement susceptibles d'être traitées, après analyse de leurs causes.

La diversité de la structure des segments osseux joue un grand rôle. Elle explique que l'effet des hormones soit différent selon l'âge. Ainsi le développement rapide de la face et des os du crâne chez le nourrisson est principalement sous la dépendance des hormones thyroïdiennes et de l'hormone de croissance. Au moment de la puberté, les hormones sexuelles, chez le garçon et chez la fille, contribuent à modifier les rapports de longueur entre le tronc (ou segment supérieur) et les membres inférieurs (ou segment inférieur). Il est bien connu qu'en l'absence de puberté se constitue un aspect eunuchoïde dû à l'allongement relativement plus grand des membres inférieurs dont la croissance se prolonge au-delà de l'âge normal. En effet, lors de la puberté, les hormones sexuelles provoquent une accélération de croissance qui comporte deux composantes : l'une initiale au niveau des membres inférieurs (os longs), l'autre plus prolongée au niveau du tronc. Un autre exemple de l'effet des hormones sexuelles est représenté par l'apparition brusque des scolioses vertébrales lorsque commence la puberté. Une croissance normale implique donc l'intégrité du squelette, et en particulier celle du cartilage de croissance. On comprend ainsi que toute anomalie constitutionnelle ou génétique du cartilage de croissance ou de la formation du tissu osseux (maladies héréditaires du squelette) conduise à une situation de résistance aux hormones avec retard de croissance souvent sévère et variable selon la localisation des cartilages lésés.

Le système hormonal agit par voie endocrine : il transmet à l'ensemble de l'organisme par voie sanguine les signaux chimiques que constituent les hormones. Chaque hormone agissant sur les segments du squelette qui lui sont le plus sensibles, et ce en fonction de l'âge de l'enfant, l'ossification des divers segments osseux progresse à des vitesses variables. D'autres travaux ont montré qu'il existait aussi un second système situé au niveau des cellules constituant les tissus cibles. Ainsi, dans un organe donné, on parlera de signaux locaux agissant de cellule à cellule (système paracrine) ou au niveau d'une seule cellule (système autocrine). Ces signaux peuvent être déclenchés par des facteurs de croissance cellulaire provenant de la circulation générale ou plus probablement produits localement. Au niveau du squelette, on connaît les somatomédines (ou IGF, cf. infra) et d'autres peptides appartenant à la famille du FGF (fibroblast growth factor). Ces mécanismes locaux complètent le système endocrine et assurent souvent la réponse tissulaire aux hormones en conférant à chaque organe sa spécificité.

Nutrition et hormones[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André MAYRAT : sous-directeur du laboratoire de zoologie de l'École normale supérieure, Paris

- Raphaël RAPPAPORT : professeur de biologie du développement et de la reproduction, chef de l'unité d'endocrinologie pédiatrique et du diabète à l'hôpital des Enfants malades, directeur de l'unité de recherche I.N.S.E.R.M. sur la biologie de la croissance

- Paul ROLLIN : professeur à la faculté des sciences de Rouen

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Universalis, André MAYRAT, Raphaël RAPPAPORT et Paul ROLLIN. CROISSANCE, biologie [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

MITOSE

- Écrit par Nina FAVARD

- 6 519 mots

- 5 médias

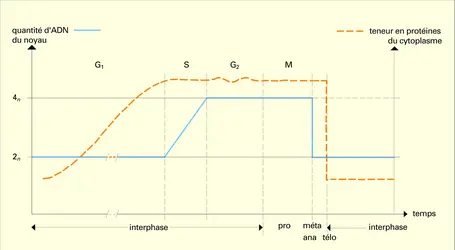

Pendant les périodes de croissance cellulaire (surtout la phase G1 du cycle cellulaire), le nombre des organites s'accroît en même temps que la taille de la cellule. Leurs mouvements, guidés par les microtubules, les distribuent topographiquement dans le cytoplasme dont le volume augmente. Cette distribution... -

AGROMÉTÉOROLOGIE

- Écrit par Emmanuel CHOISNEL, Emmanuel CLOPPET

- 6 627 mots

- 7 médias

...restriction hydrique sévère au cours de cette période critique peut occasionner des baisses de rendements allant jusqu'à 50 p. 100 du poids des grains. On définit également des périodes sensibles à l'égard de la croissance. Ainsi, la betterave sucrière est une plante réputée très sensible à l'eau. Toute... -

AMINOACIDES INDISPENSABLES

- Écrit par Geneviève DI COSTANZO

- 601 mots

Au début du xxe siècle, les recherches de Wilcock et de Hopkins montrèrent que certaines protéines (gélatine, zéine) sont incapables, malgré un apport azoté quantitativement suffisant, de maintenir l'équilibre nutritif de l'animal et d'assurer sa croissance. L'adjonction à ce régime de certains...

-

ANIMAUX MODES DE REPRODUCTION DES

- Écrit par Catherine ZILLER

- 4 447 mots

- 4 médias

La reproduction asexuée ne se déclenche que lorsque l'animal atteint une certaine taille. Elle est la conséquence de la croissance. Il en est ainsi pour l'hydre, qui commence à produire des bourgeons quand la colonne gastrique, qui est en perpétuelle croissance, a une longueur suffisante. - Afficher les 57 références

Voir aussi

- MALNUTRITION

- ALLOMÉTRIE, biologie

- IMMORTALITÉ POTENTIELLE, biologie

- TESTOSTÉRONE

- THYROÏDIENNES HORMONES

- MORPHOGENÈSE ANIMALE

- SACCULINE

- ENDOCRINE SÉCRÉTION

- RELEASING FACTORS (RF)

- ANTÉHYPOPHYSE

- POÏKILOTHERMIE ou PŒCILOTHERMIE

- SOMATOTROPE HORMONE (STH) ou HORMONE DE CROISSANCE ou GH (growth hormone)

- GIGANTISME

- ACROMÉGALIE

- PARATHORMONE

- CORTISOL ou HYDROCORTISONE

- GLUCOCORTICOÏDES

- HORMONOTHÉRAPIE

- ESTRADIOL ou ŒSTRADIOL

- CHITINE

- CRABE

- PUBERTÉ

- PÉRIOSTE

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- CORTICOÏDES ou CORTICOSTÉROÏDES

- ORGANOGENÈSE

- ENFANT MALADIES DE L'

- GRADIENT, biologie

- PÉDIATRIE

- PHYSIOLOGIE

- RENOUVELLEMENT BIOLOGIQUE

- SEXUEL COMPORTEMENT

- MÉTABOLISME CELLULAIRE

- CUSHING MALADIE DE

- SEXUELLES HORMONES

- CHROMOPROTÉINES

- MÉRÉSIS, biologie végétale

- TEMPÉRATURE

- VRILLE, botanique

- TRIIODOTHYRONINE (T3)

- HYPOTHYROÏDIE

- INSUFFISANCE ANTÉHYPOPHYSAIRE ou HYPOPITUITARISME

- DORMINE ou ABSCISSINE II

- REPRODUCTION SEXUÉE

- REPRODUCTION ASEXUÉE

- GERMEN, biologie

- CIRCUMNUTATION

- MUE

- VITAMINES D ou CALCIFÉROLS

- MÉTAZOAIRES

- ARAIGNÉE DE MER

- EXUVIATION

- CARTILAGE DE CONJUGAISON ou CARTILAGE DE CROISSANCE

- SOMA, biologie

- DIVISION CELLULAIRE

- INSULINE

- CULTURES BIOLOGIQUES

- ISOMÉTRIE, biologie

- CAMBIUMS ou ASSISES GÉNÉRATRICES ou MÉRISTÈMES SECONDAIRES

- CYTOKININES

- INDOLE-3-ACÉTIQUE ACIDE (AIA)

- QUIESCENCE

- PHLOÈME ou LIBER, botanique

- LARVE

- OSSIFICATION ou OSTÉOGENÈSE

- RÉCEPTEURS HORMONAUX

- UNICELLULAIRES

- NEUROENDOCRINOLOGIE

- CHRONOBIOLOGIE

- BERTALANFFY LUDWIG VON (1901-1972)

- PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE ou PHYTOBIOLOGIE

- DIFFÉRENCIATION CELLULAIRE ou CYTODIFFÉRENCIATION

- EMBRYOGENÈSE ANIMALE

- DÉVELOPPEMENT HUMAIN

- MESSAGER, biochimie

- MORPHOLOGIE, biologie

- NUTRITION HUMAINE

- RÉGULATIONS BIOCHIMIQUES

- AUXÉSIS, biologie végétale

- CORTICOTHÉRAPIE

- EXOSQUELETTE

- CROISSANCE HUMAINE

- SQUELETTE HUMAIN

- FACTEURS DE CROISSANCE

- TAILLE CORPORELLE

- EXUVIE

- SOMATOMÉDINE

- IGF (insulin-like growth factor)

- ÉNANTIOMÉTRIE

- RETARD DE CROISSANCE

- POIDS CORPOREL