CROISSANCE, biologie

Croissance chez les Métazoaires

Croissance et reproduction

Pour les animaux à reproduction asexuée, la division sous ses diverses formes (bipartition, bourgeonnement, et même formation de colonies) semble être davantage un procédé de multiplication de l'espèce qu'un moyen d'échapper aux contradictions de la croissance, car les tailles ne varient pas entre des limites précises. La durée de vie n'est pas limitée, elle non plus : un individu initial peut vivre indéfiniment en émettant des bourgeons, si les conditions s'y prêtent. On peut parler d' immortalité potentielle. La signification de ce terme ne doit toutefois pas être exagérée : si l'individu ne meurt que par accident, c'est parce que son organisme est soumis, au cours de la croissance et de la multiplication, à un renouvellement continu qui permet l'élimination et le remplacement des molécules d'acide nucléique déformées ou des cellules vieillies.

Avec la reproduction sexuée apparaît une distinction entre soma et germen. Les cellules germinales, d'où dérivent les gamètes, sont potentiellement immortelles puisque deux gamètes peuvent, en s'unissant, donner naissance à un nouvel individu. Les cellules du soma, au contraire, mourront un jour avec l'organisme tout entier, car les cellules permanentes, non remplacées, s'usent peu à peu par dégradation de leurs acides nucléiques ou accumulation de déchets ; leur vieillissement entraîne la sénilité de l'individu et augmente ses risques de mourir : les corrélations se dégradent et la résistance aux agressions diminue. Au total, le vieillissement est la conséquence de l'arrêt de la croissance (ou plus exactement de la multiplication des cellules), et non l'inverse. Carrel a pu conserver en culture, de 1912 à 1946 (où un accident mit fin à l'expérience), les fibroblastes d'un cœur d'embryon de poulet. On en déduit que les cellules du soma jouissent de la même immortalité potentielle (avec les réserves ci-dessus) que les cellules du germen, mais que seules ces dernières peuvent en profiter, entre autres raisons parce qu'elles échappent aux inhibitions imposées à la multiplication par la présence dans un organisme.

Croissance et développement

Périodes du cycle vital

On peut définir dans le développement animal trois grandes périodes, qui diffèrent par les rapports entre croissance et différenciation, ainsi que par les caractères de cette dernière.

a) La première période, qui s'étend approximativement de la fécondation à la mise en place des feuillets embryonnaires, se fait en général sans croissance (en taille du moins, car il y a synthèse d'acides nucléiques et de protéines aux dépens des réserves de l'œuf). Il s'y produit une différenciation potentielle, le plus souvent invisible, mais qui peut facilement être mise en évidence par l'expérience. Des ségrégations et migrations ont abouti à une redistribution hétérogène des matériaux cytoplasmiques de l'œuf entre les cellules filles, dont le devenir est ainsi plus ou moins déterminé.

b) Dans la deuxième période, la différenciation et la réalisation de la forme sont largement indépendantes de la croissance. Au cours de cette période, la différenciation correspond à l' organogenèse (genèse des organes, membres et viscères) et fait surtout intervenir des phénomènes d'induction : un certain nombre d'organisateurs agissent, par diffusion de substances inductrices, sur les territoires embryonnaires voisins et leur imposent une forme et une structure données. Après suppression d'un inducteur, une croissance banale se poursuit ; inversement, il est assez facile d'arrêter expérimentalement la croissance, presque complètement, sans trop retarder la différenciation.

c) Dans la troisième période, qui va des derniers temps[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André MAYRAT : sous-directeur du laboratoire de zoologie de l'École normale supérieure, Paris

- Raphaël RAPPAPORT : professeur de biologie du développement et de la reproduction, chef de l'unité d'endocrinologie pédiatrique et du diabète à l'hôpital des Enfants malades, directeur de l'unité de recherche I.N.S.E.R.M. sur la biologie de la croissance

- Paul ROLLIN : professeur à la faculté des sciences de Rouen

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Universalis, André MAYRAT, Raphaël RAPPAPORT et Paul ROLLIN. CROISSANCE, biologie [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

MITOSE

- Écrit par Nina FAVARD

- 6 519 mots

- 5 médias

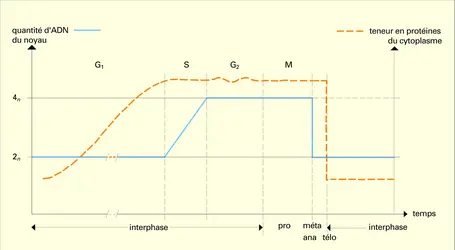

Pendant les périodes de croissance cellulaire (surtout la phase G1 du cycle cellulaire), le nombre des organites s'accroît en même temps que la taille de la cellule. Leurs mouvements, guidés par les microtubules, les distribuent topographiquement dans le cytoplasme dont le volume augmente. Cette distribution... -

AGROMÉTÉOROLOGIE

- Écrit par Emmanuel CHOISNEL, Emmanuel CLOPPET

- 6 627 mots

- 7 médias

...restriction hydrique sévère au cours de cette période critique peut occasionner des baisses de rendements allant jusqu'à 50 p. 100 du poids des grains. On définit également des périodes sensibles à l'égard de la croissance. Ainsi, la betterave sucrière est une plante réputée très sensible à l'eau. Toute... -

AMINOACIDES INDISPENSABLES

- Écrit par Geneviève DI COSTANZO

- 601 mots

Au début du xxe siècle, les recherches de Wilcock et de Hopkins montrèrent que certaines protéines (gélatine, zéine) sont incapables, malgré un apport azoté quantitativement suffisant, de maintenir l'équilibre nutritif de l'animal et d'assurer sa croissance. L'adjonction à ce régime de certains...

-

ANIMAUX MODES DE REPRODUCTION DES

- Écrit par Catherine ZILLER

- 4 447 mots

- 4 médias

La reproduction asexuée ne se déclenche que lorsque l'animal atteint une certaine taille. Elle est la conséquence de la croissance. Il en est ainsi pour l'hydre, qui commence à produire des bourgeons quand la colonne gastrique, qui est en perpétuelle croissance, a une longueur suffisante. - Afficher les 57 références

Voir aussi

- MALNUTRITION

- ALLOMÉTRIE, biologie

- IMMORTALITÉ POTENTIELLE, biologie

- TESTOSTÉRONE

- THYROÏDIENNES HORMONES

- MORPHOGENÈSE ANIMALE

- SACCULINE

- ENDOCRINE SÉCRÉTION

- RELEASING FACTORS (RF)

- ANTÉHYPOPHYSE

- POÏKILOTHERMIE ou PŒCILOTHERMIE

- SOMATOTROPE HORMONE (STH) ou HORMONE DE CROISSANCE ou GH (growth hormone)

- GIGANTISME

- ACROMÉGALIE

- PARATHORMONE

- CORTISOL ou HYDROCORTISONE

- GLUCOCORTICOÏDES

- HORMONOTHÉRAPIE

- ESTRADIOL ou ŒSTRADIOL

- CHITINE

- CRABE

- PUBERTÉ

- PÉRIOSTE

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- CORTICOÏDES ou CORTICOSTÉROÏDES

- ORGANOGENÈSE

- ENFANT MALADIES DE L'

- GRADIENT, biologie

- PÉDIATRIE

- PHYSIOLOGIE

- RENOUVELLEMENT BIOLOGIQUE

- SEXUEL COMPORTEMENT

- MÉTABOLISME CELLULAIRE

- CUSHING MALADIE DE

- SEXUELLES HORMONES

- CHROMOPROTÉINES

- MÉRÉSIS, biologie végétale

- TEMPÉRATURE

- VRILLE, botanique

- TRIIODOTHYRONINE (T3)

- HYPOTHYROÏDIE

- INSUFFISANCE ANTÉHYPOPHYSAIRE ou HYPOPITUITARISME

- DORMINE ou ABSCISSINE II

- REPRODUCTION SEXUÉE

- REPRODUCTION ASEXUÉE

- GERMEN, biologie

- CIRCUMNUTATION

- MUE

- VITAMINES D ou CALCIFÉROLS

- MÉTAZOAIRES

- ARAIGNÉE DE MER

- EXUVIATION

- CARTILAGE DE CONJUGAISON ou CARTILAGE DE CROISSANCE

- SOMA, biologie

- DIVISION CELLULAIRE

- INSULINE

- CULTURES BIOLOGIQUES

- ISOMÉTRIE, biologie

- CAMBIUMS ou ASSISES GÉNÉRATRICES ou MÉRISTÈMES SECONDAIRES

- CYTOKININES

- INDOLE-3-ACÉTIQUE ACIDE (AIA)

- QUIESCENCE

- PHLOÈME ou LIBER, botanique

- LARVE

- OSSIFICATION ou OSTÉOGENÈSE

- RÉCEPTEURS HORMONAUX

- UNICELLULAIRES

- NEUROENDOCRINOLOGIE

- CHRONOBIOLOGIE

- BERTALANFFY LUDWIG VON (1901-1972)

- PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE ou PHYTOBIOLOGIE

- DIFFÉRENCIATION CELLULAIRE ou CYTODIFFÉRENCIATION

- EMBRYOGENÈSE ANIMALE

- DÉVELOPPEMENT HUMAIN

- MESSAGER, biochimie

- MORPHOLOGIE, biologie

- NUTRITION HUMAINE

- RÉGULATIONS BIOCHIMIQUES

- AUXÉSIS, biologie végétale

- CORTICOTHÉRAPIE

- EXOSQUELETTE

- CROISSANCE HUMAINE

- SQUELETTE HUMAIN

- FACTEURS DE CROISSANCE

- TAILLE CORPORELLE

- EXUVIE

- SOMATOMÉDINE

- IGF (insulin-like growth factor)

- ÉNANTIOMÉTRIE

- RETARD DE CROISSANCE

- POIDS CORPOREL