CHAMPIGNONS

Les structures reproductrices et la classification générale des champignons

Indépendamment de leur rôle, gamétique ou non, on a pris l'habitude de distinguer les propagules des champignons selon qu'elles sont nues et mobiles grâce à un ou deux flagelles ( zoïdes) ou au contraire munies d'une paroi et non mobiles ( spores). En réalité, cette distinction n'a peut-être pas l'importance qu'on lui accorde, car il n'est pas rare que les zoïdes s'« enkystent », c'est-à-dire se transforment en spores ; en outre, pour le même stade du cycle, il peut y avoir, dans certains cas, production de zoïdes ou, dans d'autres, émission directe de spores.

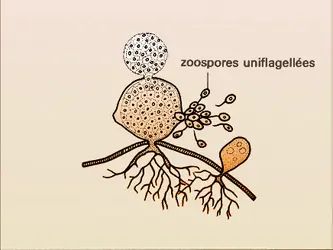

Les zoïdes peuvent être munis d'un seul flagelle, soit postérieur et en forme de fouet ( chytridiomycètes), soit antérieur et alors à mastigonèmes ( hyphochytridiomycètes). Ces deux entités systématiques réunissent des organismes à thalles très réduits (filaments cœnocytiques qui peuvent même se réduire à une masse amiboïde nue, en particulier chez les parasites intra-cellulaires). Ce sont des champignons aquatiques ou hôtes des sols humides ; seuls, quelques-uns sont des parasites de végétaux aquatiques (algues ou saprolégniales), ou de plantes cultivées, mais leur importance économique reste mineure.

La fusion gamétique, chez les représentants de ces deux groupes, se réalise souvent entre zoïdes et les sexes sont alors indiscernables ; dans certains cas cependant (monoblépharidales), les gamètes femelles sont dépourvus de flagelles et demeurent immobiles. On a interprété l'existence d'un second blépharoplaste, chez les zoïdes uniflagellés de quelques chytridiales (fig. 2), comme une marque de l'existence passée d'un deuxième flagelle, et donc d'une affinité avec les oomycètes, biflagellés ; les flagelles des zoïdes des champignons ayant la même structure que ceux des zoïdes d'algues, ou même d'animaux, la réalité de ce lien privilégié n'est pas évidente. Toutefois, l'absence d'appareil chlorophyllien, et l'édification de mycéliums typiques, au moins chez certains de ces organismes (blastocladiales) justifient le maintien des chytridiomycètes et des hyphochytridiomycètes au sein de l'ensemble des champignons (cf. tableau).

Les oomycètes

Bien que l'usage les fasse étudier par des « mycologues », les oomycètes sont exclus du domaine des « vrais champignons », leurs spores biflagellées ou leur paroi non chitineuse les rapprochant des algues ; on les classe dans les Chromista, proches des algues brunes. Ils seront cependant traités ici, leurs fonctions biologiques étant importantes et leurs caractéristiques n'étant pas abordées dans d'autres rubriques. Ce sont des organismes à thalles généralement assez peu développés, essentiellement aquatiques, parasites de plantes (responsables des « mildious », des « rouilles blanches », etc.) ou parasites d'animaux (poissons, nématodes...). Leur multiplication asexuée se réalise typiquement par des sporocystes qui libèrent des zoïdes biflagellés, possédant simultanément les deux types de flagelles précédents, l'un antérieur, l'autre postérieur. Chez certaines formes aquatiques (saprolégniales), des zoïdes de première génération, atypiques (à deux flagelles apicaux identiques), s'enkystent pour engendrer ces zoïdes biflagellés de type ordinaire. Ce sont ces derniers qui, après s'être enkystés, germent enfin pour produire un mycélium (fig. 3, parcours a, b, c, d, e).

Chez les formes aériennes, il n'existe qu'un seul stade flagellé. Les sporocystes peuvent engendrer des spores, productrices de zoïdes lorsqu'elles rencontrent une goutte de rosée ou de pluie déposée sur une feuille de la plante hôte (parcours f, c, d, e), ou directement émettrices de mycélium (parcours f, g). Les sporocystes[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques GUINBERTEAU : ingénieur d'étude à l'Institut national de la recherche agronomique

- Patrick JOLY : directeur de recherche au C.N.R.S.

- Jacqueline NICOT : sous-directrice du laboratoire de cryptogamie au Muséum national d'histoire naturelle

- Jean Marc OLIVIER : directeur de recherche

Classification

Pour citer cet article

Jacques GUINBERTEAU, Patrick JOLY, Jacqueline NICOT et Jean Marc OLIVIER. CHAMPIGNONS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ALCALOÏDES

- Écrit par Jacques E. POISSON

- 5 686 mots

- 5 médias

Les champignons, dont l'inventaire chimique est encore loin d'être complet, contiennent des alcaloïdes intéressants par leur activité biologique. C'est notamment le cas des ergots comme l' ergot de seigle (Claviceps purpurea), source de dérivés d'une remarquable variété d'effets... -

AMANITE TUE-MOUCHES ou FAUSSE ORONGE

- Écrit par Olivier JUILLIARD

- 372 mots

- 1 média

Du genre des agaricacées, l'amanite tue-mouches, ou fausse oronge (Amanita muscaria), est un champignon courant dans les régions septentrionales de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord. De nombreuses légendes font de lui, sous le nom d'amanite muscarine, un champignon maléfique,...

-

ASCOMYCÈTES

- Écrit par Patrick JOLY

- 3 889 mots

- 5 médias

Le groupe de Champignons constitué par les Ascomycètes édifie des fructifications souvent complexes, d'aspect et de taille très variables.

Beaucoup n'apparaissent à l'œil nu que sous la forme de points ou de glomérules à peine plus gros que des têtes d'épingle, noirs ou diversement colorés ;...

-

AUTOTROPHIE & HÉTÉROTROPHIE

- Écrit par Alexis MOYSE

- 2 503 mots

- 2 médias

...végétaux font eux-mêmes la synthèse de ces substances ou facteurs de croissance. C'est le cas des végétaux chlorophylliens autotrophes et de nombreux champignons et bactéries à qui il suffit de disposer d'un aliment carboné organique relativement simple, glucose ou acide organique. Aussi les classe-t-on... - Afficher les 49 références

Voir aussi

- COMPOST

- CANDIDA

- BASIDES

- AMANITES

- BOLET

- HYPHES

- HAPLOÏDIE

- DICARYONS

- EUCARYOTES

- ZYGOSPORE

- SPORE

- ROUILLE, phytopathologie

- OOMYCÈTES

- OOGONE

- ZYGOMYCÈTES

- MOISISSURES

- SAPROPHYTISME

- MYCORHIZES

- TRICHOMYCÈTES

- HYPHOCHYTRIDIOMYCÈTES

- CHYTRIDIOMYCÈTES

- ZOÏDE

- MYCÉLIUM

- TRUFFE

- GAMÉTOCYSTE

- DIPLOÏDIE

- AGROALIMENTAIRE TECHNOLOGIE

- CHAMPIGNONS CULTURE DES ou MYCICULTURE

- CHAMPIGNON DE COUCHE

- PLEUROTE

- SHIITAKE ou LENTINUS EDODES

- ALIMENTS

- ENZYMOLOGIE INDUSTRIELLE

- HOLOBASIDIOMYCÈTES

- PHRAGMOBASIDIOMYCÈTES

- AMASTIGOCHYTRIDIOMYCÈTES

- TÉLIOBASIDIOMYCÈTES

- BASIDIOSPORES

- CARYOGAMIE

- PLASMOGAMIE

- SCLÉROTES ou SCLÉROTIQUES STRUCTURES

- SPOROCYSTES

- AGROALIMENTAIRE INDUSTRIE

- CULTURE HORS SOL