AUTOTROPHIE & HÉTÉROTROPHIE

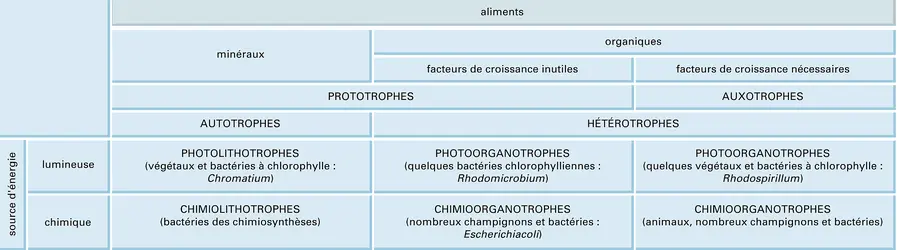

Les besoins d'aliments et d'énergie sont satisfaits de manière différente selon les êtres vivants. Un végétal chlorophyllien fabrique son protoplasme en utilisant des sels minéraux, du gaz carbonique, de l'eau et de la lumière. L'homme et les animaux n'ont pas cette capacité, leur autonomie nutritive n'est pas aussi grande, puisqu'ils exigent des aliments organiques. Leur mode de vie est hétérotrophique, tandis que celui du végétal est autotrophique. Mais l'hétérotrophie est multiple. Un champignon se nourrit de sucres, de nitrates, de sulfates et de quelques autres sels. Un autre, dérivé du premier par mutation, exige en outre un facteur de croissance, une vitamine, qu'il ne peut synthétiser. Il est auxotrophe à l'égard de ce facteur, alors que le premier est prototrophe. Sources d'énergie et exigences alimentaires simples ou complexes se conjuguent dans la diversification des besoins des êtres, sous l'unité apparente des processus biologiques.

Les différents types trophiquesProblème sur une balise : med -

<med id="V030584A" type="TAB"/>

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le service client Universalis, en précisant bien l'adresse URL de la page.

Problème sur une balise : med -

<med id="V030584A" type="TAB"/>

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le service client Universalis, en précisant bien l'adresse URL de la page.

Pour les plantes chlorophylliennes, les aliments minéraux sont puisés dans l'air, l'eau et le sol. La lumière leur apporte l'énergie nécessaire. Aussi peut-on imaginer que leur vie est complètement indépendante des autres organismes au point de vue nutritif.

La conception de cette indépendance s'est dégagée depuis la fin du xviiie siècle, par les observations de Priestley (1772-1779), Sénebier (1782), Ingen-Housz (1796), de Saussure (1804). Elle s'est imposée après que Pasteur et ses élèves eurent développé, dans la seconde moitié du xixe siècle, la technique des cultures axéniques, c'est-à-dire des cultures pures, dans lesquelles se développe un seul être, une seule espèce ou une seule souche.

L'autonomie nutritive des végétaux chlorophylliens les fait qualifier d'autotrophes (du grec τροϕε̃ιν, nourrir, et ἀυτ́ος, soi-même). Cette autonomie implique qu'ils sont capables de réaliser la synthèse de tous leurs constituants, sans exception.

Par opposition, l'homme et les animaux ont un besoin absolu d'aliments organiques. Ils les trouvent dans le corps des êtres vivants ou morts qu'ils consomment. On les dit hétérotrophes (̔́ετερος, autre, différent). Par rapport à leurs propres constituants, leur capacité de synthèse est moindre que celle qui caractérise les autotrophes.

Les hétérotrophes ont un besoin absolu de substances organiques tandis que l'autotrophie est pour les autotrophes une capacité et non une nécessité : on peut cultiver un végétal vert en lui fournissant du glucose comme unique source de carbone. Aussi est-il préférable de parler de modes de vie autotrophiques et hétérotrophiques.

Ces définitions sont d'ailleurs à la fois trop catégoriques et trop imprécises. De nombreuses bactéries, de nombreux champignons peuvent se développer dans un milieu de culture où la seule substance organique offerte est le glucose ; les autres aliments nécessaires sont minéraux : nitrate pour l'azote, sulfate pour le soufre, etc. Le glucose, par les oxydations cellulaires, fournit l'énergie requise pour la croissance. Il fournit aussi les chaînes carbohydrogénées des constituants protoplasmiques : autres glucides, protéines, lipides, etc.

Si ce mode de nutrition est l'hétérotrophie pour le carbone, il est autotrophique pour l'azote et le soufre.

Les euglènes, algues unicellulaires des mares, possèdent de la chlorophylle et, par photosynthèse, assimilent le gaz carbonique. Cependant elles ne peuvent vivre sur des milieux purement minéraux. Quelques substances organiques leur sont indispensables[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Alexis MOYSE : professeur honoraire à l'université de Paris-Sud, correspondant de l'Académie des sciences

Classification

Pour citer cet article

Alexis MOYSE. AUTOTROPHIE & HÉTÉROTROPHIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BACTÉRIES

- Écrit par Jean-Michel ALONSO, Jacques BEJOT, Patrick FORTERRE

- 11 052 mots

- 3 médias

...utilisent directement le carbone du gaz carbonique sans que la présence de matière organique préformée soit nécessaire à leur croissance ; on les dit autotrophes. Certaines sont strictement autotrophes et leur croissance peut même être inhibée en présence de matière organique préformée. Pour d'autres... -

CELLULE - L'organisation

- Écrit par Pierre FAVARD

- 11 028 mots

- 15 médias

...fois de matériaux de construction et de source d'énergie. De tels organismes qui ont besoin de molécules organiques comme source de carbone sont dits hétérotrophes. D'autres bactéries synthétisent leurs molécules organiques à partir du gaz carbonique et de l'azote, l'énergie nécessaire à ces synthèses... -

CHAMPIGNONS

- Écrit par Jacques GUINBERTEAU, Patrick JOLY, Jacqueline NICOT, Jean Marc OLIVIER

- 10 958 mots

- 17 médias

...généralement incapables d'utiliser le gaz carbonique de l'air par voie photosynthétique et requièrent, comme source de carbone, des aliments organiques. L' hétérotrophie pour le carbone conditionne le mode de vie des champignons, obligatoirement liés à des milieux organiques, soit qu'ils exploitent des êtres... -

CHIMIOSYNTHÈSES

- Écrit par Alexis MOYSE

- 2 593 mots

- 3 médias

La chimiosynthèse est l'élaboration, par les êtres vivants, des constituants de leur protoplasme. Ils utilisent à cette fin des matériaux divers et se servent, pour en combiner les éléments, de l'énergie chimique. La chimiosynthèse s'oppose ainsi à la photosynthèse réalisée...

- Afficher les 11 références

Voir aussi

- CHIMIOLITHOTROPHES

- AUXOTROPHES

- CHIMIO-ORGANOTROPHES

- EUGLÈNE

- PHOTOTROPHES

- PHOTOLITHOTROPHES

- PHOTO-ORGANOTROPHES

- VÉGÉTALE BIOLOGIE

- OXYDATION

- PHYSIOLOGIE

- PROTOTROPHES

- BIOCHIMIE ÉVOLUTIVE

- GLUCOSE

- BESOINS NUTRITIONNELS ou BESOINS ALIMENTAIRES, physiologie

- RÉDUCTION, chimie

- BIOSYNTHÈSES

- BIOÉNERGÉTIQUE

- PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE ou PHYTOBIOLOGIE