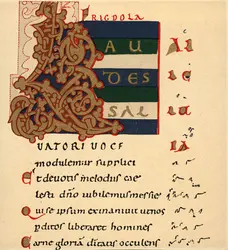

MANUSCRITS Histoire

En Occident, l'invention de l'imprimerie se révèle comme un phénomène si important dans l'histoire du livre qu'on a pu considérer qu'il s'agissait là de son « apparition » malgré une histoire cinq fois millénaire. Et il est bien vrai qu'en permettant de multiplier par milliers des exemplaires identiques d'un même ouvrage Gutenberg et ses émules ont provoqué un véritable bouleversement dans le mode de diffusion des idées, des informations et de la culture ; mais l'imprimerie n'a pas changé le rapport du lecteur avec le livre. Et ces premières productions imprimées que sont les incunables présentent le même aspect que les manuscrits du xve siècle.

Du volumen au codex

La révolution du codex

À partir du ier siècle de notre ère, en revanche, s'est produite à l'intérieur de l'Empire romain une évolution qui durera trois siècles pour aboutir à la substitution du codex au volumen. Jusqu'alors, dans le bassin méditerranéen, le livre était ordinairement copié sur un rouleau de papyrus, le volumen, dont l'origine est presque contemporaine de l'apparition de l'écriture en Égypte.

Le codex est, quant à lui, formé par l'assemblage de feuilles pliées en deux, groupées en cahiers reliés par une couture. Comme le suggère son nom d'origine latine, cette forme de livre a dû naître en milieu romain, car il n'existe pas de terme grec pour la désigner. On a d'abord appelé « codex » un assemblage de plusieurs tablettes à écrire, tablettes de bois enduites ou non de cire ou tablettes d'ivoire, attachées par des fils et qui servaient à transcrire toutes sortes de textes généralement destinés à être très vite effacés. Chez Caton l'Ancien, au iie siècle avant J.-C., les mots codex et tabulae sont interchangeables.

Ce sont certainement les Romains qui franchirent une étape supplémentaire en remplaçant les planchettes de bois par un matériau plus mince et plus souple, le parchemin, qu'ils utilisaient au moins depuis le milieu du iie siècle avant J.-C. Deux passages d'Horace (Satires, II, 3, 1-2, et Art poétique, v. 386-390) montrent que des auteurs se servaient pour leurs brouillons de parchemin. Ce support permettait d'effacer facilement l'écriture, tout comme les tablettes de cire. Vers 90 après J.-C., le grammairien Quintilien confirme cette pratique dans un passage de ses Institutions oratoires où il fait allusion à de véritables carnets de notes en papyrus et en parchemin. Ces carnets ne sont évidemment pas des livres au sens où nous l'entendons actuellement ; mais un auteur contemporain de Quintilien, le poète Martial, décrit pour la première fois avec précision dans ses Épigrammes de véritables codices. La manière dont il présente cette forme de livre montre qu'il s'agissait alors d'une nouveauté dont il expose à plusieurs reprises l'avantage, à savoir la possibilité de copier un texte d'une grande longueur en un seul codex. C'est ainsi que tout Virgile, l'immensum Maronem, peut tenir sur les feuilles réduites de parchemin ; il en va de même pour L'Iliade et L'Odyssée ou Les Métamorphoses d'Ovide. Plein d'enthousiasme, Martial explique (Épigrammes, XIV, 190) que « des peaux de dimension réduite enserrent Tite-Live, si énorme que sa bibliothèque ne le contient pas tout entier ». Ce texte soulève de difficiles problèmes d'interprétation. L'Histoire romaine de Tite-Live comprenait en effet 142 livres, et nombreux sont les érudits qui ne peuvent admettre que l'on ait pu la copier dans un seul codex. À leur avis, le codex décrit par Martial contenait un épitomé, un résumé, plutôt que l'œuvre complète de Tite-Live. Quoi qu'il en soit de cette question particulière, il est certain qu'un codex contient une plus grande quantité de texte[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Emmanuèle BAUMGARTNER : professeur de littérature française à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

- Geneviève HASENOHR : archiviste-paléolographe, docteur ès- lettres, directeur de recherche au C.N.R.S.

- Jean VEZIN : directeur d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section, sciences historiques et philologiques)

Classification

Pour citer cet article

Emmanuèle BAUMGARTNER, Geneviève HASENOHR et Jean VEZIN. MANUSCRITS - Histoire [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BROUILLONS D'ÉCRIVAINS (exposition)

- Écrit par Pierre-Marc de BIASI

- 904 mots

La Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, a présenté d'avril à juin 2001 une exposition intitulée Brouillons d'écrivains consacrée aux manuscrits « modernes ». En effet, c'est à travers ces pages de notes, scénarios, plans ébauches, brouillons, copies au net ou...

-

AFRIQUE NOIRE (Culture et société) - Littératures

- Écrit par Jean DERIVE, Jean-Louis JOUBERT, Michel LABAN

- 16 566 mots

- 2 médias

Ont déjà été évoqués les manuscrits autochtones de l'épopée swahili LyongoFumo. Le cas n'est pas isolé, puisqu'on trouve aussi quelques manuscrits d'usagers relatifs à l'épopée toucouleure d'El Hadj Omar. Ces documents ne sont en fait destinés qu'à des clercs... -

AIX-LA-CHAPELLE, histoire de l'art et archéologie

- Écrit par Noureddine MEZOUGHI

- 1 001 mots

- 2 médias

Aix connut son apogée quand Charlemagne s'y installa définitivement, en 794. Il entreprit alors la construction d'un vaste palais sur un plan régulier imité de l'Antiquité romaine. L'ensemble a malheureusement disparu, à l'exception de la célèbre chapelle...

-

ANGLO-SAXON ART

- Écrit par Patrick PÉRIN

- 5 131 mots

- 4 médias

Le plus ancien manuscrit enluminé d'origine anglo-saxonne qui soit conservé est le « Livre de Durrow » (seconde moitié du viie s. ; bibliothèque du Trinity College, Dublin). Bien que certains auteurs lui attribuent une origine irlandaise, on le considère généralement aujourd'hui comme un travail... -

ARMÉNIE

- Écrit par Jean-Pierre ALEM, Françoise ARDILLIER-CARRAS, Christophe CHICLET, Sirarpie DER NERSESSIAN, Universalis, Kegham FENERDJIAN, Marguerite LEUWERS-HALADJIAN, Kegham TOROSSIAN

- 23 765 mots

- 13 médias

C'est l'art de la miniature qui nous permet de suivre les différentes étapes de la peinture. Malgré les nombreux désastres et destructions, nous possédons, du ixe siècle à une date tardive, une suite presque ininterrompue de manuscrits illustrés ; l'art de l' enluminure était encore... - Afficher les 45 références

Voir aussi

- DIDACTIQUE ART

- PAPYRUS

- MÉDIÉVALE LITTÉRATURE

- CALLIGRAPHIE

- LATINE LITTÉRATURE

- LETTRE

- TESTAMENT ANCIEN & NOUVEAU

- MÉDIÉVAL ART

- APOCALYPSE DE JEAN DANS L'ART

- VOLUMEN

- CHRISTIANISME PRIMITIF

- COPISTE, histoire du livre

- FRANÇAISE LITTÉRATURE, Moyen Âge

- ROME, l'Empire romain

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- MISE EN PAGE