MANUSCRITS Histoire

Les manuscrits enluminés

Donner à des textes didactiques et narratifs un appui et un commentaire visuels grâce à l'insertion d'images est une pratique attestée dès la fin de l'Antiquité ; mais le développement en est lié à la transformation qui s'est opérée, à partir du ier siècle de notre ère, dans la forme même du livre. La généralisation, à partir du ive siècle, du codex a en effet offert à l'image une surface autonome, la page, ou folio, ainsi qu'un support capable de recevoir une ou plusieurs couches de peinture et, le cas échéant, de l'or en feuille. L'illustration du livre – son enluminure –, conçue en fonction du nouvel espace de la page, est ainsi une invention spécifiquement médiévale.

Formes de l'illustration

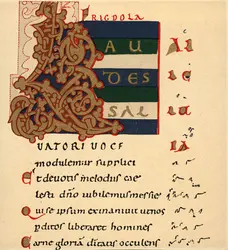

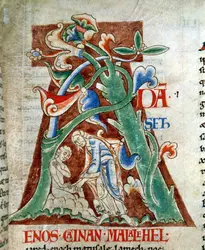

Cette illustration présente trois formes essentielles. La plus ancienne, attestée dès la fin du vie siècle, consiste à souligner le début du texte et ses principales articulations par des lettres ornées, agrandies et décorées de motifs abstraits, géométriques, d'entrelacs ou de motifs végétaux, floraux, zoomorphes, etc. Vers le milieu du viiie siècle apparaissent des lettres historiées qui représentent un objet, un personnage, une scène dont le rapport au texte est plus particulièrement signifiant. Avec la lettre historiée s'affirme le caractère narratif de l'image et s'établit, de manière synthétique et condensée, un système de relation entre le texte et son illustration. Lettres ornées et historiées témoignent ainsi des différentes fonctions attribuées dès l'origine à l'illustration du livre manuscrit : sa dimension esthétique et ornementale ; son aspect fonctionnel, qui est d'assurer un repérage de l'écrit, d'en faciliter la lecture littérale ; le rôle enfin de relais, de commentaire visuel, d'interprétation qu'elle peut jouer dans son face-à-face avec le texte.

La décoration marginale, qui occupe un ou plusieurs des bords du folio, de l'espace laissé vide autour de la justification, a essentiellement une fonction ornementale. Elle est souvent constituée, à partir du xiiie siècle, de motifs végétaux et floraux entrelacés (de petites feuilles de vigne ou vignettes ou, à partir de 1400, sous l'influence italienne, de feuilles d'acanthe). Mais elle peut aussi intégrer des éléments d'information comme les armes, devises, emblèmes du possesseur du manuscrit. Au xve siècle, elle devient l'espace privilégié des effets de mise en perspective et de trompe-l'œil. À partir du xiiie siècle apparaissent fréquemment dans les marges des figures et des scènes drolatiques, grotesques voire obscènes, qui constituent autant de contrepoints, d'interprétation souvent délicate, au texte sacré ou profane qu'elles accompagnent.

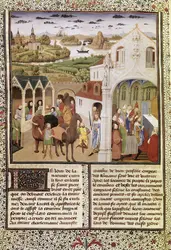

Les enluminures proprement dites, souvent précédées ou suivies de rubriques, qui commentent aussi bien le contenu de l'image que celui du texte dans lequel elle est insérée, sont très généralement situées, dans la période gothique (xiiie-xve s.), à l'intérieur de la justification et dans la proximité du passage qu'elles illustrent. Dans les manuscrits d'origine italienne, en revanche, elles sont souvent disposées dans la marge inférieure du folio. Elles peuvent occuper la largeur d'une ou de plusieurs colonnes du manuscrit, voire du folio entier. Un rôle particulièrement important est dévolu, au seuil du texte, à la lettre initiale et/ou à l'enluminure initiale, chargées d'en illustrer synthétiquement le contenu et d'en orienter la lecture. Ces enluminures initiales représentent très souvent, dans les copies des Évangiles, l'évangéliste au travail recevant son inspiration soit du Saint-Esprit, soit du symbole qui lui est attaché. Un autre scénario particulièrement fréquent dans l'illustration[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Emmanuèle BAUMGARTNER : professeur de littérature française à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

- Geneviève HASENOHR : archiviste-paléolographe, docteur ès- lettres, directeur de recherche au C.N.R.S.

- Jean VEZIN : directeur d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section, sciences historiques et philologiques)

Classification

Pour citer cet article

Emmanuèle BAUMGARTNER, Geneviève HASENOHR et Jean VEZIN. MANUSCRITS - Histoire [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

BROUILLONS D'ÉCRIVAINS (exposition)

- Écrit par Pierre-Marc de BIASI

- 904 mots

La Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, a présenté d'avril à juin 2001 une exposition intitulée Brouillons d'écrivains consacrée aux manuscrits « modernes ». En effet, c'est à travers ces pages de notes, scénarios, plans ébauches, brouillons, copies au net ou...

-

AFRIQUE NOIRE (Culture et société) - Littératures

- Écrit par Jean DERIVE, Jean-Louis JOUBERT, Michel LABAN

- 16 566 mots

- 2 médias

Ont déjà été évoqués les manuscrits autochtones de l'épopée swahili LyongoFumo. Le cas n'est pas isolé, puisqu'on trouve aussi quelques manuscrits d'usagers relatifs à l'épopée toucouleure d'El Hadj Omar. Ces documents ne sont en fait destinés qu'à des clercs... -

AIX-LA-CHAPELLE, histoire de l'art et archéologie

- Écrit par Noureddine MEZOUGHI

- 1 001 mots

- 2 médias

Aix connut son apogée quand Charlemagne s'y installa définitivement, en 794. Il entreprit alors la construction d'un vaste palais sur un plan régulier imité de l'Antiquité romaine. L'ensemble a malheureusement disparu, à l'exception de la célèbre chapelle...

-

ANGLO-SAXON ART

- Écrit par Patrick PÉRIN

- 5 131 mots

- 4 médias

Le plus ancien manuscrit enluminé d'origine anglo-saxonne qui soit conservé est le « Livre de Durrow » (seconde moitié du viie s. ; bibliothèque du Trinity College, Dublin). Bien que certains auteurs lui attribuent une origine irlandaise, on le considère généralement aujourd'hui comme un travail... -

ARMÉNIE

- Écrit par Jean-Pierre ALEM, Françoise ARDILLIER-CARRAS, Christophe CHICLET, Sirarpie DER NERSESSIAN, Universalis, Kegham FENERDJIAN, Marguerite LEUWERS-HALADJIAN, Kegham TOROSSIAN

- 23 765 mots

- 13 médias

C'est l'art de la miniature qui nous permet de suivre les différentes étapes de la peinture. Malgré les nombreux désastres et destructions, nous possédons, du ixe siècle à une date tardive, une suite presque ininterrompue de manuscrits illustrés ; l'art de l' enluminure était encore... - Afficher les 45 références

Voir aussi

- DIDACTIQUE ART

- PAPYRUS

- MÉDIÉVALE LITTÉRATURE

- CALLIGRAPHIE

- LATINE LITTÉRATURE

- LETTRE

- TESTAMENT ANCIEN & NOUVEAU

- MÉDIÉVAL ART

- APOCALYPSE DE JEAN DANS L'ART

- VOLUMEN

- CHRISTIANISME PRIMITIF

- COPISTE, histoire du livre

- FRANÇAISE LITTÉRATURE, Moyen Âge

- ROME, l'Empire romain

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- MISE EN PAGE