LIVRE

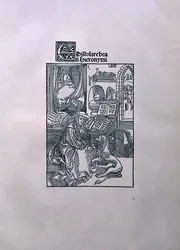

C'est vers le milieu du xve siècle que la technique occidentale d'impression des textes au moyen de caractères mobiles fut mise au point, très vraisemblablement dans la région de Mayence. À partir de 1460, le nouvel art se répand très rapidement à travers l'Europe. Très rapidement également, on prend l'habitude d'illustrer les nouveaux livres au moyen d'illustrations gravées sur bois et, plus rarement, sur cuivre. À la fin du xve siècle, quinze ou vingt millions d'exemplaires, peut-être, auront été répandus dans une Europe alors peuplée de quelque cent millions d'habitants, dont la plupart étaient illettrés.

L' imprimerie contribue dès lors très largement à faire passer l'Occident du stade de la culture orale à celui de la culture écrite. En même temps, le livre imprimé prend un aspect totalement différent de celui des manuscrits jusque-là répandus : la page de titre apparaît, publicité pour le libraire, mais aussi état civil du livre ; des différents types d'écriture employés, l'un triomphe, l'écriture romaine chère aux humanistes ; l'aspect du livre s'uniformise mais aussi s'éclaircit, on prend l'habitude de numéroter les feuillets, puis les pages, de diviser l'ouvrage en chapitres à peu près égaux, de faire figurer en tête du volume ou à la fin une table des matières qui, donnant la référence de chaque chapitre, fournit aussi au lecteur le plan de ce qu'il doit lire. Du même coup, l'imprimerie contribue à forger une psychologie, celle de l'homme des Temps modernes.

En même temps, le livre prend en charge, comme par modes successives, certains courants de pensée, qui, grâce à lui, deviennent dominants. Au xvie siècle, il apparaît ainsi au service des humanistes et fait connaître à tous les chefs-d'œuvre retrouvés ou revus de la pensée grecque ou latine. Mais il est aussi au service des jeunes littératures nationales et de l'esthétique de la Renaissance. À côté des chefs-d'œuvre de l'Antiquité païenne, il diffuse aussi le texte revu de la Bible et des œuvres des premiers Pères. Générateur d'une certaine forme d'esprit critique moderne, il contribue à l'élan réformateur. Moyen permettant d'accélérer la circulation de l'information, il favorise la cristallisation des opinions publiques et joue son rôle dans les guerres religieuses.

La paix revenue, les partis au pouvoir essaient de se l'asservir par le recours à la censure. Durant tout le xviie siècle, il apparaîtra ainsi au service des orthodoxies ; c'est, dans le monde catholique, la grande époque de la réformation catholique, où se multiplient les petits livres de piété, destinés à nourrir un renouveau de sensibilité religieuse, et les monuments d'érudition qui fixent le dogme renouvelé.

Survient cependant vers la fin du siècle une de ces décharges de sensibilité évoquées par Lucien Febvre. Autour de la France, les presses clandestines se multiplient, la grande heure de l'imprimerie hollandaise sonne, la presse à imprimer apparaît à nouveau au service de l'attaque : elle contribuera puissamment à préparer la Révolution française.

En même temps, le livre, en chacune de ces époques, évoque en son aspect la psychologie des textes qu'il diffuse. Au xviie siècle, l'illustration, d'abord volontiers monumentale et allégorique, devient finalement psychologique, le livre s'ornant alors avant tout de portraits ; au xviiie siècle, au contraire, elle sera souvent galante, mais aussi documentaire et technique.

Après la Révolution, cependant, l'Europe se transforme : le temps de la révolution industrielle est survenu ; le peuple des campagnes afflue vers les villes ; les luttes sociales durcissent l'atmosphère. En ce climat, le livre apparaît quelque peu au service des classes dominantes.[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques-Alexandre BRETON : professeur de communication à l'université de Nantes, ancien directeur du département d'information et de communication de l'I.U.T. de Nantes

- Henri-Jean MARTIN : professeur émérite à l'École nationale des chartes, directeur d'études à la IVe section de l'École pratique des hautes études

- Jean TOULET : Conservateur à la Bibliothèque nationale

Classification

Pour citer cet article

Jacques-Alexandre BRETON, Henri-Jean MARTIN et Jean TOULET. LIVRE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ARABESQUE, histoire de l'art

- Écrit par Peter FUHRING

- 3 448 mots

...d'arabesques. L'importation des produits du monde islamique alla de pair avec la production locale, et on rencontre les arabesques dans les illustrations de livres ; elles sont frappées sur les reliures, peintes sur la faïence, brodées sur les costumes, décorant des tapisseries et des objets en métal.... -

ARTISANAT

- Écrit par Denis CHEVALLIER, Universalis, Louis LERETAILLE

- 7 105 mots

Les métiers de l'imprimerie et du livre. Ce secteur comprend, comme les autres, de nombreuses spécialistes : lithographe, imprimeur taille-doucier, relieur d'art, doreur sur cuir, restaurateur de reliures anciennes. -

ARTS EN BIBLIOTHÈQUES (dir. N. Picot) - Fiche de lecture

- Écrit par Barthélémy JOBERT

- 1 016 mots

Parallèlement à l'installation de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA), aux côtés des départements spécialisés de la Bibliothèque nationale de France, dans les locaux historiques de la rue de Richelieu à Paris, la parution d'un ouvrage consacré à l'art dans les...

-

BEATUS DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA, province de la Rioja (Espagne)

- Écrit par Christophe MOREAU

- 265 mots

Le Beatus de San Millán de la Cogolla est le plus complet des trois copies réalisées dans ce monastère de la Rioja. L'ouvrage, conservé à la Real Academia de la Historia de Madrid, est composé de 282 feuilles de parchemin et mesure 355 × 240 mm. On pense qu'il a été commencé vers 1010, mais l'ouvrage,...

- Afficher les 87 références

Voir aussi

- PORTRAIT, gravure

- LITHOGRAPHIE

- ALLÉGORIE, histoire de l'art

- CAROLINE ÉCRITURE

- EAU-FORTE

- MATRICE, imprimerie

- COUVERTURE DE LIVRE

- CULTURE & CIVILISATION

- PRIVILÈGE DU ROI

- XYLOGRAPHIE

- PHOTOGRAVURE

- HOLBEIN LE JEUNE HANS (1497-1543)

- STANDARDISATION

- LIBRAIRIE

- MORETUS JAN (1543-1610)

- INCUNABLE

- ITALIQUE, écriture

- FRONTISPICE

- LETTRE

- LE ROUGE PIERRE (XVe s.)

- BAS-DE-CASSE, écriture

- CHAUVEAU FRANÇOIS (1613-1676)

- EISEN CHARLES (1720-1778)

- PHOTOGRAPHIE, sociologie et esthétique

- PFISTER ALBRECHT (1410?-env. 1466)

- ZAINER GÜNTHER (mort en 1478)

- VIGNETTE, ornement

- ROMAIN, écriture

- TORY GEOFFROY (1480 env.-env. 1533)

- GOTHIQUE ÉCRITURE

- CARACTÈRE, imprimerie

- GRAPHIQUE REPRÉSENTATION

- RÉFORME CATHOLIQUE CONTRE-RÉFORME ET

- MÉDIÉVAL ART

- HARRY POTTER

- VERNY FRANÇOISE (1928-2004)

- RENAISSANCE ARTS DE LA

- ROMANTIQUE ART

- PSAUTIER

- AMERBACH BONIFACIUS (1495-1562)

- CHARPENTIER GERVAIS (1805-1871)

- BREYTENBACH ou BREYDENBACH BERNARD VON (1440 env.-1497)

- PEINTRE LIVRES DE

- VÉNITIEN ART

- ANGLAISE LANGUE

- COÉDITION

- LECTURE PRATIQUES DE

- MULTIMÉDIAS GROUPES

- LIBERTÉ DE LA PRESSE

- MISE EN PAGE

- CURMER LÉON (1801-1870)

- SIGNATURE DES ŒUVRES D'ART