FAÏENCE

Le mot « faïence » tire son origine de Faenza, petite ville d'Italie située au pied des Apennins, qui fut, à partir du xve siècle, le centre d'une fabrication céramique renommée dont la diffusion en Europe se trouva favorisée par le mouvement de la Renaissance. Les historiens réservent donc le nom de faïence au genre particulier de céramique qui se faisait à Faenza : une poterie tendre et poreuse recouverte d'un enduit opacifié par addition d'oxyde d'étain (l'émail stannifère). Mais les techniciens étendent le nom de faïence à toute poterie poreuse portant un enduit imperméable, quel qu'il soit.

L'expression française « faïence fine », bien que reconnue par l'usage pour désigner une poterie dure et imperméable, sous vernis plombeux, principalement de couleur crème (cream-ware), prête à confusion, puisqu'il s'agit d'une tout autre catégorie de céramique.

Le mot « majolique » (maiolica) est le synonyme de faïence. Il apparut dès la fin du xve siècle, en Italie, et désignait alors les faïences à lustre métallique qui étaient importées d'Espagne, de Malaga et de Valence par les navires majorquais. En Italie, le mot de majolique est employé par extension, de manière générique, pour toute faïence. En France et dans d'autres pays d'Europe, il désigne spécialement la faïence italienne de la Renaissance.

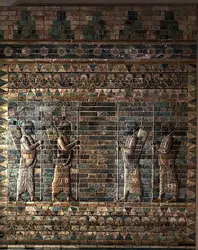

L'art de la faïence fut connu de bonne heure dans les pays islamiques du Moyen et du Proche-Orient, particulièrement en Perse, en Mésopotamie, en Syrie et en Égypte, d'où il se diffusa vers l'Afrique du Nord et l'Espagne. L'Italie, à la Renaissance, et la France, au xviiie siècle, imposèrent à l'Europe leur conception nouvelle du décor céramique. L'Angleterre, grâce à des trouvailles techniques, perfectionna la faïence fine, dont l'importation massive, à la fin du xviiie siècle, concurrença les grandes faïenceries du continent et précipita leur déclin.

Les techniques

La faïence est faite d'argile plastique additionnée de sable et de marne calcaire, qui doit subir les opérations habituelles à toute pâte céramique : lavage, pétrissage, façonnage à la main, sur le tour ou à l'aide de moules, et cuisson dans des fours conditionnés, suivies d'un émaillage propre à la faïence. Celui-ci a lieu après une première cuisson légère dite « en dégourdi », soit par arrosage, soit, plus souvent, par immersion totale de l'objet dans un bain d'émail semi-liquide qui se dépose alors en couche uniforme. Cet émail, fait d'un mélange à base d'oxyde de plomb et d'étain en proportions variables, est originairement blanc et d'autant plus blanc qu'il est plus chargé d'étain. Mais il peut aussi être teinté dans la masse. Certaines faïences sont revêtues, après émaillage, d'un lustre à reflets métalliques obtenu par la formation d'une mince pellicule superficielle d'oxydes de cuivre et d'argent au cours d'une cuisson particulière en atmosphère réductrice (sans oxygène, toutes issues du four obstruées). L'émail stannifère opaque dissimule les impuretés ou la coloration de l'argile qui forme le corps de la poterie. Imperméable, il assure l'étanchéité des pièces et se prête, en outre, à recevoir un décor peint à l'aide d'oxydes métalliques, qui sera fixé par la cuisson.

On distingue deux modes essentiels d'application du décor, l'un sur émail cru, l'autre sur émail préalablement cuit. Le décor sur émail cru n'admet que des couleurs capables de supporter la température de cuisson dite de grand feu (env. 750 à 900 0C), nécessaire au durcissement de l'émail. Ce sont le vert tiré de l'oxyde de cuivre, le violet de l'oxyde de manganèse et le bleu de l'oxyde de cobalt, auxquels s'ajoutent[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Henry-Pierre FOUREST : conservateur en chef du musée de la Céramique, Sèvres

- Jeanne GIACOMOTTI : conservateur honoraire des Musées nationaux

Classification

Pour citer cet article

Henry-Pierre FOUREST et Jeanne GIACOMOTTI. FAÏENCE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ALICATADO

- Écrit par Colette CROUZET

- 211 mots

-

AZULEJOS

- Écrit par Colette CROUZET

- 953 mots

- 2 médias

Le terme azulejo, qui semble dérivé du mot espagnol azul (bleu), est devenu synonyme de carreau de faïence pour les pays d'Europe et d'Amérique soumis à l'influence espagnole et portugaise. Diffusée par l'Espagne qui l'a adoptée la première, cette technique nouvelle s'est largement répandue au cours...

-

CÉRAMIQUE

- Écrit par Marcelle BRUNET, Jeanne GIACOMOTTI, André PECKER

- 2 864 mots

- 4 médias

...un décor peint à l'aide d'oxydes métalliques fixés par la cuisson et, en outre, il peut supporter l'addition d'un lustre à base d'argent ou de cuivre. C'est cette dernière poterie à émail stannifère, avec ou sans lustre métallique, qui constitue la « faïence » au sens historique du mot. Le procédé transmis... -

CUERDA SECA

- Écrit par Colette CROUZET

- 484 mots

- Afficher les 15 références

Voir aussi