EAU Approvisionnement et traitement

Traitement des eaux potables

Traiter les eaux, c'est maîtriser les organismes et les substances qui y sont contenus de façon à rendre l'eau propre à l'usage que l'on a l'intention d'en faire. Selon la réglementation française, si l'eau est destinée à la consommation humaine (eau potable), elle ne doit pas contenir, au robinet du consommateur, « un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ».

Pour diminuer ou supprimer ces organismes et substances, il faut les éliminer de l'eau par séparation, les détruire ou encore les modifier. Les méthodes de séparation sont fournies par les techniques courantes du génie chimique : coagulation-floculation, décantation, flottation, filtration sur milieu granulaire ou sur membrane. Les modifications et les destructions sont obtenues par des méthodes d'attaque chimique et biologique. C'est en organisant ces procédés, aussi bien du point de vue technique que du point de vue économique, que seront conçues des lignes de traitements (ou filières de traitement) bien adaptées à chaque cas et optimisées.

Qualité de l'eau

Les qualités exigibles d'une eau d'alimentation impliquent la garantie de son innocuité vis-à-vis de l'homme et des animaux qui seront appelés à la consommer. Les exigences des consommateurs, très rigoureuses dans certains pays et plus particulièrement dans certaines contrées ou villes habituées à des eaux de qualité organoleptique excellente, s'atténuent par accoutumance et peuvent s'adapter à des conditions particulières. Ainsi le goût prononcé d'hypochlorite (« de chlore ») de certaines eaux de distribution aux États-Unis et dans les pays de l'Est (Pologne, ex-U.R.S.S., République tchèque et Slovaquie) est insupportable pour les Français, et inversement la disparition de cette saveur particulière inquiète ceux qui y sont habitués.

Une eau potable doit présenter un certain nombre de caractères physiques, chimiques, biologiques et en outre répondre à des critères organoleptiques essentiels (elle doit être incolore, insipide, inodore, fraîche) appréciés par le consommateur. Toutefois, ses qualités ne peuvent pas se définir dans l'absolu, ni d'une manière inconditionnelle. L' Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) a édicté des normes internationales (appelées « recommandations ») pour l'eau de boisson, qui comprennent notamment des paramètres bactériologiques, physiques, chimiques, biologiques et radiologiques. Un chapitre additionnel précise les qualités exigibles des eaux de captage. De nombreux pays ont par ailleurs établi des critères de qualité. L'Union européenne a établi plusieurs directives que les États membres doivent appliquer.

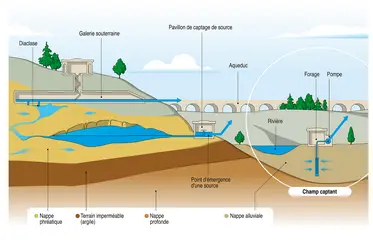

Les eaux souterraines sont d'autant plus pures (particulièrement sur le plan bactériologique) qu'elles se trouvent situées à une grande profondeur, surtout lorsqu'elles sont protégées par une couche imperméable de l'introduction plus ou moins directe des eaux de surface. Ces dernières (cours d'eau, lacs, réservoirs) sont toujours sujettes à des contaminations temporaires ou permanentes. Elles ont l'inconvénient d'avoir une température assez variable, élevée pendant la saison chaude, et ne peuvent être livrées à la consommation sans traitement préalable.

Avant de projeter un traitement, il est indispensable, d'une part, de respecter un certain nombre de critères que l'eau captée doit satisfaire, et, d'autre part, de procéder à des prélèvements et analyses. À cet égard, il ne faut jamais perdre de vue que les résultats fournis par une analyse définissent les caractéristiques de l'échantillon d'eau dans l'état où il se trouve au moment où les mesures sont effectuées (état instantané). L'analyse[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Georges BREBION : directeur du département eaux-biologie à l'Institut national de recherche chimique appliquée

- Cyrille GOMELLA : ingénieur-conseil, président d'honneur de la Société d'études des techniques de l'urbanisme et de l'environnement

- Bernard LEGUBE : docteur ès sciences, professeur des Universités, directeur du laboratoire de chimie de l'eau et de l'environnement (U.M.R. 6008, C.N.R.S.), École supérieure d'ingénieurs de Poitiers (université de Poitiers)

Classification

Pour citer cet article

Georges BREBION, Cyrille GOMELLA et Bernard LEGUBE. EAU - Approvisionnement et traitement [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

EAU (notions de base)

- Écrit par Jean-Paul DELÉAGE

- 6 238 mots

- 5 médias

De toutes les planètes du système solaire, la Terre est la seule à être pourvue d'une hydrosphère. Celle-ci recouvre plus des deux tiers de sa surface. Les propriétés de l'eau sont tout à fait exceptionnelles : condition de la vie, solvant quasi universel, vecteur de chaleur, puissant régulateur thermique,...

-

EAU DU MANTEAU TERRESTRE

- Écrit par Édouard KAMINSKI

- 2 666 mots

- 3 médias

On qualifie souvent la Terre de « planète bleue » parce que l'eau des océans recouvre plus des deux tiers de sa surface. Les géologues spécialistes de l'intérieur de la Terre pourraient la qualifier plutôt de « planète verte », car le manteau – enveloppe la plus importante de la planète qui s'étend...

-

EAU TERRESTRE (ORIGINE DE L')

- Écrit par Francis ALBARÈDE, Marie-Laure PONS

- 2 121 mots

- 5 médias

La Terre, troisième planète du système solaire, est un corps tellurique aujourd'hui couvert d'eau (H2O) liquide sur plus de 70 p. 100 de sa surface. Outre cette eau océanique, notre planète se caractérise également par la présence de glace et de vapeur d'eau à l'air libre : l'eau...

-

ABSORPTION VÉGÉTALE

- Écrit par René HELLER, Jean-Pierre RONA

- 4 440 mots

- 6 médias

Les plantes, pour la plupart, tirent du sol l'eau et les sels minéraux qui leur sont nécessaires. Les racines – qui forment l'appareil radiculaire – et les poils absorbants localisés sur les plus jeunes d'entre elles, jouent pour cela un rôle essentiel. En effet, elles absorbent les éléments...

-

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

- Écrit par Denis COUVET

- 1 558 mots

- 1 média

La création de l’Agence française pour la biodiversité (A.F.B.), promise dès 2012 par le gouvernement, a été votée en première lecture par l’Assemblée nationale le 18 mars 2015. Instrument d’une politique générale et ambitieuse de la biodiversité, elle a comme objectifs la préservation, la gestion...

-

ALGÉRIE

- Écrit par Charles-Robert AGERON, Universalis, Sid-Ahmed SOUIAH, Benjamin STORA, Pierre VERMEREN

- 41 835 mots

- 25 médias

L'Algérie est un pays aux ressources en eau très limitées, une situation qui est aggravée par la faiblesse des précipitations, l'insuffisante mobilisation de cette ressource et la forte concurrence entre les différentes consommations (domestique, industrielle et agricole). -

AQUAPORINES

- Écrit par Pierre LASZLO

- 2 344 mots

Les aquaporines sont des protéines qui favorisent le passage des molécules d'eau à travers les membranes cellulaires, réalisant une ingénieuse hydraulique au service des organismes.

Un petit sac, au contenu immuable, baignant dans une eau minérale, de composition plus ou moins variable...

- Afficher les 65 références

Voir aussi

- ENTÉROCOQUES

- CONTAMINATION

- ADDUCTION D'EAU

- CAPTAGE OUVRAGES DE

- SOURCE

- ARTÉSIEN PUITS

- POMPES

- MICRO-ORGANISME

- FLOCULATION

- FILTRATION, physico-chimie

- OZONE

- PRESSION, physique

- QUALITÉ

- BIOXYDE DE CHLORE

- ASSAINISSEMENT

- ÉPURATION DES EAUX

- RECYCLAGE DES DÉCHETS ET DES MATÉRIAUX

- ESCHERICHIA COLI ou COLIBACILLE

- CHIMIQUES SUBSTANCES, écotoxicologie

- AGGLOMÉRATION

- EAUX SOUTERRAINES

- NAPPE, hydrogéologie

- PUITS

- DÉBIT, hydrologie

- AQUIFÈRE

- SABLE

- SÉCURITÉ SANITAIRE

- MICROFILTRATION

- BIOMASSE

- DÉPOLLUTION

- CONDUITES, hydraulique

- EAU DE JAVEL (hypochlorite de sodium)

- DÉSINFECTANTS

- FLOTTATION

- FERTILISATION

- BASSIN DE RETENUE, hydrologie

- BIODÉGRADABILITÉ

- DÉNITRIFICATION

- EAUX PLUVIALES

- EAUX USÉES

- DÉCANTATION, traitement des eaux

- RÉACTEUR BIOLOGIQUE

- BIOFILTRATION

- ENVIRONNEMENT, droit et politique

- FRANCE, droit et institutions

- NITRIFICATION

- ALIMENTAIRE HYGIÈNE ou HYGIÈNE NUTRITIONNELLE

- GERMES, biologie

- DÉVERSOIR

- EAU APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'

- POREUX MILIEU

- ULTRAFILTRATION

- CONSOMMATION ALIMENTAIRE

- EAU POTABLE

- COAGULATION, traitement des eaux

- BOUES ACTIVÉES, traitement des eaux

- BOUES RÉSIDUELLES, traitement des eaux

- NORMALISATION

- SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS