DESCARTES RENÉ (1596-1650)

- 1. La vocation intellectuelle

- 2. L'œuvre et sa publication

- 3. La méthode et le projet de science universelle

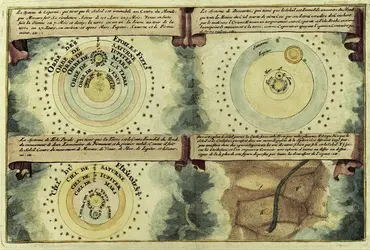

- 4. La science cartésienne

- 5. Science et métaphysique

- 6. La métaphysique : le doute et le « je pense »

- 7. La métaphysique : les idées et Dieu

- 8. La véracité divine et le problème de l'erreur

- 9. L'homme concret

- 10. Bibliographie

La véracité divine et le problème de l'erreur

La connaissance de Dieu n'est pourtant pas, chez Descartes, une fin en soi. Elle est le fondement de la science. C'est pourquoi, après avoir atteint Dieu, la métaphysique cartésienne se soucie de revenir au monde. Il faut, pour cela, sortir du doute qui suspend encore l'affirmation de tout objet, et n'a été vaincu qu'en ce qui concerne le moi et Dieu. Or, ce qui va permettre de sortir du doute, c'est la découverte de la véracité divine.

La véracité de Dieu, fondement de la science

Nous savons qu'il y a un Dieu, parfait, infini, tout-connaissant et tout-puissant. Il est clair qu'un tel Dieu ne saurait être trompeur. Cela serait contraire à son unité même. Supposer que Dieu est trompeur serait lui attribuer deux créations divergentes, celle des choses, celle de notre pensée. La véracité divine garantit la valeur de cette dernière. Tant qu'elle ne juge que selon des idées claires et distinctes, notre pensée est infaillible. Ainsi le rationalisme est fondé.

Il faut encore, cependant, retrouver l'existence des choses. C'est ce que fera la Méditation sixième. La véracité divine qui, dans la Méditation cinquième, avait garanti notre connaissance des essences, y jouera un rôle nouveau : elle s'appliquera à l'inclination naturelle qui nous conduit à croire que nos sensations sont produites par des corps. Mais cette inclination naturelle doit être avec soin distinguée des mauvaises habitudes prises en notre enfance, et qui nous font imaginer les corps comme semblables à ce que le sensible nous offre, autrement dit comme possédant chaleur, odeur ou couleur. Ces qualités n'appartiennent, en réalité, qu'à notre conscience, et donc à notre esprit : en eux-mêmes, comme nous l'apprend la physique, les corps se réduisent à l'étendue.

Le rôle essentiel de la véracité divine est donc bien de fonder la science des idées claires. Mais, là même, il importe de préciser sa stricte extension. C'est pourquoi, dès la Méditation quatrième, Descartes semble reprendre un instant à son compte l'objection que l'on peut adresser à tout dogmatisme rationaliste : si notre pensée est, comme telle, ordonnée au vrai, comment se fait-il que nous nous trompions ? Ou encore, dit Descartes, « si je tiens de Dieu tout ce que je possède, et s'il ne m'a point donné de puissance pour faillir, il semble que je ne me doive jamais abuser ». Or il est de fait que je me trompe.

L'erreur et la liberté

En examinant ce problème, Descartes se propose, en réalité, un double but : il veut légitimer Dieu, et montrer qu'il n'est pas la cause de l'erreur, il veut fonder philosophiquement sa méthode. La théorie de l'erreur devra établir que celle-ci ne vient pas de Dieu, mais de nous et que, par conséquent, il nous appartient de l'éviter. Pour découvrir les sources de l'erreur, Descartes va donc considérer notre nature. Celle-ci est finie, et l'on peut dire en ce sens qu'elle participe « en quelque façon du néant ou du non-être », ce qui, déjà, permet de rendre compte de l'erreur comme manque ou comme défaut. Mais l'erreur n'est pas seulement négation. Elle est ou semble être privation. Certes, je ne puis être parfait au sens où Dieu est parfait, c'est-à-dire infini. Mais, sortant des mains de Dieu, ne dois-je pas être parfait au sens où doit l'être un ouvrage ? Ne dois-je pas posséder tout ce qui est dû à ma nature ? Or, par essence, ma nature est connaissante et, connaître, c'est connaître la vérité. Comment donc expliquer l'erreur ?

Descartes s'efforce d'établir que nous n'avons pas à nous plaindre, que nous ne sommes privés de rien de ce qui nous est dû, que les facultés que nous a données Dieu sont, comme telles, irréprochables, et que l'erreur[...]

- 1. La vocation intellectuelle

- 2. L'œuvre et sa publication

- 3. La méthode et le projet de science universelle

- 4. La science cartésienne

- 5. Science et métaphysique

- 6. La métaphysique : le doute et le « je pense »

- 7. La métaphysique : les idées et Dieu

- 8. La véracité divine et le problème de l'erreur

- 9. L'homme concret

- 10. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Ferdinand ALQUIÉ : professeur honoraire à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques)

Classification

Pour citer cet article

Ferdinand ALQUIÉ. DESCARTES RENÉ (1596-1650) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

DESCARTES ET L'ARGUMENTATION PHILOSOPHIQUE (dir. F. Cossutta)

- Écrit par Jean LEFRANC

- 1 443 mots

L'œuvre de Descartes, qui fonde le rationalisme des temps modernes, peut-elle résister aux analyses réductrices des sociologues, des linguistes, des théoriciens de l'argumentation ? La philosophie doit-elle se résigner à n'être qu'un phénomène social, un « reflet » selon les marxistes,...

-

LA DIOPTRIQUE (R. Descartes)

- Écrit par Bernard PIRE

- 180 mots

René Descartes (1596-1650) publie à Leyde (Hollande) La Dioptrique en appendice de son Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Il y montre que sa méthode est supérieure à la façon commune. Dans les deux premiers discours, intitulés « De la...

-

DISCOURS DE LA MÉTHODE, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 1 003 mots

-

MÉDITATIONS MÉTAPHYSIQUES, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 985 mots

Les Méditations métaphysiques (Meditationes de prima philosophia, 1641) sont la première œuvre proprement philosophique de Descartes (1596-1650), et d'ailleurs le premier ouvrage publié sous son nom. Alors que le Discours de la méthode (1637) garde un caractère de circonstance, ne se voulant...

-

LES PASSIONS DE L'ÂME, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 885 mots

- 1 média

Paru en novembre 1649 à Paris et Amsterdam, rédigé directement en français comme le Discours de la méthode(1637), Les Passions de l'âmeest le dernier grand ouvrage de René Descartes (1596-1650), installé depuis peu à Stockholm, et le dernier texte publié de son vivant. Il s'agit d'abord,...

-

AFFECTIVITÉ

- Écrit par Marc RICHIR

- 12 228 mots

...aller de soi. C'est particulièrement frappant, dans le champ politique, chez Machiavel et chez Hobbes, dans le champ plus proprement philosophique chez Descartes, pour qui, on le sait, le réamorçage de la philosophie ne peut se faire qu'à travers l'épreuve du doute, non seulement méthodique, mais hyperbolique.... -

ALQUIÉ FERDINAND (1906-1985)

- Écrit par Jean BRUN

- 1 586 mots

Né à Carcassonne, Ferdinand Alquié avait gravi tous les échelons de la carrière universitaire ; ayant commencé comme maître d'internat, il devait devenir professeur à la Sorbonne puis membre de l'Institut. Son œuvre, très importante, relève à la fois de la philosophie et de l'histoire...

-

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture et philosophie

- Écrit par Daniel CHARLES

- 5 459 mots

Le texte des Réponses aux septièmes objections est significatif : Descartes se compare à un architecte qui « creuse » jusqu'au « roc » (c'est-à-dire qui doute jusqu'au cogito) afin de construire enfin quelque chose de bien fondé. Cependant, le « fond » que découvre Descartes... -

ASÉITÉ

- Écrit par Marie-Odile MÉTRAL-STIKER

- 829 mots

Appartenant strictement à la langue philosophique, le terme « aséité », qui évoque inévitablement la causa sui de Spinoza, désigne la propriété de ce qui a sa propre raison d'être en soi-même et n'est pas relatif à un autre pour ce qui est de son existence. Sur ce sens général,...

- Afficher les 124 références

Voir aussi

- ANIMAL-MACHINE THÉORIE DE L'

- ONTOLOGIQUE PREUVE

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE

- GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE

- DÉDUCTION

- IDÉE

- COGITO

- NATURE IDÉE DE

- CERTITUDE

- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA

- LOGIQUE HISTOIRE DE LA

- MATHÉMATIQUES HISTOIRE DES

- PERFECTION IDÉE DE

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA