DESCARTES RENÉ (1596-1650)

- 1. La vocation intellectuelle

- 2. L'œuvre et sa publication

- 3. La méthode et le projet de science universelle

- 4. La science cartésienne

- 5. Science et métaphysique

- 6. La métaphysique : le doute et le « je pense »

- 7. La métaphysique : les idées et Dieu

- 8. La véracité divine et le problème de l'erreur

- 9. L'homme concret

- 10. Bibliographie

La science cartésienne

Quelle science, cependant, Descartes est-il parvenu à constituer par une telle méthode ? À vrai dire, ses résultats paraissent fort inégaux selon les domaines considérés.

Les mathématiques

En mathématiques, Descartes a réformé le système des notations. Les signes en usage étaient alors les signes cossiques, signes complexes, tirés des alphabets grec et hébreu, signes malaisément maniables. Descartes ne se sert plus – sauf en ses tout premiers écrits – que des lettres de l'alphabet latin, des signes des quatre opérations arithmétiques et de la racine carrée ou cubique. Il désigne d'abord les quantités connues par les lettres minuscules, les quantités inconnues par les lettres majuscules. Mais, en 1637, il remplace ces majuscules par les dernières lettres de l'alphabet : x, y et z. Il invente aussi une méthode pour abaisser le degré des équations.

Mais la grande découverte mathématique de Descartes est celle de la géométrie analytique. Au reste, loin d'accorder à celle-ci toute l'importance que nous y attachons aujourd'hui, Descartes y voit une simple présentation algébrique de la géométrie des anciens. Seulement attentif à trouver une correspondance commode entre l'équation et la courbe géométrique, il n'expose, en sa Géométrie, le principe de sa méthode qu'en une phrase très courte, et passe tout de suite à l'examen de problèmes spécifiés. En tout cela, tendant à l'utile, il semble moins soucieux d'une véritable rationalisation des mathématiques que de la découverte de procédés permettant à la pensée des opérations plus aisées.

La physique

La découverte fondamentale de Descartes en physique est celle de la loi de la réfraction, contenue dans Le Discours second de la Dioptrique. Là encore, il faut interpréter ce qu'il dit pour découvrir la fameuse formule : (sin i)/(sin r) = n, ou sin i = n sin r. Dans la Dioptrique, en effet, Descartes ne parle pas explicitement de sinus, et, pour trouver cette expression, il faut recourir au Journal de Beeckman, relatant la loi de Descartes, et à une lettre de Descartes à Mersenne. De même, ayant découvert la notion moderne de travail, et l'ayant parfaitement utilisée dans son petit traité de la mécanique Explication des engins par l'aide desquels on peut avec une petite force lever un fardeau fort pesant, Descartes ne la définit par aucun terme précis.

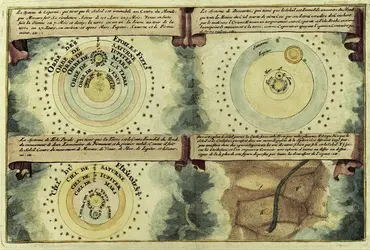

Tout cela peut surprendre. Mais, en réalité, ce n'est pas à ses véritables découvertes scientifiques que Descartes s'est le plus attaché. Ce qui lui importe, c'est de détruire les barrières et les séparations qui divisaient alors les divers domaines, c'est de montrer qu'avec de l'étendue et du mouvement on peut rendre compte de tout, de la lumière, du Soleil et des étoiles, des planètes, des comètes, de l'arc-en-ciel, de l'aimant, et même, nous le verrons, des êtres vivants. Rejetant les notions aristotéliciennes et médiévales de forme et de matière, d'acte et de puissance, tenant les qualités sensibles pour de simples états de notre conscience qui ne représentent en rien les choses, Descartes réduit l'essence du monde à celle d'un espace homogène, offert à un savoir proprement géométrique. Des trois espèces de mouvement que distinguait Aristote, il ne retient que le mouvement spatial, défini par le changement de lieu. C'est ce mouvement, mathématiquement exprimable, qui se répand dans la nature entière, selon les lois du choc que l'on trouve formulées dans les Principes. Essentiellement dirigé en ligne droite, mais provoquant, en fait, des déplacements circulaires nommés « tourbillons », le mouvement permet de distinguer des parties dans le bloc homogène et sans vide que constitue la matière. C'est en ce sens que Descartes a pu écrire que sa physique « n'est autre[...]

- 1. La vocation intellectuelle

- 2. L'œuvre et sa publication

- 3. La méthode et le projet de science universelle

- 4. La science cartésienne

- 5. Science et métaphysique

- 6. La métaphysique : le doute et le « je pense »

- 7. La métaphysique : les idées et Dieu

- 8. La véracité divine et le problème de l'erreur

- 9. L'homme concret

- 10. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Ferdinand ALQUIÉ : professeur honoraire à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques)

Classification

Pour citer cet article

Ferdinand ALQUIÉ. DESCARTES RENÉ (1596-1650) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

DESCARTES ET L'ARGUMENTATION PHILOSOPHIQUE (dir. F. Cossutta)

- Écrit par Jean LEFRANC

- 1 443 mots

L'œuvre de Descartes, qui fonde le rationalisme des temps modernes, peut-elle résister aux analyses réductrices des sociologues, des linguistes, des théoriciens de l'argumentation ? La philosophie doit-elle se résigner à n'être qu'un phénomène social, un « reflet » selon les marxistes,...

-

LA DIOPTRIQUE (R. Descartes)

- Écrit par Bernard PIRE

- 180 mots

René Descartes (1596-1650) publie à Leyde (Hollande) La Dioptrique en appendice de son Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Il y montre que sa méthode est supérieure à la façon commune. Dans les deux premiers discours, intitulés « De la...

-

DISCOURS DE LA MÉTHODE, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 1 003 mots

-

MÉDITATIONS MÉTAPHYSIQUES, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 985 mots

Les Méditations métaphysiques (Meditationes de prima philosophia, 1641) sont la première œuvre proprement philosophique de Descartes (1596-1650), et d'ailleurs le premier ouvrage publié sous son nom. Alors que le Discours de la méthode (1637) garde un caractère de circonstance, ne se voulant...

-

LES PASSIONS DE L'ÂME, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 885 mots

- 1 média

Paru en novembre 1649 à Paris et Amsterdam, rédigé directement en français comme le Discours de la méthode(1637), Les Passions de l'âmeest le dernier grand ouvrage de René Descartes (1596-1650), installé depuis peu à Stockholm, et le dernier texte publié de son vivant. Il s'agit d'abord,...

-

AFFECTIVITÉ

- Écrit par Marc RICHIR

- 12 228 mots

...aller de soi. C'est particulièrement frappant, dans le champ politique, chez Machiavel et chez Hobbes, dans le champ plus proprement philosophique chez Descartes, pour qui, on le sait, le réamorçage de la philosophie ne peut se faire qu'à travers l'épreuve du doute, non seulement méthodique, mais hyperbolique.... -

ALQUIÉ FERDINAND (1906-1985)

- Écrit par Jean BRUN

- 1 586 mots

Né à Carcassonne, Ferdinand Alquié avait gravi tous les échelons de la carrière universitaire ; ayant commencé comme maître d'internat, il devait devenir professeur à la Sorbonne puis membre de l'Institut. Son œuvre, très importante, relève à la fois de la philosophie et de l'histoire...

-

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture et philosophie

- Écrit par Daniel CHARLES

- 5 459 mots

Le texte des Réponses aux septièmes objections est significatif : Descartes se compare à un architecte qui « creuse » jusqu'au « roc » (c'est-à-dire qui doute jusqu'au cogito) afin de construire enfin quelque chose de bien fondé. Cependant, le « fond » que découvre Descartes... -

ASÉITÉ

- Écrit par Marie-Odile MÉTRAL-STIKER

- 829 mots

Appartenant strictement à la langue philosophique, le terme « aséité », qui évoque inévitablement la causa sui de Spinoza, désigne la propriété de ce qui a sa propre raison d'être en soi-même et n'est pas relatif à un autre pour ce qui est de son existence. Sur ce sens général,...

- Afficher les 124 références

Voir aussi

- ANIMAL-MACHINE THÉORIE DE L'

- ONTOLOGIQUE PREUVE

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE

- GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE

- DÉDUCTION

- IDÉE

- COGITO

- NATURE IDÉE DE

- CERTITUDE

- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA

- LOGIQUE HISTOIRE DE LA

- MATHÉMATIQUES HISTOIRE DES

- PERFECTION IDÉE DE

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA