DESCARTES RENÉ (1596-1650)

- 1. La vocation intellectuelle

- 2. L'œuvre et sa publication

- 3. La méthode et le projet de science universelle

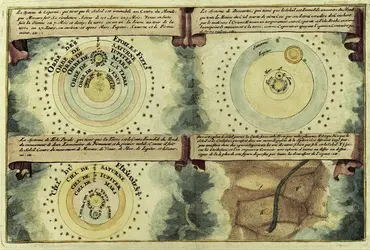

- 4. La science cartésienne

- 5. Science et métaphysique

- 6. La métaphysique : le doute et le « je pense »

- 7. La métaphysique : les idées et Dieu

- 8. La véracité divine et le problème de l'erreur

- 9. L'homme concret

- 10. Bibliographie

La métaphysique : le doute et le « je pense »

Le point de départ de la métaphysique de Descartes est le doute. Cette métaphysique n'est pas formée d'un ensemble d'affirmations pouvant être présentées dans un ordre quelconque. Elle est constituée par une suite de moments intellectuels dont chacun suppose celui qui le précède et engendre celui qui le suit. Elle se présente donc comme une suite de démarches vécues, qui se succèdent naturellement dans un ordre ne pouvant être modifié. Nous en possédons, à vrai dire, plusieurs exposés : celui de la quatrième partie du Discours de la méthode, celui des Méditations métaphysiques, celui de la première partie des Principes de la philosophie. Mais, à quelques différences près (ainsi en ce qui concerne l'ordre des diverses preuves de l'existence de Dieu), ces exposés suivent la même voie. Tous commencent par le doute.

Le doute et ses degrés

Cela ne veut pas dire, du reste, qu'ils aient le même degré de profondeur. Il est clair, par exemple, que, dans le Discours de la méthode, le doute garde un caractère scientifiquement sélectif, alors que le doute des Méditations met en jeu l'existence même du monde. De même, dans le Discours, le « je pense donc je suis » répond moins à un problème ontologique qu'à la recherche d'un critère de vérité scientifique. Toujours, cependant, le même enchaînement est conservé, et domine la métaphysique cartésienne : je doute, je pense, je suis, Dieu est, Dieu garantit ma connaissance.

La plupart de nos jugements sont conditionnés par l'habitude, notre connaissance est faite d'opinions, opinions qui, du reste, s'opposent souvent entre elles. Pour entreprendre la recherche de la vérité, il faut donc « une fois » en sa vie douter « de toutes les choses où l'on aperçoit le moindre soupçon d'incertitude ».

Ainsi, nous avons l'impression de vivre au milieu d'objets. Ces objets existent-ils réellement dans le monde ? Nous n'en saurions, à vrai dire, avoir aucune preuve, car nous ne pouvons sortir de nous-mêmes, et le monde se réduit à l'ensemble de nos sensations. Or nos sens nous trompent parfois, et, en rêve, nous prenons pour réels des objets imaginaires. Nous douterons donc d'abord de la réalité des choses sensibles.

Pourtant, remarque Descartes, même si les objets sensibles n'existent pas, « ils ne peuvent être formés qu'à la ressemblance de quelque chose de réel et de véritable ». Et il en vient alors à la considération des essences, de la figure, du nombre, de la grandeur, et, en un mot, des principes mêmes de la science qu'il veut fonder. Mais il faut douter aussi de ces principes, et des démonstrations mathématiques. Pour cela, Descartes invoque d'abord une raison très générale, à savoir « qu'il y a des hommes qui se sont mépris en raisonnant sur de telles matières ». Mais, dans les Méditations, il porte plus loin son analyse, et envisage la possibilité d'un Dieu trompeur. En effet, la raison profonde du doute est que Descartes n'est pas encore en possession du fondement métaphysique de l'intuition intellectuelle elle-même, fondement qui ne peut se trouver qu'en Dieu. Il est des vérités qui nous semblent certaines. Mais comment pouvons-nous être assurés de la vérité de ce qui nous semble certain ? La seule garantie que nous possédions de la vérité d'une proposition est l'impression d'évidence que celle-ci produit sur notre esprit. Or comment savoir ce que vaut une telle impression avant de savoir ce qu'est notre esprit lui-même, avant de connaître sa nature et son origine, autrement dit avant d'être assurés que le Dieu qui nous a créés n'est pas trompeur ?

L'hypothèse du malin génie et l'affirmation du moi pensant

À la fin de la Méditation première, et,[...]

- 1. La vocation intellectuelle

- 2. L'œuvre et sa publication

- 3. La méthode et le projet de science universelle

- 4. La science cartésienne

- 5. Science et métaphysique

- 6. La métaphysique : le doute et le « je pense »

- 7. La métaphysique : les idées et Dieu

- 8. La véracité divine et le problème de l'erreur

- 9. L'homme concret

- 10. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Ferdinand ALQUIÉ : professeur honoraire à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques)

Classification

Pour citer cet article

Ferdinand ALQUIÉ. DESCARTES RENÉ (1596-1650) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

DESCARTES ET L'ARGUMENTATION PHILOSOPHIQUE (dir. F. Cossutta)

- Écrit par Jean LEFRANC

- 1 443 mots

L'œuvre de Descartes, qui fonde le rationalisme des temps modernes, peut-elle résister aux analyses réductrices des sociologues, des linguistes, des théoriciens de l'argumentation ? La philosophie doit-elle se résigner à n'être qu'un phénomène social, un « reflet » selon les marxistes,...

-

LA DIOPTRIQUE (R. Descartes)

- Écrit par Bernard PIRE

- 180 mots

René Descartes (1596-1650) publie à Leyde (Hollande) La Dioptrique en appendice de son Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. Il y montre que sa méthode est supérieure à la façon commune. Dans les deux premiers discours, intitulés « De la...

-

DISCOURS DE LA MÉTHODE, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 1 003 mots

-

MÉDITATIONS MÉTAPHYSIQUES, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 985 mots

Les Méditations métaphysiques (Meditationes de prima philosophia, 1641) sont la première œuvre proprement philosophique de Descartes (1596-1650), et d'ailleurs le premier ouvrage publié sous son nom. Alors que le Discours de la méthode (1637) garde un caractère de circonstance, ne se voulant...

-

LES PASSIONS DE L'ÂME, René Descartes - Fiche de lecture

- Écrit par François TRÉMOLIÈRES

- 885 mots

- 1 média

Paru en novembre 1649 à Paris et Amsterdam, rédigé directement en français comme le Discours de la méthode(1637), Les Passions de l'âmeest le dernier grand ouvrage de René Descartes (1596-1650), installé depuis peu à Stockholm, et le dernier texte publié de son vivant. Il s'agit d'abord,...

-

AFFECTIVITÉ

- Écrit par Marc RICHIR

- 12 228 mots

...aller de soi. C'est particulièrement frappant, dans le champ politique, chez Machiavel et chez Hobbes, dans le champ plus proprement philosophique chez Descartes, pour qui, on le sait, le réamorçage de la philosophie ne peut se faire qu'à travers l'épreuve du doute, non seulement méthodique, mais hyperbolique.... -

ALQUIÉ FERDINAND (1906-1985)

- Écrit par Jean BRUN

- 1 586 mots

Né à Carcassonne, Ferdinand Alquié avait gravi tous les échelons de la carrière universitaire ; ayant commencé comme maître d'internat, il devait devenir professeur à la Sorbonne puis membre de l'Institut. Son œuvre, très importante, relève à la fois de la philosophie et de l'histoire...

-

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - Architecture et philosophie

- Écrit par Daniel CHARLES

- 5 459 mots

Le texte des Réponses aux septièmes objections est significatif : Descartes se compare à un architecte qui « creuse » jusqu'au « roc » (c'est-à-dire qui doute jusqu'au cogito) afin de construire enfin quelque chose de bien fondé. Cependant, le « fond » que découvre Descartes... -

ASÉITÉ

- Écrit par Marie-Odile MÉTRAL-STIKER

- 829 mots

Appartenant strictement à la langue philosophique, le terme « aséité », qui évoque inévitablement la causa sui de Spinoza, désigne la propriété de ce qui a sa propre raison d'être en soi-même et n'est pas relatif à un autre pour ce qui est de son existence. Sur ce sens général,...

- Afficher les 124 références

Voir aussi

- ANIMAL-MACHINE THÉORIE DE L'

- ONTOLOGIQUE PREUVE

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- REPRÉSENTATION & CONNAISSANCE

- GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE

- DÉDUCTION

- IDÉE

- COGITO

- NATURE IDÉE DE

- CERTITUDE

- PHILOSOPHIE HISTOIRE DE LA

- LOGIQUE HISTOIRE DE LA

- MATHÉMATIQUES HISTOIRE DES

- PERFECTION IDÉE DE

- BIOLOGIE HISTOIRE DE LA