PROTÉINES

Articles

-

PROTÉINES (histoire de la notion)

- Écrit par Universalis, Pierre VIGNAIS

- 2 490 mots

- 4 médias

Le terme « protéine »apparaît en 1838 dans un article publié par le chimiste hollandais Gerrit Mulder. Mulder étudiait la composition élémentaire de substances azotées d'origine animale comme la fibrine, l'albumine et la gélatine. Il employait à cet effet une méthode de ...

-

PROTÉINES - Structures

- Écrit par Philippe BRION, Universalis, René LAFONT

- 6 273 mots

- 6 médias

Depuis les travaux du chimiste allemand Emil Fischer, Prix Nobel de chimie en 1902 pour la synthèse chimique de molécules biologiques, on sait que les protéines sont des assemblages de « briques élémentaires », les vingt acides aminés (ou aminoacides). Le terme de protide encore utilisé à l’époque...

-

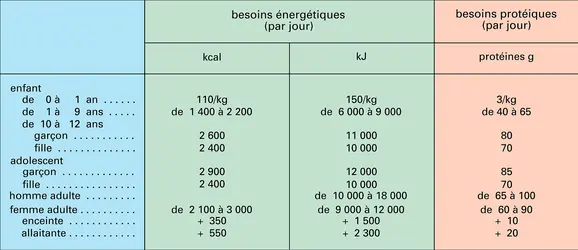

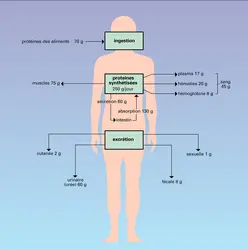

PROTÉINES DE L'ALIMENTATION HUMAINE

- Écrit par Jean-Claude MEUNIER

- 3 360 mots

La matière vivante est composée principalement de quatre éléments : azote, oxygène, hydrogène et carbone. L'air contient environ 79 p. 100 d'azote et 20 p. 100 d'oxygène. Le dioxyde de carbone (CO2) est nettement moins présent : 0,03 p. 100. Les animaux sont incapables d'utiliser...

-

PAULING ET LES PROTÉINES

- Écrit par Paul MAZLIAK

- 231 mots

- 1 média

Après avoir appliqué la mécanique quantique aux liaisons chimiques et défini les liaisons faibles, Linus Pauling (1901-1994) se consacra à l'étude des protéines. Il élabora, en 1951, la structure secondaire des protéines fibrillaires (kératine des cheveux, fibroïne de la soie, etc.), point de départ...

-

MITOSE

- Écrit par Nina FAVARD

- 6 519 mots

- 5 médias

Ces phénomènes sont en relation avec la dépolymérisation réversible des protéines de la lamina. -

EUCARYOTES (CHROMOSOME DES)

- Écrit par Denise ZICKLER

- 7 721 mots

- 9 médias

Le complexe ADN-protéines qui constitue l'architecture du chromosome des eucaryotes est appelé chromatine. Les protéines de la chromatine peuvent être divisées en deux grands groupes de masse équivalente : les protéines basiques ou histones et les protéines acides appelées aussi non-histones.... -

ADN (acide désoxyribonucléique) ou DNA (deoxyribonucleic acid)

- Écrit par Michel DUGUET, Universalis, David MONCHAUD, Michel MORANGE

- 10 074 mots

- 10 médias

Une fois connue la structure du matériel génétique, il fallait comprendre comment celui-ci pouvait contrôler la synthèse des protéines, molécules responsables des fonctions élémentaires de la cellule, et en particulier des fonctions de catalyse enzymatique. Dès 1940, les Américains George Beadle et... -

AMINOACIDES ou ACIDES AMINÉS

- Écrit par Universalis, Pierre KAMOUN

- 3 486 mots

- 6 médias

Les acides aminés, encore appelés aminoacides sont les unités structurales des protéines, donc des enzymes, clés des divers mécanismes du vivant. Ils participent en outre à presque tout le métabolisme cellulaire. On les a nommés ainsi, car ce sont des molécules organisées autour d’une même...

-

AMMONIFICATION ou AMMONISATION

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 1 920 mots

- 1 média

Les matières organiques résiduelles, animales et végétales – excreta, débris, déchets, cadavres – subissent dans la nature, sous l'action des micro-organismes des sols et des eaux, des transformations plus ou moins poussées.

Celles-ci peuvent aboutir à la formation de matières colloïdales...

-

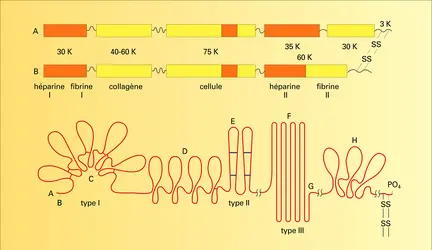

ANTICORPS MONOCLONAUX

- Écrit par Michel MAUGRAS, Jean-Luc TEILLAUD

- 2 137 mots

Les anticorps, ou immunoglobines, sont des protéines sécrétées par une famille de cellules, les lymphocytes, dont la principale propriété est de reconnaître le « non-soi ». Les substances chimiques reconnues comme étrangères, qu'elles soient des associations de molécules ou des molécules, sont...

-

ANTIGÈNES

- Écrit par Joseph ALOUF

- 7 382 mots

- 5 médias

Lesantigènes protéiques constituent les immunogènes naturels les plus nombreux et les plus diversifiés. De nombreux vaccins bactériens et viraux sont constitués par des protéines, comme c'est le cas, par exemple, des anatoxines diphtériques et tétaniques. La plupart des protéines et de nombreux polypeptides... -

AQUAPORINES

- Écrit par Pierre LASZLO

- 2 344 mots

Les aquaporines sont des protéines qui favorisent le passage des molécules d'eau à travers les membranes cellulaires, réalisant une ingénieuse hydraulique au service des organismes.

Un petit sac, au contenu immuable, baignant dans une eau minérale, de composition plus ou moins variable...

-

ARCHÉES ASGARD

- Écrit par Patrick FORTERRE

- 3 785 mots

- 3 médias

...et on construit un arbre unique fondé sur la comparaison de ces séquences concaténées. Mais l’analyse des arbres individuels concernant chacune des 36 protéines universelles a montré que des contradictions se cachent derrière l’analyse globale de ces mêmes 36 protéines. En effet, on note que la position... -

ARNm THÉRAPEUTIQUES

- Écrit par Bruno PITARD

- 6 616 mots

- 5 médias

Un grand nombre de maladies, génétiques en particulier mais aussi acquises, pourraient être soignées si on pouvait introduire dans l’organisme, voire dans les cellules en cause, la ou les protéines capables de corriger l’anomalie à l’origine de la maladie. Face à ce besoin, on ne dispose que d'une...

-

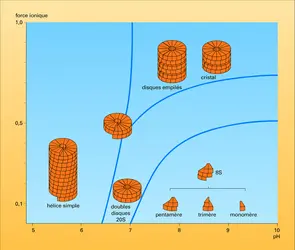

AUTOASSEMBLAGE VIRAL

- Écrit par Léon HIRTH

- 903 mots

Les virus les plus simples sont généralement constitués par une molécule d'acide nucléique protégée par des sous-unités protéiques. La particule virale ainsi constituée est dite nucléocapside. Les sous-unités qui composent la capside protéique peuvent s'arranger autour de...

-

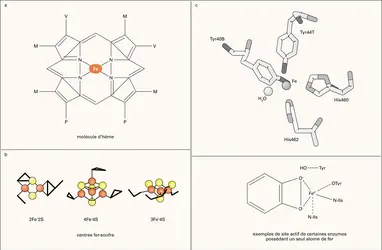

BIOCHIMIE

- Écrit par Pierre KAMOUN

- 3 880 mots

- 5 médias

Les protéines, molécules de tailles très variables, sont formées de la combinaison de vingt molécules de petites tailles, les acides aminés : le premier isolé, l'asparagine, fut purifié dès 1906 par Vauquelin, alors que le dernier isolé, la thréonine, ne fut caractérisé qu'en 1935 par Rose. Les acides... -

BIOLOGIE - La biologie moléculaire

- Écrit par Gabriel GACHELIN

- 7 405 mots

- 8 médias

Les résultats précédents ne disent rien sur la manière dont la séquence des bases de l'ADN spécifie la séquence des acides aminés d'uneprotéine. Frederick Sanger avait montré en 1950 que l'enchaînement (la séquence) en acides aminés d'une protéine en est caractéristique. Une séquence étant... -

BIOPHYSIQUE

- Écrit par Claude Michel GARY-BOBO

- 6 413 mots

Ces recherches structurales ont pris un grand essor à partir du moment où il a été devenu possible d'isoler, de purifier et de cristalliser lesprotéines et les acides nucléiques ; les méthodes cristallographiques ont pu leur être appliquées et un pas décisif fait dans la connaissance de ces... -

BLOBEL GÜNTER (1936-2018)

- Écrit par Elisabeth BURSAUX

- 461 mots

- 1 média

L'Américain Günter Blobel a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine 1999 pour avoir élucidé le mécanisme qui permet aux protéines de trouver leur destination à l'intérieur de la cellule. Ce biologiste, né le 21 mai 1936 à Waltersdorf, en Silésie alors allemande (aujourd'hui Niegosławice...

-

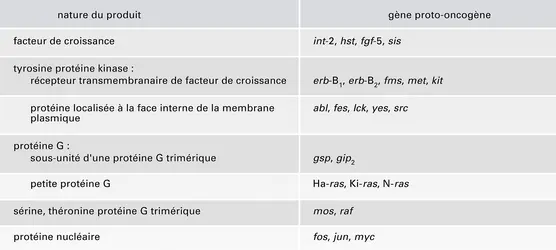

CANCER - Cancers et virus

- Écrit par Sophie ALAIN, François DENIS, Sylvie ROGEZ

- 5 660 mots

- 6 médias

Synthèse d'oncoprotéine. Le virus exprime une ou plusieursonco-protéines perturbant la régulation de la division cellulaire, la différenciation cellulaire et/ou les mécanismes physiologiques de mort cellulaire programmée. Ces protéines peuvent altérer les voies de signalisation cellulaire, activer... -

CANCER - Immunothérapie

- Écrit par Emmanuel DONNADIEU

- 5 131 mots

- 5 médias

...pathogènes comme des virus ou des bactéries. Du fait des nombreuses mutations qui s’accumulent lors de la croissance tumorale et qui se traduisent par la synthèse de protéines modifiées, les cellules malignes peuvent également être considérées comme étrangères et par conséquent devraient être reconnues,... -

CASÉINE

- Écrit par Geneviève DI COSTANZO

- 443 mots

Phosphoprotéine très largement représentée dans le lait des mammifères (vache 30 g/l, femme 9 g/l). La caséine du lait de vache précipite facilement sous forme de caillots volumineux soit par abaissement du pH au voisinage de son point isoélectrique (pH 4,6), soit par action enzymatique (présure)....

-

CELLULE - L'organisation

- Écrit par Pierre FAVARD

- 11 028 mots

- 15 médias

Les protéines membranaires sont positionnées au niveau de la bicouche lipidique de façon différente selon leurs caractères de solubilité ; les protéines hydrophiles (solubles dans l'eau) interagissent avec les pôles hydrophiles des lipides et sont situées à la périphérie de la bicouche, ces protéines... -

CELLULE - La division

- Écrit par Marguerite PICARD

- 4 983 mots

- 3 médias

...réplication ne s'effectue qu'en réponse à un signal encore mystérieux mais qui est clairement lié à une masse cellulaire critique. Parmi les nombreuses protéines nécessaires à la réplication du chromosome bactérien, celle qui est codée par le gèneDnaA est considérée, depuis longtemps, comme le...

Médias