MORALE

Étymologiquement, « morale » vient du latin (philosophia) moralis, traduction par Cicéron, du grec ta èthica ; les deux termes désignent ce qui a trait aux mœurs, au caractère, aux attitudes humaines en général et, en particulier, aux règles de conduite et à leur justification. On réserve parfois, mais sans qu'il y ait accord sur ce point, le terme latin à l'analyse des phénomènes moraux concrets, celui d'origine grecque au problème du fondement de toute morale et à l'étude des concepts fondamentaux, tels que bien et mal, obligation, devoir, etc.

La morale apparaît d'abord, et légitimement, comme le système des règles que l'homme suit (ou doit suivre) dans sa vie aussi bien personnelle que sociale. Vus ainsi, le problème moral et les problèmes de la morale constituent le centre de toute réflexion, puisque toute entreprise humaine, pour désintéressée qu'elle se croie, est soumise à la question de savoir si elle est justifiée ou non, nécessaire, admissible ou répréhensible, en accord avec les valeurs reconnues ou en contradiction avec elles, c'est-à-dire si elle aide à la réalisation de ce qui est considéré comme souhaitable, à la prévention ou à l'élimination de ce qui est jugé mauvais. Une action ou un caractère sont ainsi classés comme moraux ou immoraux, de même que les règles consciemment ou inconsciemment suivies dans les actes qui expriment le caractère. Puisque ces règles ne sont pas les mêmes pour différents individus, époques, civilisations, sociétés, la question se pose de savoir comment découvrir un vrai bien et une vraie morale, question à laquelle seule une réflexion systématique sur la morale, une philosophie de la morale peut répondre, le cas échéant par la négative en niant l'existence d'une morale absolument vraie et, partant, universelle en ce qu'elle obligerait tous les êtres humains.

Les faits moraux et leur étude

La morale du groupe

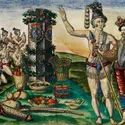

Il n'existe pas de communauté humaine, pour primitive qu'elle soit, qui ne connaisse de règles et ne distingue pas le bien d'avec le mal : règles de mariage (interdiction de l'inceste, etc.), de distinction entre nourritures permises, interdites, parfois prescrites au cours de certaines cérémonies ; d'obligations dans le processus du travail du groupe, etc. En ce sens, on trouve partout une morale comme forme de vie.

Dans de telles situations historiques, la morale ne fait pas problème. Les communautés dont il s'agit ici rencontrent sans doute des difficultés dans l'application de leurs règles : que faut-il faire dans telle situation ? comment réconcilier des obligations reconnues, mais inexécutables simultanément ? Il s'agit de difficultés techniques ou juridiques, certes réelles, mais auxquelles le système moral, vrai système des mœurs, répond par certaines instances d'autorité ; le chef inspiré, le sorcier, les anciens tranchent et donnent des réponses satisfaisantes parce que sans appel ; ils savent comment il faut purifier l'individu et protéger la communauté des conséquences des fautes commises, quand une guerre est juste ou non, si tel animal inconnu peut ou non être mangé, si telle prescription, ou interdiction, s'applique à tel individu à telle place dans le groupe. Les règles mêmes ne sont pas mises en doute et ne sauraient l'être, étant donné que le système n'entretient aucun rapport avec d'autres systèmes qui seraient regardés comme également possibles, également praticables. D'autres groupes existent et sont, aux yeux du premier, des groupes humains ; mais ils sont radicalement autres, et ces étrangers ne sont pas des hommes au sens plein : ils ne parlent pas, ils émettent simplement des bruits, ce sont des barbares, des gens qui ne savent faire que bar-bar-bar. À plus forte raison le système moral propre est-il le système[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Éric WEIL : professeur à l'université de Nice

Classification

Pour citer cet article

Éric WEIL. MORALE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Autres références

-

MORALE (sociologie)

- Écrit par Gérôme TRUC

- 1 332 mots

- 1 média

Désignant l’ensemble des normes et des valeurs qui régissent les comportements des membres d’une même société les uns à l’égard des autres, la morale touche au cœur même de la sociologie. À la centralité conférée initialement par Émile Durkheim à l’étude objective du « fait moral...

-

ALTRUISME

- Écrit par Guy PETITDEMANGE

- 3 328 mots

- 1 média

-

AMOUR

- Écrit par Georges BRUNEL, Baldine SAINT GIRONS

- 10 182 mots

- 5 médias

-

ANTISPÉCISME

- Écrit par Fabien CARRIÉ

- 4 127 mots

- 4 médias

...permettent de rénover, contre les tenants de la philosophie analytique anglo-saxonne, une philosophie pragmatiste et utilitariste qui se veut en prise avec les problématiques morales contemporaines. Ils constituent aussi des outils rhétoriques permettant de suggérer à l’opinion et aux mouvements sociaux de... -

ARISTOTE (env. 385-322 av. J.-C.)

- Écrit par Pierre AUBENQUE

- 23 786 mots

- 2 médias

...c'est-à-dire la théorie de la création littéraire). Mais, dans le détail, Aristote oublie souvent cette distinction et il lui arrive de décrire la structure de l'action (praxis) morale en prenant pour modèle l'activité technique (poiésis), dont les articulations sont plus visibles : rapprochement... - Afficher les 137 références

Voir aussi

- VOLONTÉ GÉNÉRALE

- MORALE SOCIALE

- RÉGLEMENTATION & RÈGLES

- GROUPE PRIMAIRE

- IMPÉRATIF CATÉGORIQUE

- ACTION, philosophie

- LOI, éthique

- CITÉ ANTIQUE

- RIGORISME

- FAIT, épistémologie

- INDIVIDUALITÉ

- NÉGATIVITÉ, philosophie

- ANTIQUE PHILOSOPHIE

- UNIVERSEL

- GRECQUE PHILOSOPHIE

- HISTOIRE PHILOSOPHIE DE L'

- RÔLES ET STATUTS SOCIAUX

- NATURE HUMAINE