ÉPOPÉE

La Grèce et l'aire turcophone

De « L'Iliade » à la geste de Digénis Akritas

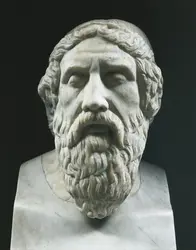

Au cours du viiie siècle avant notre ère, en Grèce, Homère, héritier d'une longue tradition de culture orale et vivant en son sein, élabore, développe le cycle épique de la guerre de Troie et donne à cette composition l'empreinte de son individualité. L'écriture alphabétique syro-phénicienne qui apparaît alors n'a encore qu'une incidence relative sur le contexte oral-aural. Plus tard, dans la Grèce classique, la déclamation des poèmes homériques figés par la cité était effectuée par des rhapsodes, les spécialistes de la récitation, transmettant l'encyclopédie de connaissances collectives, le savoir que l'épopée illustre dans un système d'éducation particulier (audition-lecture-écriture), fondant ainsi notre propre tradition littéraire. En chantant le kléos, la gloire d'Achille, et le nostos, le voyage de retour d'Ulysse, l'épopée homérique exalte le code d'honneur héroïque, les modèles de comportement de cette société, elle révèle la difficile condition humaine, déplore les cruautés et les malheurs de la guerre. Tous les hommes sont soumis à un implacable destin, tant du côté des vaincus que de celui des vainqueurs. Au-delà de leur adversité, la souffrance unit les hommes, et c'est là tout l'humanisme d'Homère.

Des siècles plus tard, le héros épique de la tradition byzantine est, lui, un homme de frontières, de descendance mixte, chrétienne et musulmane, qui se bat aux côtés des Byzantins contre les attaques des infidèles orientaux. Un ensemble de récits légendaires sur les guerres arabo-byzantines aux marches orientales de l'empire du ixe et du xe siècle a donné lieu à l'épopée de Digénis Akritas. La geste de Digénis (issu de deux géni = races) Akritas (homme des akra = frontières) a souvent été comparée aux gestes occidentales du xiie siècle, la Chanson de Roland, les Nibelungenlied et le PoemadelMio Cid. Le thème du conflit entre chrétiens et infidèles leur est commun, tout comme le fait qu'ils constituent le premier texte de quelque longueur et d'un genre nouveau dans la langue vernaculaire, en rupture avec la tradition littéraire du Moyen Âge. À ces parallèles occidentaux il convient d'ajouter les gestes musulmanes de la même période et notamment les gestes de Sayyid-Battal et de Melik Danismend. L'état actuel des recherches comparatives – du corpus grec avec la tradition slave, où l'on retrouve la plupart des thèmes « akritiques », ainsi qu'avec les récits épiques turcs – ne permet pas de supposer une tradition partagée dans l'aire byzantino-ottomane, mais il est certain que, si l'épopée byzantine ne fait aucun écho aux gestes occidentales, elle en partage plusieurs thèmes, épisodes, noms de personnages et de lieux avec les récits légendaires du monde musulman : la conquête (ou la reconquête) de l' Anatolie constitue le thème central des récits épiques byzantins, arabes et turcs. Les héros « orientaux » sont des hommes des frontières à plus d'un titre : défenseurs des marches, ils luttent contre les infidèles jusqu'à en convertir quelques-uns par le mariage. Les héros épiques pratiquent l'exogamie : le Byzantin Digénis est fils d'un émir converti et d'une noble chrétienne ; Sayyid Battal et Danismend, les musulmans, se marient tous deux à des princesses byzantines.

Les récentes études sur la relation de la société byzantine avec l'écriture, qui font état d'un degré d'alphabétisation élevé, ont reposé la question de la distinction entre tradition orale et tradition écrite dans le contexte de la littérature populaire et notamment à propos de l'épopée de Digénis Akritas. Par ailleurs, il semble établi que les poètes du Moyen[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Emmanuèle BAUMGARTNER : professeur de littérature française à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

- Maria COUROUCLI : chargé de recherche au C.N.R.S.

- Jocelyne FERNANDEZ : docteur d'État (linguistique générale), directeur de recherche au C.N.R.S.

- Pierre-Sylvain FILLIOZAT : directeur d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section)

- Altan GOKALP : chargé de recherche de première classe au C.N.R.S., responsable de l'équipe cultures populaires, Islam périphérique, migrations au laboratoire d'ethnologie de l'université de Paris-X-Nanterre, expert consultant auprès de la C.E.E. D.G.V.-Bruxelles

- Roberte Nicole HAMAYON : docteur ès lettres, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, Ve section (sciences religieuses)

- François MACÉ : professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Nicole REVEL : docteur ès lettres et sciences humaines, directeur de recherche au C.N.R.S

- Christiane SEYDOU : directeur de recherche au C.N.R.S.

Classification

Pour citer cet article

Emmanuèle BAUMGARTNER, Maria COUROUCLI, Jocelyne FERNANDEZ, Pierre-Sylvain FILLIOZAT, Altan GOKALP, Roberte Nicole HAMAYON, François MACÉ, Nicole REVEL et Christiane SEYDOU. ÉPOPÉE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

AFRIQUE NOIRE (Culture et société) - Littératures

- Écrit par Jean DERIVE, Jean-Louis JOUBERT, Michel LABAN

- 16 566 mots

- 2 médias

...est vrai pour le conte le sera aussi bien pour le genre parémique (distinction marquée dans certaines nomenclatures entre plusieurs types d'aphorismes) ou pour le genre épique. En langue mandingue, par exemple, l'épopée reçoit une dénomination différente selon qu'elle est historique ou corporative... -

ALLEMANDES (LANGUE ET LITTÉRATURES) - Littératures

- Écrit par Nicole BARY, Claude DAVID, Claude LECOUTEUX, Étienne MAZINGUE, Claude PORCELL

- 24 585 mots

- 29 médias

...Parallèlement à ce mouvement, la littérature profane connaît un nouvel essor vers 1125-1150, et voit la création d'œuvres se répartissant en deux groupes : les épopées de clercs et les épopées dites, à tort, de jongleurs. La notion d'empire occupe une place prépondérante dans le Rolandslied d'un... -

‘ANTARA (VIe s.)

- Écrit par Sayed Attia ABUL NAGA

- 532 mots

Grand guerrier et poète arabe préislamique. On lui attribue une cinquantaine de pièces, dont une mu‘allaqā, poème qui aurait été exposé à la Ka‘ba, la Pierre noire de La Mecque. Néanmoins, une grande partie de cette œuvre est apocryphe. Dans ces poèmes, ‘Antara exalte ses faits d'armes et exprime...

-

ANZU MYTHE D'

- Écrit par Daniel ARNAUD

- 591 mots

La pensée assyro-babylonienne a hérité de la tradition sumérienne l'idée qu'existaient encore dans le cosmos des forces de mal ou, du moins, de trouble qui en bouleversaient pendant un temps l'ordonnance, avant qu'un champion ne rétablisse l'état de choses précédent : le mythe d'Anzu raconte ainsi...

- Afficher les 83 références

Voir aussi

- FINNOISE ou FINLANDAISE LITTÉRATURE

- JAVANAISE LITTÉRATURE

- PANTOUM ou PANTUN

- BYZANTINE LITTÉRATURE

- RUNES ou RUNIQUE, écriture

- POÉSIE JAPONAISE

- MONGOLES LANGUE & LITTÉRATURE

- TURQUE LITTÉRATURE

- ARABE LITTÉRATURE

- GRIOT

- JAPONAISE LITTÉRATURE

- MÉDIÉVALE LITTÉRATURE

- ASIE DU SUD-EST

- SIAM

- CARÉLIE

- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE

- PAROLE

- ORALE LITTÉRATURE

- DEDE KORKUT, épopée turque

- JONGLEURS

- CYCLE, littérature

- RÉCITATION

- DIGENIS AKRITAS ÉPOPÉE DE

- INDE MONDE DIVIN DE L'

- GRECQUE MYTHOLOGIE

- TROIE GUERRE DE

- FRANÇAISE LITTÉRATURE, Moyen Âge

- INDE, langues et littératures

- CRÉATION MYTHES DE LA

- AFRIQUE NOIRE, littératures

- MONOGATARI, genre littéraire

- GÉSAR ou GUÉSAR DE LING

- ESTONIENNE LITTÉRATURE

- HÉROS & IDOLES

- SANSKRITE ou SANSCRITE LITTÉRATURE

- ULYSSE

- VÉDIQUE LITTÉRATURE

- BRAHMAN, hindouisme

- PÈLERINAGES HINDOUS