ALEMBERT JEAN LE ROND D' (1717-1783)

L'un des mathématiciens et physiciens les plus importants du xviiie siècle, d'Alembert fut aussi un philosophe marquant des Lumières. Dans les sciences aussi bien qu'en philosophie, il incorpora la tradition du rationalisme cartésien aux conceptions newtoniennes, ouvrant la voie du rationalisme scientifique moderne, du moins dans sa direction physico-mathématique. Il développa le calcul différentiel et intégral (calcul aux dérivées partielles), généralisa et étendit la mécanique newtonienne et ses applications (principe de d'Alembert, hydrodynamique, problème des trois corps) : son œuvre représente une étape décisive avant celles de Lagrange et de Laplace. Ses analyses épistémologiques originales constituent une véritable philosophie des sciences liée à une théorie de la connaissance tributaire de Locke et Condillac et annoncent, par leur modernité, bien des développements ultérieurs. Codirecteur avec Diderot de l'Encyclopédie, dont il rédigea beaucoup d'articles, ami de Voltaire, membre de nombreuses académies, il fut un des protagonistes les plus éminents de la lutte des Lumières contre l'absolutisme religieux et politique.

Le savant et l'encyclopédiste

Né le 16 novembre 1717, abandonné par sa mère, la marquise de Tencin, sur les marches de l'église Saint-Jean-le-Rond à Paris – d'où son nom –, Jean Le Rond d'Alembert fut recueilli et élevé par la femme d'un vitrier, Mme Rousseau, chez qui il demeura jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Son père, le chevalier Destouches, fit en sorte de subvenir à ses besoins et de lui procurer la meilleure éducation. En pension de quatre à douze ans, puis élève au collège des Quatre-Nations de 1730 à 1735, il reçut de maîtres malebranchistes une éducation janséniste et cartésienne. Bachelier ès arts, il suivit des cours de droit puis de médecine avant de se consacrer définitivement aux mathématiques. Ses premiers travaux le firent remarquer de Clairaut et il entra à l'Académie des sciences comme « associé astronome adjoint » à vingt-quatre ans.

Il publia en 1743 le Traité de dynamique, dont l'importance fut décisive pour le développement ultérieur de la mécanique rationnelle, et qui assura sa consécration, et, l'année suivante, le Traité de l'équilibre et du mouvements des fluides, qui unifiait en quelque sorte la dynamique des solides et celle des fluides. Il gagna, en 1746, le concours de l'Académie de Berlin avec ses Réflexions sur la cause générale des vents – un traité des marées atmosphériques –, parues l'année précédente. Ses Recherches sur la précession des équinoxes et sur la nutation de l'axe de la Terre dans le système newtonien parurent en 1749, et ses Recherches sur différents points importants du système du monde de 1754 à 1756. Outre ces ouvrages majeurs, il donna d'importantes contributions, notamment dans les mémoires de l'Académie de Berlin – tel son travail fondamental sur l'équation des cordes vibrantes (1747) – et dans ses Opuscules mathématiques (9 volumes, dont 8 parus de 1761 à 1780, les 5 premiers étant les plus notables).

D'Alembert s'intéressa en outre à la musique et donna en 1752 des Éléments de musique théorique et pratique, suivis en 1754 de Réflexions sur la musique en général et sur la musique française en particulier. Ces ouvrages le firent considérer comme le théoricien des conceptions de Rameau.

Sa jeune célébrité lui ouvrit les salons parisiens et il devint un habitué de ceux de Mme Geoffrin, de Mme du Deffand, puis de celui de Julie de Lespinasse, avec laquelle il vécut à partir de 1764 : ce salon où se retrouvaient les « philosophes » était fréquenté notamment par Turgot, Condorcet et des savants étrangers de passage, tels que Hume.

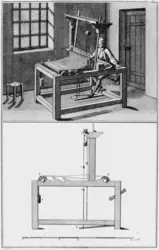

Engagé en 1745 avec Diderot par le libraire Le Breton pour[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel PATY : directeur de recherche émérite au CNRS

Classification

Pour citer cet article

Michel PATY. ALEMBERT JEAN LE ROND D' (1717-1783) [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ENCYCLOPÉDIE (D. Diderot et J. Le Rond d'Alembert) - Fiche de lecture

- Écrit par Jean Marie GOULEMOT

- 1 138 mots

- 1 média

L'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Denis Diderot (1713-1784) et de Jean Le Rond d'Alembert (1717-1783) a pris très tôt valeur de symbole. En elle se trouvent concentrés l'appétit de savoir qui habite le xviiie siècle, son goût des...

-

CALCUL INFINITÉSIMAL - Histoire

- Écrit par René TATON

- 11 465 mots

- 3 médias

En 1747, à l'occasion d'une étude sur le problème des vents, d'Alembert introduisit et étudia des équations d'un type nouveau, les équations aux dérivées partielles, faisant intervenir simultanément les dérivées partielles d'une même fonction par rapport à différentes variables. Le fait que la plupart... -

ENCYCLOPÉDIE

- Écrit par Alain REY

- 5 659 mots

- 6 médias

...connaissance due à Francis Bacon (1561-1626), puis à John Locke (1632-1704) et ensuite à son critique, Leibniz (1646-1716), a rendu possibles les vues de d'Alembert, mathématicien-philosophe, et de Diderot, à la fois philosophe et écrivain (le réel et l'imaginaire, la connaissance et les mots). Leur «... -

ENCYCLOPÉDIE DE DIDEROT (1751-1772)

- Écrit par Yvon BELAVAL

- 2 371 mots

- 1 média

Si, comme on l'a professé durant des siècles, la pensée est le miroir de l'être, et si le monde est sphérique, fini, alors, comment ne pas imaginer que le savoir total puisse être, lui aussi, fini et circulaire ? Tel est bien le premier modèle du savoir encyclopédique, que se propose encore un Bruno...

-

EULER LEONHARD (1707-1783)

- Écrit par Christian HOUZEL, Jean ITARD

- 2 759 mots

- 1 média

...Maupertuis. Citons enfin, dans le domaine de la mécanique, ses études sur les cordes vibrantes ; les discussions qui s'élevèrent entre D. Bernoulli, d' Alembert, Lagrange et lui-même le conduisirent à préciser la notion générale de fonction, sous une forme voisine de celle que l'on adopte maintenant :... - Afficher les 14 références

Voir aussi