MOGHOLS

En dépit du terme « moghol », dérivé de « mongol », qu'on lui applique, la dynastie qui règne en Inde de 1526 à 1858, avec des fortunes diverses, n'est pas considérée par les historiens comme étant d'origine mongole. Bien que prétendant descendre lointainement, et par sa mère, de Chingiz khān (Gengis khān), Bāber, le fondateur en Inde de la dynastie moghole, était un Turc Chaghātai, qui, par son père, descendait de Timūr-Lang (Tamerlan), Turc Barlās régnant à Samarcande à la fin du xive siècle et qui envahit l'Inde en 1398. Le déclin de la puissance timouride dans le Turkestan est la cause directe de l'émergence, en Inde, de l'Empire dit moghol, puisque Bāber, chassé de son domaine du Ferghāna par l'invasion des Uzbeks, s'établit à Kāboul et, informé des difficultés d'Ibrāhīm Lodi à Delhi, occupe Lahore en 1524. La victoire de Pānīpat, le 21 avril 1526, lui ouvre la route de Delhi.

L'Empire moghol se maintient en Inde pendant plus de trois siècles et quatre souverains se succèdent de père en fils en l'espace de cent cinquante ans (1556-1707), permettant ainsi une remarquable stabilité de l'administration et un épanouissement, parfois somptueux, de la vie sociale et culturelle. C'est à propos de ces quatre empereurs Akbar, Jahāngīr, Shāh Jahān, Aurangzeb, qu'on a pu utiliser l'expression de « Grand Moghol ». Si Bāber, en instaurant la dynastie moghole, est devenu une figure majeure de l'histoire universelle, Aurangzeb, le dernier Grand Moghol, doit être tenu – tel est le jugement du poète-philosophe Iqbāl, père spirituel du Pakistan – pour « le fondateur de la nationalité musulmane en Inde ».

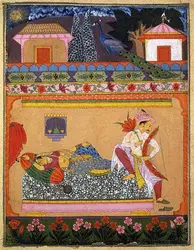

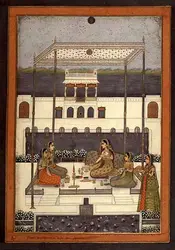

Dans toutes ses manifestations – architecture, peinture, arts mineurs –, l'art des Moghols témoigne de qualités très attachantes : équilibre et mesure, somptuosité discrète et raffinée, soin dans l'exécution. Il est également doté d'une originalité certaine qui lui a permis, à partir de formules empruntées tant à la Perse qu'à l'Inde, de créer un style particulier, lequel a lui-même largement influencé les cours princières de l'Inde hindoue du xviie au xixe siècle.

Histoire

Les débuts : Bāber et Humāyūn

Après avoir démantelé le sultanat de Delhi, Bāber eut à faire face à la puissance rajpoute qu'il mit à la raison au cours de l'année 1527. En mai 1529, presque tous les chefs afghans se rallient à la cause de Bāber, qui signe ensuite un traité de paix avec le roi du Bengale, ce qui lui permet d'établir sa suzeraineté sur la province du Bihār. Malheureusement, le règne de Bāber en Inde fut de courte durée puisque sa mort survint le 26 décembre 1530, à Āgrā. Bāber a laissé un portrait précis de lui-même dans ses Mémoires, rédigés en turc oriental et qui sont un des livres les plus captivants.

Humāyūn, fils de Bāber, dut céder d'importants territoires à ses trois frères pour essayer de se les concilier. D'autre part, le souverain du Goujrate oblige Humāyūn à défendre sa capitale, Āgrā, et à abandonner, en 1536, la province de Mālwā que les troupes mogholes avaient réussi à occuper avec beaucoup de difficultés. Mais l'ennemi le plus redoutable de Humāyūn fut Sher khān, chef afghan devenu maître de la province du Bihār et qui tentait de s'emparer du Bengale. Sher khān, par d'astucieuses manœuvres, attira Humāyūn jusqu'au Bengale, puis, le prenant à revers, coupa les communications avec la capitale moghole. Humāyūn subit deux graves défaites : l'une à Chaunsā en 1539, l'autre près de Kanauj en 1540. Commence alors pour Humāyūn un long exil qui devait durer quinze ans, pendant lequel règne dans l'Inde du Nord la dynastie Sūr. Cependant, Humāyūn n'avait pas perdu tout espoir de reconquérir son trône : il s'empare de Kaboul en 1547, puis traverse l'Indus, marche sur[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Andrée BUSSON : licenciée ès lettres, chargée de mission au musée Guimet

- André GUIMBRETIÈRE : professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Mark ZEBROWSKI

:

bachelor of arts , vacataire au musée Guimet

Classification

Pour citer cet article

Andrée BUSSON, André GUIMBRETIÈRE et Mark ZEBROWSKI. MOGHOLS [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

EMPIRE MOGHOL - (repères chronologiques)

- Écrit par Olivier COMPAGNON

- 302 mots

-

EMPIRE MOGHOL, en bref

- Écrit par Olivier COMPAGNON

- 213 mots

- 2 médias

En 1517, la mort du sultan de Delhi bouleverse les rapports de force au sein de la noblesse de la région et fragilise la dynastie des Lodi. Le prince moghol Babur (Bāber), descendant de Tamerlan et déjà maître de l'Afghanistan, profite de ce contexte favorable pour vaincre les Lodi,...

-

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND, Gilles DORRONSORO, Universalis, Mir Mohammad Sediq FARHANG, Pierre GENTELLE, Sayed Qassem RESHTIA, Olivier ROY, Francine TISSOT

- 37 316 mots

- 19 médias

...laborieuses qui constituaient la base de la civilisation islamique dans la région, et, de l'autre, le partage du Khorassan, entre les deux empires (les Grands Moghols à l'est et les Safavides à l'ouest) privait le pays d'une capitale qui jouait un rôle civilisateur. Mais la cause la plus déterminante fut... -

ĀGRĀ

- Écrit par François DURAND-DASTÈS

- 265 mots

- 2 médias

Ville de l'Union indienne (État d'Uttar Pradesh), située dans l'ouest de la plaine du Gange, densément peuplée et constituant avec le seuil qui la sépare de la vallée de l'Indus une vieille région historique où se sont très souvent centrées les grandes constructions politiques...

-

AKBAR (1542-1605)

- Écrit par Marie-Simone RENOU

- 1 502 mots

...de ses cavaliers, avait quitté les steppes du Turkestan pour s'emparer de Kābul, puis de Lahore et de Delhi dans le dessein de fonder en Inde un empire mongol, Akbar naquit en exil. Son père, Humāyūn, trahi par les intrigues de ses frères, s'était vu déposséder du pouvoir par un chef afghan, Sher shāh.... -

BĀBER ou BĀBUR (1483-1530)

- Écrit par André GUIMBRETIÈRE

- 715 mots

Descendant par sa mère de Gengis-Khan (Chingiz Khān) et par son père de Tamerlan (Timūr-Lang), Zahīr ud-dīn Bāber est le fondateur de la dynastie moghole en Inde. À la mort de son père en 1494, il hérite du petit royaume de Ferghāna, province située entre la Perse et le Turkestan. Attiré par la...

- Afficher les 21 références

Voir aussi

- COSTUME HISTOIRE DU

- ISLAM, histoire

- INDIEN ART

- PORTRAIT, peinture, XVIe s.

- PORTRAIT, peinture, XVIIe s.

- PORTRAIT, peinture, XVIIIe s.

- PAYSAGE, peinture, XVIIe s.

- CANON, esthétique

- PERSAN ART

- ISLAM ARTS DE L'

- MANṢŪR ou MANSOUR (déb. XVIIe s.)

- MANSABDĀR

- MOGHOL ou MOGOL ART

- JAHĀNGIR, grand moghol de l'Inde (1605-1627)

- AURANGZEB (1618-1707) empereur moghol de l'Inde (1658-1707)

- SHER SHĀH SŪR ou SHER KHĀN, chef afghan (1486?-1545)

- TĀJ MAHAL ou TADJ MAHALL

- PEINTURE TECHNIQUES DE LA

- ARJŪN dit GURU ARJŪN (1563-1606)

- PLEIN AIR PEINTURE DE

- INDE, histoire : du XIIIe s. à la conquête britannique (1757)

- PERSE, histoire : de 1501 à 1925

- CIVILE ARCHITECTURE

- ANIMALIER ART

- ISLAM, architecture

- INDIENNE ARCHITECTURE

- INDIENNE PEINTURE