MÉTRIQUE

Métrique quantitative, accentuelle ou de ton

La métrique syllabique simple à l'état pur, illustrée notamment par la poésie littéraire française et japonaise, ou par la poésie populaire hongroise, est d'un type minoritaire. Dans les langues où existe une opposition tranchée, et phonologiquement déterminée, entre plusieurs catégories de syllabes, par exemple longues et brèves, ou accentuées et inaccentuées, l'équivalence entre les vers repose généralement, non pas simplement sur le nombre de leurs syllabes indistinctement longues ou brèves, accentuées ou atones, mais plus précisément sur leur agencement selon de telles catégories, de sorte qu'on pourrait souvent parler de métrique syllabique complexe, par opposition à une métrique syllabique simple où toutes les syllabes ont la même valeur.

La métrique dite quantitative de la littérature latine ou grecque ancienne distingue les syllabes selon leur « quantité » : « longues » ou « brèves ». Ainsi les « hexamètres dactyliques » (censément vers de 6 pieds dactyles) d'Homère ou de Virgile sont (en gros) métriquement équivalents par le fait qu'ils présentent un nombre égal, à savoir 6, de syllabes principales, longues (souvent considérées comme des temps forts), séparées par des intervalles réguliers de deux brèves (ou une longue), etc. On appelle en ce cas pied la suite formée par une syllabe principale et la ou les syllabes intermédiaires (ou finale de vers) qui la suivent (ou la précèdent) et paraissent s'y rattacher. Les mètres quantitatifs se distinguent entre eux par le nombre de leurs syllabes principales, par la forme de la suite syllabique intermédiaire – une seule brève dans l'« ïambe » (brève-longue) ou le « trochée » (longue-brève) – et selon que les syllabes non principales paraissent se rattacher à la principale précédente comme dans le « trochée » et le « dactyle » (longue-brève-brève), ou à la suivante comme dans l'« ïambe » (brève-longue). La métrique accentuelle peut ressembler à la quantitative, les temps forts étant marqués par des syllabes lexicalement accentuées (au lieu des longues) ; ainsi les cinq syllabes principales des « pentamètres ïambiques » de la littérature anglaise sont, dans la forme la plus typique, des syllabes lexicalement accentuées.

D'une manière différente, la poésie classique chinoise exploite métriquement l'opposition phonologique dans cette langue entre les syllabes à « ton uni » (ni montant, ni descendant) et les autres syllabes (métrique de tons phonologiques). On note cependant que la langue chinoise distingue quatre sortes de tons, et que la métrique ne retient ici qu'une opposition binaire entre les tons unis et les trois autres sortes de tons (non unis). Cette restriction illustre, selon Lotz, une tendance assez générale des métriques internes de vers à ne se fonder que sur des oppositions binaires.

Qu'elles soient syllabiques simples comme en français, ou complexes, les métriques évoquées jusqu'ici ont en commun de fonder l'équivalence entre vers sur la structure syllabique des expressions, principalement déterminée par la forme phonologique : ainsi l'aspect de la parole qui est mesuré par comparaison est largement indépendant de l'immense diversité des manières dont une même expression, dans une langue, peut être prononcée. Cette restriction de l'objet de la métrique à la forme grammaticale s'explique en partie par le statut graphique de la poésie littéraire : l'écriture commune ne note pas le tempo, l'intonation, l'accentuation expressive des énoncés ; dans la communication écrite ordinaire, ces aspects éventuels de l'expression ne peuvent, au mieux, que se deviner avec une grande marge de liberté liée à la liberté même de l'interprétation opérée par le lecteur. En cela,[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Benoît de CORNULIER : professeur de linguistique française à l'université de Nantes

Classification

Pour citer cet article

Benoît de CORNULIER. MÉTRIQUE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Média

Autres références

-

INDE (Arts et culture) - Les sciences

- Écrit par Francis ZIMMERMANN

- 14 198 mots

- 2 médias

...triangle arithmétique, le triangle de Pascal, qui donne la solution d'un problème de mathématiques appliquées dans le domaine de la prosodie et de la métrique. Comment produire dans un poème la plus grande variété possible de mètres en jouant seulement sur les permutations entre syllabes longues [a]... -

LYRISME

- Écrit par Jamel Eddine BENCHEIKH, Jean-Pierre DIÉNY, Jean-Michel MAULPOIX, Vincent MONTEIL, René SIEFFERT

- 10 725 mots

- 2 médias

...ensuite à l'attention des lettrés, habiles à en exploiter les possibilités : soit qu'ils consacrent la primauté, parmi la diversité des rythmes populaires, des grands mètres classiques, le mètre quadrisyllabique, le plus ancien de tous, puis, à partir des Han, les mètres pentasyllabique et heptasyllabique,... -

MOYEN ÂGE - La littérature en prose

- Écrit par Nicola MORATO

- 6 740 mots

- 3 médias

...souvent, en outre, une certaine oscillation de la terminologie dans l’emploi de versus et de prosaen relation avec l’opposition de metrum (dans la métrique quantitative, qui distingue les syllabes selon leur quantité longue ou brève) et de rhythmus (dans la métrique accentuelle, qui distingue syllabes... -

POÉSIE

- Écrit par Michel COLLOT, Dominique VIART

- 9 394 mots

- 2 médias

...poétique. Dans la plupart des traditions, ce principe d'équivalence commande plusieurs niveaux d'organisation formelle du poème, au premier rang desquels : le mètre (reprise d'un nombre égal de pieds ou de syllabes), la rime ( répétition de sonorités identiques en fin de vers), la strophe, où mètres... - Afficher les 9 références

Voir aussi

- VOYELLE

- LATINE LITTÉRATURE

- CHINOIS, langue

- MÉDIÉVAL LYRISME

- GRECQUE ANCIENNE LITTÉRATURE

- INTONATION

- SYLLABE

- CÉSURE

- DACTYLE, métrique

- DIZAIN

- ENJAMBEMENT

- QUATRAIN

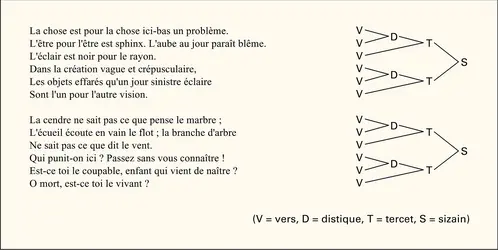

- SIXAIN ou SIZAIN

- TERCET

- TROCHÉE

- FRANÇAISE LANGUE

- DISTIQUE

- OCTOSYLLABE

- IAMBE

- POÉSIE CHINOISE

- ITALIENS LANGUE & DIALECTES

- ÉCRIT CODE, linguistique

- ORAL CODE, linguistique

- ALEXANDRIN, versification

- DÉCASYLLABE, métrique

- HEXAMÈTRE, métrique

- OPPOSITION, linguistique

- ÉLISION

- HÉMISTICHE, métrique

- QUANTITÉ, métrique

- PIED, métrique

- DURÉE, métrique

- SLOGAN

- SCANSION

- SYNÈRÈSE, stylistique

- DIÉRÈSE, stylistique