HÉMISPHÈRES CÉRÉBRAUX

- 1. Anatomie et histologie

- 2. Localisations corticales sensorielles chez l'Homme

- 3. Les potentiels évoqués d'origine sensorielle et leur utilité dans la détermination des localisations corticales

- 4. Hémisphères cérébraux et motricité

- 5. Régulations motrices à partir des structures sous-corticales extrapyramidales

- 6. Hémisphères cérébraux et opérations intellectuelles

- 7. Bibliographie

Bien des siècles avant l'Antiquité classique, on admettait déjà un étroit rapport entre les hémisphères cérébraux et les fonctions mentales supérieures : sensation consciente, motricité volontaire, mémoire, etc. Les anciens auteurs ont abondamment spéculé sur la région des hémisphères où pouvaient résider ces facultés généralement désignées par le terme global d'âme ou de psyché. Les uns les plaçaient dans les cavités cérébrales que nous appelons aujourd'hui ventricules, d'autres suggéraient des localisations diverses et plus précises. Dès le xviie siècle cependant, T. Willis (1621-1675) et R. Vieussens (1641-1715), à la suite de quelques expériences encore très grossières, retiraient aux ventricules leur rôle de siège de la conscience et liaient celle-ci à la substance cérébrale. Willis en particulier, tout en fournissant l'essentiel de la description anatomique du cerveau et de son irrigation, affirmait déjà que ce dernier renfermait les centres responsables de la motricité volontaire, tandis qu'il attribuait au cervelet le contrôle de la motricité involontaire. Il est remarquable que cette distinction ait été largement confirmée, au moins dans son principe, par les travaux ultérieurs.

Dans le courant du xixe siècle, neurologues et physiologistes suggéraient que telle ou telle région cérébrale, et en particulier corticale, était reliée à une fonction spécialisée. Cette conception d'une grande originalité était essentiellement due au neurologue français P. Broca (1824-1880). Celui-ci, en 1861, rattachait en effet un phénomène pathologique, la perte de l'expression verbale (qu'il appelait « aphémie »), à des lésions ultérieurement observées à l'autopsie dans une région limitée de l'hémisphère cérébral gauche. Une dizaine d'années plus tard, G. Fritsch et E. Hitzig (1870), puis D. Ferrier (1873) apportaient une donnée expérimentale essentielle en montrant que la stimulation de certaines régions de la surface du cerveau entraînait la production de mouvements localisés à la tête ou à un segment de membre déterminé. Jusqu'à une époque relativement récente, nos conceptions sur le rôle des hémisphères cérébraux ont reposé pour l'essentiel sur ces deux types de méthodes : l'établissement de corrélations anatomo-cliniques et les résultats fournis par la stimulation.

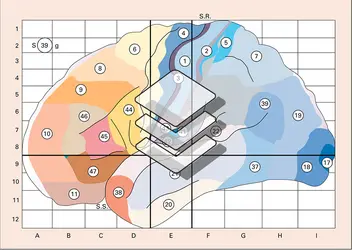

Dans la mesure où les travaux des physiologistes et des neurologues semblent indiquer que l'ensemble du manteau cortical ne possède pas en tous points les mêmes propriétés, on s'est tout naturellement efforcé de rechercher si l'on ne pourrait trouver un support à des responsabilités fonctionnelles distinctes dans des différenciations structurales locales. Ainsi s'est développée toute une série d'études anatomiques et histologiques de plus en plus fines visant à diviser, à morceler l'étendue du cortex en aires ou en champs, différant les uns des autres par de petites particularités auxquelles se rattacheraient des rôles physiologiques bien définis.

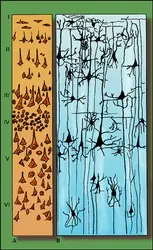

Les anatomistes et histologistes du début du siècle ont consacré beaucoup de travaux à cette étude, faisant porter leurs efforts tantôt sur la répartition, le type, les dimensions du corps des cellules nerveuses corticales (cytoarchitectonie), tantôt sur la disposition et l'importance de leurs prolongements (myéloarchitectonie). Dès 1840, le neurologue français J. G. F. Baillarger avait montré qu'en plaçant une tranche fine de cortex cérébral entre deux lames de verre on pouvait y reconnaître sans autre préparation, et aidé seulement d'une loupe, une série de couches alternativement plus foncées et plus claires. Il avait noté ainsi que leurs largeurs respectives différaient de façon notable suivant la portion des hémisphères à laquelle on avait emprunté la[...]

- 1. Anatomie et histologie

- 2. Localisations corticales sensorielles chez l'Homme

- 3. Les potentiels évoqués d'origine sensorielle et leur utilité dans la détermination des localisations corticales

- 4. Hémisphères cérébraux et motricité

- 5. Régulations motrices à partir des structures sous-corticales extrapyramidales

- 6. Hémisphères cérébraux et opérations intellectuelles

- 7. Bibliographie

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre BUSER : membre de l'Académie des sciences, professeur émérite à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

- Paul LAGET : professeur de psychophysiologie à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie

Classification

Pour citer cet article

Pierre BUSER et Paul LAGET. HÉMISPHÈRES CÉRÉBRAUX [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

SPÉCIALISATION ET INTÉGRATION INTERHÉMISPHÉRIQUE

- Écrit par Laura CARON-DESROCHERS, Anne GALLAGHER

- 3 032 mots

- 2 médias

C’est aux neurologues Marc Dax et Paul Broca, vers le milieu du xixe siècle, que nous attribuons les premières découvertes liées à la spécialisation hémisphérique cérébrale. En observant des patients présentant des lésions cérébrales dans l’hémisphère gauche et des difficultés langagières importantes,...

-

APHASIE

- Écrit par Jean-Luc NESPOULOUS

- 984 mots

Ainsi nommée en 1864 par le clinicien Armand Trousseau en opposition au terme aphémie retenu à la même époque par Paul Broca et au terme alalie proposé plusieurs décennies auparavant par Jacques Lordat, l’aphasie est un trouble de la production et (ou) de la compréhension du langage oral et (ou)...

-

APRAXIE

- Écrit par Didier LE GALL, François OSIURAK

- 1 288 mots

- 1 média

...hémisphériques gauches. Il existe cependant quelques cas dans lesquels l'apraxie idéomotrice est unilatérale, le plus souvent pour les gestes à faire du côté gauche, en particulier après une atteinte cérébrale touchant le corps calleux. D’autre part, la qualité des gestes dépend des conditions de l’examen.... -

CERVEAU ET LANGAGE ORAL

- Écrit par Jean-François DÉMONET

- 2 869 mots

- 5 médias

Les cortex temporal supérieur et frontal postéro-inférieur des hémisphères cérébraux montrent très précocement des réponses au signal de parole. Dans l’hémisphère droit, des réponses aux éléments prosodiques ont été enregistrées, alors que les régions homologues de l’hémisphère gauche montrent... -

CERVEAU ET PRODUCTION ÉCRITE

- Écrit par Marieke LONGCAMP, Jean-Luc VELAY

- 1 201 mots

- 1 média

...du cortex pariétal postérieur, autour du sillon intrapariétal. Ces observations cliniques suggèrent donc fortement que certaines parties du cerveau, dans les lobes frontal et pariétal del'hémisphère gauche pour les droitiers, sont « spécialisées » dans l’organisation des gestes graphiques. - Afficher les 32 références

Voir aussi

- NEUROLOGIE CLINIQUE

- HISTOLOGIE ANIMALE

- DOPAMINE

- WILLIS THOMAS (1621-1675)

- NEUROCHIMIE

- SENSIBILITÉ TACTILE ou TOUCHER

- PHYSIOLOGIE

- CORPS STRIÉS

- PRAXIES & GNOSIES

- VIEUSSENS RAYMOND (1641-1715)

- PYRAMIDALE VOIE

- PUTAMEN

- SENSORIELLES AIRES

- ROLANDO SCISSURE DE

- SYLVIUS SCISSURE DE

- AGNOSIE

- BABINSKI SIGNE DE

- MOTRICES AIRES

- HOLISTIQUE CONCEPTION

- NÉOCORTEX

- NOYAU CAUDÉ, anatomie

- NOYAU LENTICULAIRE, anatomie

- NEUROPHYSIOLOGIE

- GLOBUS PALLIDUS

- SINGES

- NEURONES DOPAMINERGIQUES

- NEURONE ou CELLULE NERVEUSE

- SUBSTANTIA NIGRA

- NIGROSTRIATAL SYSTÈME

- ANATOMO-CLINIQUE MÉTHODE

- POTENTIELS ÉVOQUÉS

- CHAT

- ANATOMIE ANIMALE

- ENCÉPHALE

- PARALYSIE

- NEUROBIOLOGIE

- STRIATUM

- NEUROCHIRURGIE

- EFFÉRENCES, neurologie

- PROJECTIONS, neurophysiologie

- AFFÉRENCES, neurologie

- STIMULUS, neurosciences

- VOIES CONDUCTRICES, neurophysiologie

- BRODMANN AIRES DE

- BETZ CELLULES DE

- SOMATOTOPIE

- DYSKINÉSIES

- MOTONEURONE ou NEURONE MOTEUR

- ANATOMIE HUMAINE

- NOYAUX GRIS CENTRAUX ou GANGLIONS DE LA BASE

- NEUROLOGIE HISTOIRE DE LA

- EXTRAPYRAMIDAL SYSTÈME

- OCULOMOTRICITÉ

- PARKINSONIEN SYNDROME

- LOBE TEMPORAL

- FRITSCH GUSTAV (1838-1927)