LORRAINE

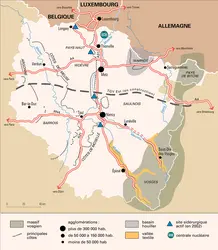

La région Lorraine est composée de quatre départements : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges, couvrant 23 540 kilomètres carrés et rassemblant 2,35 millions d’habitants en 2013. Sa capitale est Metz. Depuis le 1er janvier 2016, elle est regroupée dans une grande région avec l’Alsace et la Champagne-Ardenne, qui a pour nom Grand Est.

La Lorraine, qui tire son nom de l'ancien État de Lotharingie, est une des plus importantes régions de passage entre l'Europe du Nord (pays rhénans) et l'Europe méditerranéenne. Bien qu'elle appartienne en grande partie au bassin géologique de Paris, la Lorraine s'ouvre naturellement à l'Europe rhénane en raison de l'orientation sud-nord de son réseau hydrographique. La géographie autant que l’histoire expliquent la vocation européenne d'une terre qui pendant des siècles a constitué un enjeu entre la France et l'Allemagne.

Géographie

Au début des années 1960, certains journalistes comparaient la Lorraine au Texas tant étaient fortes sa réputation industrielle et son attraction sur les hommes, venus en masse du sud et de l'est de l'Europe. Vingt ans plus tard, la presse regorgeait d'articles décrivant une région sinistrée, frappée de plein fouet par une succession de crises. L'image de la Lorraine qui s'est alors progressivement imposée était celle d'une vieille région industrielle en crise. Cependant, en ce début du IIIe millénaire, une autre image est modelée par les décideurs régionaux, celle d'une Lorraine au cœur de l'Europe, cherchant à se construire une nouvelle personnalité faite de dynamisme et d'ouverture.

Qu'y-a-t-il derrière ces images opposées ? La réalité du passé industriel lorrain est incontestable : nul ne peut nier l'importance du textile, de la sidérurgie, de l'extraction houillère et même de la chimie dans l'économie régionale et nationale. Nul ne peut ignorer, non plus, la gravité de la crise sur les espaces et les hommes. Les usines ont fermé les unes après les autres, les friches industrielles se sont multipliées, la population lorraine est restée quasi stable, alors que la plupart des autres régions françaises croissaient. Depuis 1975, la population lorraine est passée de 2 331 800 à 2 356 000 habitants. Néanmoins, paradoxalement, le taux de chômage régional est resté toujours très proche de la moyenne nationale : ainsi, en 2015, le taux lorrain était de 10,5 p. 100 alors que le taux national s'élevait à 10 p. 100.

La focalisation sur l'apogée industriel et sur la crise qui a suivi a occulté une réalité essentielle, à savoir que la Lorraine ne se réduit pas à ses espaces industriels. Ces derniers n'occupent, proportionnellement, que des surfaces modestes au regard de l'extension totale de la région et, de surcroît, ils sont circonscrits à des périmètres bien délimités. Hormis ces foyers industriels et le long corridor urbain central, les espaces lorrains sont avant tout ruraux.

En ce qui concerne l'image européenne de la Lorraine, on peut, certes, souligner la situation frontalière de la région, l'importance des investissements étrangers et l'intensité du trafic de transit sur l'axe nord-sud qui unit l'Europe septentrionale à l'Europe méditerranéenne.

Les espaces des vieilles industries lorraines

Tous les manuels de géographie des années 1950 présentaient une carte de la Lorraine industrielle, composée de quatre grands bassins spécialisés.

Le textile des vallées vosgiennes

Le plus ancien de ces bassins est celui de l'industrie textile implantée essentiellement dans les vallées vosgiennes, dès le milieu du xixe siècle. En 1950, à la veille de la première crise, filatures et tissages participaient respectivement pour 20 et 25 p. 100 à la production nationale des filés et des tissés de coton[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André HUMBERT : docteur ès lettres, professeur de géographie à l'université de Nancy-II

- René TAVENEAUX : Professeur à l'université de Nancy

Classification

Pour citer cet article

André HUMBERT et René TAVENEAUX. LORRAINE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

GRAND EST, région administrative

- Écrit par Universalis

- 182 mots

- 1 média

La région Grand Est, qui s’est appelée à titre provisoire Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, a été créée par la loi du 16 janvier 2015 – relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Elle est formée des trois anciennes régions...

-

ALLEMAGNE (Histoire) - Allemagne médiévale

- Écrit par Pierre-Roger GAUSSIN

- 14 136 mots

- 7 médias

...Main supérieur (Bamberg) et les Conradin du Rhin moyen, qui devaient l'emporter avec Conrad, élu roi en 911. Un cinquième duché, celui de Lotharingie, ou Lorraine, ne correspondait pas à un groupe ethnique mais à une région longtemps contestée entre la Francia occidentalis et la Francia orientalis. -

ALSACE-LORRAINE QUESTION D'

- Écrit par Universalis, Françoise LÉVY-COBLENTZ

- 2 685 mots

- 1 média

La question d'Alsace-Lorraine a hypothéqué les rapports entre la France et l' Allemagne de 1879 à 1918. Elle a pesé également sur la vie politique intérieure des deux pays, exaltant chez l'un le nationalisme, chez l'autre le pangermanisme.

En 1914, deux cent cinquante mille...

-

BAR-LE-DUC

- Écrit par André HUMBERT, Colette RENARD-GRANDMONTAGNE

- 413 mots

- 1 média

Modeste chef-lieu de la Meuse, Bar-le-Duc, seconde ville de ce département après Verdun, ne compte guère plus de 16 638 habitants (2012). Elle souffre sans aucun doute de sa situation sur la « diagonale du vide » qui prend la France en écharpe de la frontière belge aux Corbières en passant par les...

-

CHARLES IV (1604-1675) duc de Lorraine (1625-1675)

- Écrit par Jean-Marie CONSTANT

- 343 mots

Fils de François, comte de Vaudémont, frère du duc Henri II, Charles IV devint duc lorsque son père abdiqua en 1625. Chevaleresque mais inconsistant, il fut mêlé à toutes les querelles européennes et crut habile, pour protéger son duché en pleine guerre de Trente Ans, de combattre la...

- Afficher les 27 références

Voir aussi

- BARROIS ou COMTÉ & DUCHÉ DE BAR

- VOIES ROMAINES

- AGGLOMÉRATION

- CHARBON INDUSTRIE DU

- MÉTROPOLE D'ÉQUILIBRE

- CHIMIQUES INDUSTRIES

- PRAIRIES & FOURRAGES

- RECONVERSION ÉCONOMIQUE

- FER MINERAIS DE

- SEL GEMME

- RENAISSANCE CAROLINGIENNE

- BARBARES

- THIONVILLE

- VOSGES

- AGRICOLES EXPLOITATIONS

- CHARLES III LE GRAND (1543-1608) duc de Lorraine (1559-1608)

- LUNÉVILLE

- RÉFORME CATHOLIQUE CONTRE-RÉFORME ET

- ROMAINE EXPANSION

- FRANCE, géographie physique

- FRANCE, géographie humaine et économique

- EMPLOI

- SIDÉRURGIQUE INDUSTRIE

- TEXTILES INDUSTRIES

- GERMANIE ROYAUME DE (IXe-XIe s.)

- AUTOMOBILE INDUSTRIE

- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- FRANCE, histoire : formation territoriale

- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945

- ARCHITECTURE DU XVIIIe SIÈCLE

- SOLS, agriculture

- INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT