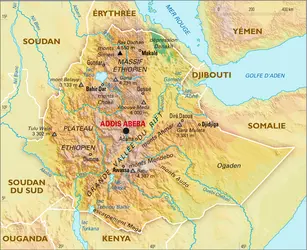

ÉTHIOPIE

| Nom officiel | République démocratique fédérale d'Éthiopie (ET) |

| Chef de l'État | Sahle-Work Zewde (depuis le 25 octobre 2018) |

| Chef du gouvernement | Abiy Ahmed (depuis le 2 avril 2018) |

| Capitale | Addis-Abeba |

| Langue officielle | Aucune 1 |

| Unité monétaire | Birr éthiopien (ETB) |

| Population (estim.) |

109 900 000 (2024) |

| Superficie |

1 120 000 km²

|

L'Éthiopie face au monde moderne

Des princes à Théodoros

L'Antiquité avait connu d'âpres conflits pour la maîtrise des deux routes qui vont de la Méditerranée aux Indes – route des caravanes par l'Iran, route des flottes par la mer Rouge. L'empire d'Axoum dut sa puissance à son contrôle des côtes éthiopiennes et sabéennes. Ce trafic maritime déclina lorsque Perses et Arabes puis Turcs et Portugais se le disputèrent. Au xviiie siècle, Français et Britanniques, rivaux pour la maîtrise de l'Inde, rêvaient de rouvrir ce passage par la mer Rouge. Bonaparte eût voulu couper l'isthme de Suez ; empereur, il projeta même, avec le tsar Paul Ier, de conquérir l'autre passage, terrestre, entre l'Iran et l'Inde (projet que les Russes ont poursuivi de 1865 à nos jours) : les conflits des grandes nations pour le contrôle de ces deux routes s'attisent sitôt qu'au xixe siècle le percement du canal de Suez devient une possibilité. Entre Éthiopie et Yémen, sociétés ou gouvernements achètent des enclaves dont la première est Aden (acquis en 1802 par le gouvernement britannique de Bombay), puis Socotra, Zeila, Berbera, tandis que les Italiens acquerront la baie d'Assab, les rivages d'Amphila et se montreront au Bénadir ; les Français se borneront à Obock. Vers l'Abyssinie, les explorateurs affluent (Rochet d'Héricourt, 1839 et 1843 ; Salt, 1805 et 1809 ; Harris, 1841 ; Lefebvre, 1839-1843 ; Combes et Tamisier, 1838). Mais, autour de la mer Rouge aussi bien qu'en haute Asie, ces mainmises des puissances suscitent résistances et soulèvements nationaux qui – particulièrement pour l'Éthiopie – éclipsent désormais les épisodes de l'histoire intérieure.

L'Éthiopie rebelle à toute colonisation avait, au xvie siècle, rejeté à la mer les Turcs, leur concédant seulement contre tribut l'usage du port de Massaoua. Au xixe siècle, les premières tentatives pour l'envahir viennent des Égyptiens qui, depuis 1820, ont annexé le Soudan. Pour déboucher de Kassala sur la mer Rouge, ils revendiquent le port de Massaoua, Kérén et les districts septentrionaux du Tigré où, insidieusement d'abord puis par force, ils imposent l'islam à quelques tribus jusqu'alors chrétiennes de cette vieille province éthiopienne. Bien plus au sud, les Égyptiens tentent de s'approprier Zeila et Harar, débouchés vers la mer des marchés de Choa. Ils guettent enfin, depuis le haut Nil soudanais, le sud-ouest éthiopien, où le christianisme national, coupé du centre depuis deux siècles, s'étiole. L'Éthiopie est d'autant plus vulnérable qu'elle n'a plus pour défenseur que des « juges » ou « princes », dont les dissensions – chrétiens ou musulmans ; tigréens, amhara ou oromo – divisent le pays. La seule force unificatrice reste l'Église, qui usera de prophéties fictives pour porter sur le trône tel ou tel descendant d'une lignée salomonienne bien diluée depuis le déclin de Gondar. C'est ainsi qu'elle appuiera des féodaux qui, au dernier instant, sauveront la nation.

Théodoros II

Le premier de ces sauveurs, qui porte le nom banal de Kassa, est né vers 1820 d'un notable : dedjaz Haïlou-Maryam. Tout jeune, il échappe à la dévastation d'un monastère proche de Gondar où il était écolier. Sa colère et sa cruauté s'enflamment contre les féodaux qui démembrent l'Empire (nominalement détenu par une impératrice, Menén) et contre les Égyptiens qui, du Soudan où ils fondent Khartoum, harcèlent l'Éthiopie. Dès 1845, Kassa suscite la bienveillance de la reine Menén, dont il épousera une fille, Téouabesh, mais dont il écrasera en 1853 le fils, le puissant Ras Ali, mettant ainsi un terme à l'époque « des juges ». En 1855, il fait s'incliner le roi du Choa, Haïlé Melekôt, dont peu après[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean CHAVAILLON : docteur ès sciences, directeur de recherche au C.N.R.S., ancien directeur du Laboratoire de recherche sur l'Afrique orientale

- Jean DORESSE : docteur ès lettres, maître de recherche honoraire au C.N.R.S., de l'Académie des sciences d'outre-mer

- Éloi FICQUET : maître de conférences en anthropologie et en histoire au Centre d'études africaines, École des hautes études en sciences sociales

- Alain GASCON : professeur des Universités, Institut français de géopolitique de l'université de Paris-VIII, membre du Centre d'études africaines, C.N.R.S., École des hautes études en sciences sociales, chargé de cours à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Jean LECLANT : secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres

- Hervé LEGRAND : professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris

- Jacqueline PIRENNE : maître de recherche au C.N.R.S.

- R. SCHNEIDER : expert à l'Institut éthiopien d'archéologie, Addis-Abeba

- Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Pour citer cet article

Jean CHAVAILLON, Jean DORESSE, Universalis, Éloi FICQUET, Alain GASCON, Jean LECLANT, Hervé LEGRAND, Jacqueline PIRENNE et R. SCHNEIDER. ÉTHIOPIE [en ligne]. In Encyclopædia Universalis. Disponible sur : (consulté le )

Médias

Autres références

-

ÉTHIOPIE DE L'ANTIQUITÉ AU XVIe SIÈCLE - (repères chronologiques)

- Écrit par Bertrand HIRSCH

- 482 mots

ive siècle Conversion des rois d'Axoum au christianisme. Création de l'écriture éthiopienne, un syllabaire dérivé de l'alphabet sud-arabique.

ve-vie siècle Période possible de traduction en langue guèze de la Bible dans la version grecque de la Septante. Selon la tradition...

-

ÉTHIOPIE, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

ABOUNA

- Écrit par Hervé LEGRAND

- 228 mots

Mot arabe qui veut dire « notre père » abouna est devenu le titre ordinaire que donnent les chrétiens arabes à leurs simples prêtres. En Éthiopie, ce titre est réservé au patriarche de l'Église nationale. Depuis les origines (fin du ive s.) jusqu'à 1881, cette dernière n'eut qu'un...

-

ADDIS-ABEBA

- Écrit par Alain GASCON

- 678 mots

- 1 média

La capitale fédérale de l'Éthiopie regroupe 3,059 millions d'habitants (2007) sur le piémont, planté d'eucalyptus, de la montagne d'Entotto. Dans les années 1880, Ménélik, roi du Choa, y avait bâti deux églises et un camp militaire pour surveiller ses conquêtes méridionales. Son épouse Taytu...

-

ADOUA (BATAILLE D')

- Écrit par Marie-Laure DERAT

- 212 mots

- 1 média

-

AFAR

- Écrit par Universalis

- 324 mots

- Afficher les 52 références

Voir aussi

- GARBA SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- GOMBORÉ SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- GADEB SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- HAOULTI SITE ARCHÉOLOGIQUE DE, Éthiopie

- EZANA, roi d'Axoum (320 env.)

- BIET MEDANI ALEM, Éthiopie

- BIET EMMANUEL, Éthiopie

- ISLAM, histoire

- PIERRE, sculpture

- AGRAIRES RÉFORMES

- ÉTHIOPIENNE ÉGLISE

- SALOMON, roi d'Israël (env. 970-env. 931 av. J.-C.)

- OUA (Organisation de l'unité africaine)

- AJUSTEMENT STRUCTUREL

- PARURE

- PANAFRICANISME

- STÈLE

- FAMINES

- ÉVANGÉLIAIRE

- ÉTHIOPIEN ART

- PEINTURE MURALE

- FUNÉRAIRE ART

- MELES ZENAWI (1955-2012)

- MENHIR ou PIERRE DRESSÉE

- EX-VOTO

- ABYSSINIE

- BIET GIORGIY, Éthiopie

- MELAZO SITE ARCHÉOLOGIQUE DE, Éthiopie

- HAWILÉ ASSARAW STATUETTE DE

- MATARA SITE ARCHÉOLOGIQUE DE, Éthiopie

- AXOUM ROYAUME D' (fin Ier-Xe s.)

- TIGRÉ, Éthiopie

- ZAGOUÉ LES (1117-1268)

- YEKOUNO AMLAK, roi éthiopien (1268-1283)

- THÉODOROS II, empereur d'Éthiopie (1855-1868)

- YOHANNÈS IV, empereur d'Éthiopie (1872-1889)

- LALIBÉLA, roi éthiopien (1172-1212)

- LIDJ YASSOU, prince héritier d'Éthiopie (1909-1917)

- MASSAWA ou MASSAOUAH

- ÉGYPTE, histoire : de 1805 à 1952

- ITALIE, histoire, de 1870 à 1945

- ARBITRAGE INTERNATIONAL

- RÉPRESSION

- CHRÉTIEN PRIMITIF ART

- BRITANNIQUE EMPIRE, Afrique

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE NOIRE, histoire, période coloniale

- AFRIQUE NOIRE, histoire, des indépendances à nos jours

- AFRIQUE NOIRE ÉTATS D'

- EFFONDREMENT DU BLOC COMMUNISTE

- EXODE RURAL

- AUSTRALOPITHÈQUES

- AFRIQUE NOIRE, histoire précoloniale

- CORNE DE L'AFRIQUE

- OLDUVAI ou OLDOWAY SITE PRÉHISTORIQUE D', Tanzanie

- MELKA KUNTURÉ SITE PRÉHISTORIQUE DE, Éthiopie

- LITHIQUES INDUSTRIES

- GALLAS

- AFRIQUE NOIRE, ethnologie

- URSS, histoire

- HABITAT PRÉHISTORIQUE

- ANIMALIER ART

- ZAOUDITOU ou ZAUDITOU JUDITH (1876-1930) impératrice d'Éthiopie (1916-1930)

- AMHARIQUE, langue

- OMO VALLÉE DE L'

- CONFLIT ARMÉ

- PRIVATISATION

- GUÈZE

- KEBRA NAGAST (déb. XIVe s.)

- AIDE ALIMENTAIRE

- FIGURINE

- ITALIEN EMPIRE COLONIAL

- ADOUA, Éthiopie

- MONOLITHES

- SANCTUAIRE

- AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS

- TERRE CUITE, sculpture