ÉGYPTE, histoire : l'Antiquité

Articles

-

ÉGYPTE ANTIQUE (Histoire) - L'Égypte pharaonique

- Écrit par François DAUMAS

- 12 278 mots

- 17 médias

L'Égypte est une étrange réalité géographique. Tout s'y fait au contraire des autres pays, remarque Hérodote. C'est une longue oasis verdoyante d'une fertilité extraordinaire. Mais, hors de la plaine qui borde le fleuve, c'est un terrain d'une affreuse aridité, qui commence de manière...

-

ÉGYPTE ANTIQUE (Histoire) - L'Égypte ptolémaïque

- Écrit par André BERNAND

- 3 470 mots

- 1 média

Égypte ptolémaïque, Égypte lagide, Égypte hellénistique : cette triple appellation est employée communément pour désigner une même réalité, dans l'espace et dans le temps, mais avec des connotations particulières. L'Égypte lagide, c'est la vallée du Nil, de la mer à la deuxième cataracte, et les pays...

-

ÉGYPTE ANTIQUE (Histoire) - L'Égypte romaine et byzantine

- Écrit par André BERNAND

- 3 638 mots

- 1 média

-

UNIFICATION DU TERRITOIRE ÉGYPTIEN

- Écrit par Annie FORGEAU

- 244 mots

- 1 média

Le regain d'intérêt pour les hautes époques, alimenté par les récentes découvertes archéologiques, oblige à repenser les débuts de l'histoire égyptienne, voire à remettre en question la notion d'un premier roi – généralement identifié à Narmer –, responsable de l'unification définitive du territoire....

-

ACTIUM BATAILLE D' (31 av. J.-C.)

- Écrit par Xavier LAPRAY

- 254 mots

- 1 média

La bataille d'Actium met un terme à un siècle d'affrontements intérieurs qui ont déchiré la République romaine, et permet au vainqueur de fonder un nouveau régime, l'Empire.

Depuis l'assassinat de César, en — 44, deux hommes prétendent recueillir l'héritage politique...

-

AFRIQUE (Histoire) - Préhistoire

- Écrit par Augustin HOLL

- 6 326 mots

- 3 médias

Lesfondements de l'État égyptien se trouvent dans la période Nagada II (au sud)-Maadi (au nord) au cours de la seconde moitié du IVe millénaire avant J.-C. Des centres urbains se développent le long de la vallée du Nil, à Hiérakonpolis, Naqada, Maadi et Buto, s'appuyant sur des flots constants... -

AFRIQUE NOIRE (Arts) - Histoire et traditions

- Écrit par Jean DEVISSE, Universalis, Francis GEUS, Louis PERROIS, Jean POLET

- 6 689 mots

...les plus anciennes de production ? Quels rapports chronologiques et spatiaux ces zones ont-elles entretenus entre elles ? Pour répondre à ces questions, le regard se porterait volontiers vers l'Égypte ancienne considérée comme source de toute valeur. Les choses semblent désormais moins simples, même si... -

AGRICULTURE - Histoire des agricultures jusqu'au XIXe siècle

- Écrit par Marcel MAZOYER, Laurence ROUDART

- 6 086 mots

- 2 médias

-

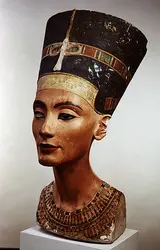

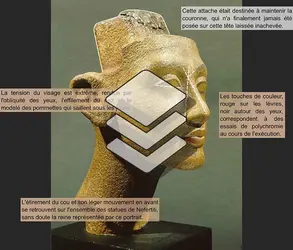

AKHENATON ou AMÉNOPHIS IV (XIVe s. av. J.-C.)

- Écrit par Christiane DESROCHES-NOBLECOURT

- 1 705 mots

- 4 médias

Lorsque le fils d'Aménophis III monta sur le trône d' Égypte à la fin du premier tiers du xive siècle avant notre ère, il portait encore son nom de naissance, Aménophis, le quatrième de la XVIIIe dynastie. Le jour de son sacre, il reçut son prénom de couronnement, Néferkhéperourê,...

-

ALEXANDRE LE GRAND (356-323 av. J.-C.)

- Écrit par Paul GOUKOWSKY

- 6 470 mots

- 5 médias

...territoires conquis : Alexandre refusa une proposition que ses conseillers jugeaient pourtant avantageuse. Après avoir pris et ravagé Tyr (été 332), Alexandre marcha sur l'Égypte, où les rescapés d'Issos causaient du désordre. Mais il lui fallut deux mois encore pour prendre Gaza. La route de l'Égypte... -

ALEXANDRIE

- Écrit par André BERNAND, Jean-Yves EMPEREUR, Jean-Marc PROST-TOURNIER

- 5 666 mots

- 3 médias

Comme Rome, comme Athènes, comme Byzance, Alexandrie n'est pas seulement une ville prestigieuse : c'est une civilisation, c'est-à-dire la marque imprimée par certains hommes à une société qui dépasse le cadre géographique que constitue l'Égypte et le cadre historique que définit la période allant de... -

ALEXANDRIE À L'ÉPOQUE HELLÉNISTIQUE - (repères chronologiques)

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 123 mots

21 janvier — 331 Fondation d'Alexandrie d'Égypte par Alexandre le Grand.

Avant — 305 Transfert du corps d'Alexandre à Alexandrie.

Vers — 300 Institution du culte de Sarapis, nouvelle divinité gréco-égyptienne.

— 297-— 285 Construction, par Sôstratos de Cnide,...

-

ALEXANDRIE, MÉTROPOLE DE L'HELLÉNISME

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 238 mots

Sur la côte sablonneuse du delta du Nil, aucun port naturel ne s'impose, ce qui avait favorisé le repli de l'Égypte ancienne sur elle-même. C'est pourquoi Alexandre le Grand y fonde en — 331 la première de ces villes neuves dont il jalonnera son expédition en Asie. Grâce à un large...

-

AMÉNOPHIS IV-AKHENATON - (repères chronologiques)

- Écrit par Annie FORGEAU

- 209 mots

Vers — 1352 Aménophis IV, fils d'Aménophis III et de la reine Tiy, succède à son père sur le trône d'Égypte. Il poursuit la politique architecturale de son père tant à Karnak qu'à Soleb, en Nubie.

Vers — 1350 Premières traces du culte d'Aton à Karnak.

Vers...

-

ANTINOÉ

- Écrit par Marie-Hélène RUTSCHOWSCAYA

- 664 mots

- 1 média

La ville d'Antinoé fut fondée par Hadrien en 132. Elle devint, à l'époque chrétienne, le siège d'un évêché dépendant de Thèbes, puis fut élevée au rang de métropole de la Thébaïde à partir de Dioclétien.

Les ruines s'étendent sur la rive orientale du Nil en face...

-

ANTIQUITÉ - Le droit antique

- Écrit par Jean GAUDEMET

- 12 008 mots

- 1 média

L'histoire de l'Égypte est connue à peu près sans interruption depuis le début du IIIe millénaire avant notre ère. Durant cette longue période, l'Égypte a connu des périodes de monarchie puissante et centralisatrice, d'autres au contraire d'affaiblissement du pouvoir royal, parfois de dynasties... -

APOCALYPTIQUE & APOCRYPHE LITTÉRATURES

- Écrit par Jean HADOT, André PAUL

- 9 934 mots

Le système impérialiste, mis en place par les Lagides d'Égypte d'un côté et les Séleucides de Syrie de l'autre, avait réduit à néant la plupart des royautés locales. Cette absence de roi était un manque irréparable pour nombre de groupes nationaux dont certains avaient déjà souffert des jougs babylonien... -

APOGÉE DE L'EMPIRE PERSE - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean-Claude MARGUERON

- 236 mots

— 522 À la mort de Cambyse II au retour de la conquête de l'Égypte, un usurpateur, Gaumata, élimine l'héritier légitime ; mais Darius, issu d'une branche cadette, réussit à monter sur le trône, grâce à une conjuration.

— 521-— 519 Établissement de l'autorité...

-

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - L'architecte

- Écrit par Florent CHAMPY, Carol HEITZ, Roland MARTIN, Raymonde MOULIN, Daniel RABREAU

- 16 589 mots

- 10 médias

...témoignent de cette confusion des rôles. À Ur et à Lagash, c'est le roi qui est représenté avec une tablette sur les genoux, portant le plan de l'édifice ; ce sont les grands fonctionnaires qui, en Égypte, reçoivent la charge de diriger les chantiers de construction. La spécialisation technique ne se trouve... -

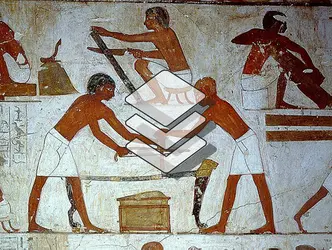

LES ARTISTES DE PHARAON. DEIR EL-MÉDINEH ET LA VALLÉE DES ROIS (exposition)

- Écrit par Annie FORGEAU

- 1 030 mots

En dépit de l'importance de ses vestiges architecturaux et bien que civilisation de l'écrit, l'Égypte pharaonique a paradoxalement laissé peu d'informations sur la vie quotidienne et le mode de pensée des habitants de la vallée du Nil ou, du moins, les sources sur ce sujet sont disparates et souvent...

-

ASSOURBANIPAL, roi d'Assyrie (668-627 av. J.-C.)

- Écrit par Valentin NIKIPROWETZKY

- 864 mots

- 3 médias

-

BABYLONE

- Écrit par Guillaume CARDASCIA, Gilbert LAFFORGUE

- 7 328 mots

- 14 médias

...garnisons assyriennes, il part à l'attaque de l'Assyrie qui est finalement détruite avec l'aide du roi mède Cyaxare : malgré l'intervention tardive de l' Égypte en faveur des Assyriens, Assour tombe en 614 et Ninive en 612. Le pharaon Néchao est battu à Kargamish (605), sur l'Euphrate, et contraint d'évacuer... -

BANQUE - Histoire de l'institution bancaire

- Écrit par Patrice BAUBEAU

- 6 502 mots

En revanche, Raymond Bogaert a montré que l'institution bancaire trouve son premier épanouissement dans l'Égypte ptolémaïque. D'abord limitée aux relations commerciales extérieures (via l'emporium – le port – de Naucratis dans le delta du Nil), la monétarisation de l'économie... -

BIBLE - Bible et archéologie

- Écrit par Pierre BORDREUIL, Arnaud SÉRANDOUR

- 7 888 mots

- 1 média

...connaissance approfondie de la géographie physique et humaine de la région qui, à l'époque de l'élaboration des textes bibliques, était une zone tampon entre civilisations égyptienne et mésopotamienne. Les paysages caractéristiques paraissaient correspondre de façon assez précise aux descriptions des récits...

Médias